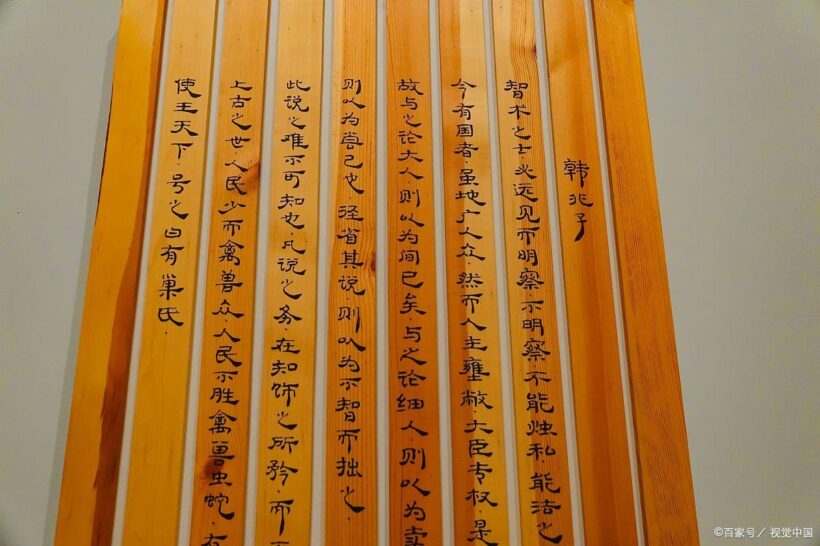

一、因时变法:打破守旧的历史哲学

上古之世,人民少而禽兽众… 构木为巢以避群害… 钻燧取火以化腥臊。中古之世,天下大水,而鲧、禹决渎。近古之世,桀、纣暴乱,而汤、武征伐。今有美尧、舜之道于当今之世者,必为新圣笑矣。是以圣人不期修古,不法常可。

解析:

韩非以 “有巢氏构巢”” 燧人氏取火 “等历史演进为例,构建了” 世异则事异 “的变革逻辑。

他将历史划分为上古、中古、近古三期,每阶段的圣人都因解决时代核心矛盾而被拥戴 —— 从生存危机到水患治理,再到政治革命,时代问题的变迁必然要求治理手段革新。

韩非强调” 论世之事,因为之备 “,即政策需像医生对症下药般适配现实,这一思想彻底否定了儒家” 效法先王 ” 的保守主义,为法家变法提供了历史哲学基础。

二、资源与人性:社会矛盾的经济解构

古者丈夫不耕,草木之实足食… 民不争。今人有五子不为多,大父未死而有二十五孙。人民众而财寡,虽倍赏累罚而不免于乱。

解析:

在经济维度,韩非揭示了社会秩序的底层逻辑:远古 “人民少而财有余“,物资充裕使 “厚赏不行,重罚不用” 成为可能,即无需施行丰厚的奖赏,也无需使用严酷的刑罚,民众就能自行安定有序。

战国则因人口暴增导致 “财寡而民争“,即便严刑峻法也难以遏制冲突。他尖锐指出,古人轻财非因 “仁”,实乃财多;今人争夺非因 “鄙”,实乃财寡。

这种分析超越了道德批判,将人性表现归于资源分配的客观失衡 —— 当 “事力劳而供养薄” 成为常态,仅凭道德教化无法解决生存竞争。这一观点为法治必要性提供了人性论依据:既然资源有限性导致争斗不可避免,就必须以法律划定边界、规范行为。

三、权势与利益:政治行为的祛魅阐释

尧之王天下也,茅茨不翦… 虽监门之服养不亏于此。禹之王天下也,身执耒臿… 虽臣虏之劳不苦于此。古之让天子者,去监门之养而离臣虏之劳也。今之县令,子孙累世絜驾,故人重之。

解析:

韩非以解构主义视角撕开政治伦理的面纱:尧禹禅让并非道德高尚,而是天子之位实为 “监门之养、臣虏之劳” 无权无财的苦差;今人设命争夺县令,只因 “累世絜驾” 的实际利益。

他用 “山居赠水”” 泽居决窦 “的生活案例,证明人类行为本质是对利益的理性计算 ——” 轻辞天子非高也,势薄也;重争士橐非下也,权重也 “。

这种分析彻底颠覆了儒家” 君权神授 “”德治天下” 的叙事,将政治权力还原为 “利益 – 权势” 的交换关系:上古天子权势微薄如 “监门”,今之县令却因掌握资源分配权而成为利益枢纽。

韩非由此推导出治国逻辑:政策制定必须基于 “议多少、论薄厚” 的利益权衡,而非空洞的道德说教。

四、仁义与实力:战国时代的生存博弈论

文王行仁义而王天下,偃王行仁义而丧其国… 世异则事异。共工之战,铁铦矩者及乎敌… 事异则备变。上古竞于道德,中世逐于智谋,当今争于气力。

解析:

在治国策略层面,韩非用周文王与徐偃王的正反案例,构建了 “时代 – 策略” 适配模型:同样行仁义,文王因处于 “竞于道德” 的上古而成功,偃王在 “争于气力” 的战国则亡国。

更具说服力的是军事技术的变迁 —— 舜时 “执干戚舞” 可服有苗,共工之战却需 “铁铦矩、铠甲坚”,武器迭代直接改写战争规则。

他提炼出历史演进的三阶段论:上古靠道德感召,中世靠智谋角逐,战国靠实力说话。鲁国的悲剧尤为典型:子贡虽有 “辩智”,却因齐国 “所欲者土地也” 而战败割地,这印证了 “仁义辩智非所以持国” 的残酷现实。

韩非的结论直击战国本质:当诸侯以 “万乘” 为单位角逐,唯有 “循力“(发展耕战实力)才能生存,空谈道德无异于坐以待毙。

五、法治三原则:法家治理的操作体系

明主峭其法而严其刑… 赏莫如厚而信,罚莫如重而必,法莫如一而固。施赏不迁,行诛无赦,誉辅其赏,毁随其罚。

解析:

严刑峻法的威慑性:以 “十仞之城峭则难逾” 比喻法律的不可逾越性,强调 “法不严则民轻法”。他举例 “州部之吏操公法,奸人恐惧变节”,证明相较于父母之爱、师长之教,刑罚才是矫正行为的根本手段;

赏罚必信的可预期性:“布帛寻常,庸人不释;铄金百镒,盗跖不掇” 的关键,在于 “不必害则释,必害手则不掇”—— 赏罚必须形成明确的行为指引。他批判当世 “赏迁罚赦” 的弊端,主张 “施赏不迁” 以立信,”行诛无赦” 以立威;

法一而固的稳定性:法律需 “如一而固”,避免朝令夕改。若 “法随君意”,则民无所适从。这一原则直指人治弊端,要求将规则置于权力之上。

这套体系将治理逻辑从 “道德感化” 转向 “利益驱动”:通过 “厚赏使民利之,重罚使民畏之”,将个体逐利行为引导至耕战等国家目标。

韩非特别强调 “誉辅赏、毁随罚”,即通过舆论工具强化法律效果,形成 “法 – 誉 – 罚” 的闭环治理。

六、五蠹之害:战国社会的病理诊断

儒以文乱法,侠以武犯禁,言谈者为势于外,患御者逃于私门,商工之民侔农夫之利 —— 此五者,邦之蠹也。

学者(儒家):意识形态的解构者

危害机制:”称先王之道以籍仁义,盛容服而饰辩说”,以复古言论质疑现行法律,”疑当世之法,贰人主之心”;

案例佐证:鲁人 “三战三北” 却因 “孝” 被孔子举荐,这种 “父之孝子,君之背臣” 的价值错位,直接瓦解国家征兵基础。

游侠(私剑者):秩序的破坏者

危害机制:”聚徒属,立节操,以显其名”,通过私人武装挑战国家暴力垄断,”犯五官之禁”;

社会影响:当 “知友辱,随仇者” 被视为 “贞”,个体私斗伦理便凌驾于国法之上,导致 “吏不能胜” 的治理失效。

言谈者(纵横家):主权的侵蚀者

危害机制:”为设诈称,借于外力,以成其私”,依附诸侯间的 “合纵连横” 谋取个人富贵,”遗社稷之利”;

操作逻辑:言从者 “救小伐大” 实则引火烧身,言衡者 “事大请兵” 实则割地丧权,最终 “主上虽卑,人臣尊矣”。

患御者(逃兵役者):国防的蛀空者

危害机制:”积于私门,尽货赂,用重人之谒”,通过贿赂权贵逃避兵役,”退汗马之劳”;

连锁反应:当 “避战” 成为常态,”兵弱” 必然导致 “地荒”,形成 “国危而主卑” 的恶性循环。

商工之民:经济基础的动摇者

危害机制:”修治苦窳之器,聚弗靡之财,蓄积待时”,以次充好、囤积居奇,”侔农夫之利” 却不事生产;

价值错位:”聚敛倍农而致尊过耕战之士”,使社会资源向非生产性群体倾斜,导致 “耿介之士寡而高价之民多”。

韩非指出:五蠹的共同特征是 “所利非所用,所用非所利”—— 国家供养的群体不创造价值,创造价值的耕战之民反被冷落。

当 “服事者简其业,游学者日众”,国家根基必然动摇。这种诊断直指战国时弊:东周王室衰微、诸侯争霸的本质,正是旧制度无法遏制寄生阶层对资源的侵蚀。

结语:冷峻思想的历史穿透力

《五蠹》的核心,是韩非对战国社会的 “病理切片”—— 在 “争于气力” 的时代,任何背离耕战实效的制度设计,终将被历史淘汰。

从秦孝公任用商鞅变法,到秦始皇 “焚书坑儒” 践行法治,法家思想虽助秦国完成统一,却也因过度强调 “严刑峻法” 而速亡,形成 “成也法家,败也法家” 的历史吊诡。

更深层的启示在于:韩非的冷峻并非反道德,而是揭示了一个残酷真相 —— 当资源有限性与人性趋利性碰撞,唯有建立在实力与规则之上的秩序,才能维系社会运转。