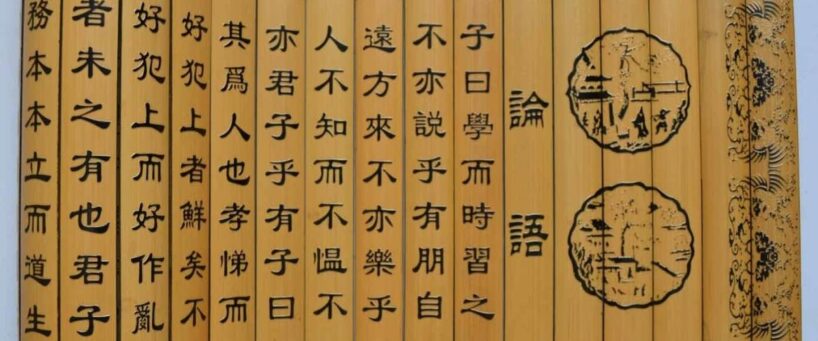

《论语》是儒家学派的经典著作之一,由孔子的弟子及其再传弟子编撰而成。

它以语录体和对话文体为主,记录了孔子及其弟子言行,集中体现了孔子的政治主张、伦理思想、道德观念及教育原则等。通行本《论语》共二十篇。

一、结构分析

问答体:主要形式,如“颜渊问仁,子曰:‘克己复礼为仁。’” 直接记录弟子提问与孔子解答,体现儒家教育的针对性。

独白体:孔子自述观点,如 “吾十有五而志于学,三十而立……”,展现其人生历程与思想演进。

对话体:多人互动讨论,如“子路、曾皙、冉有、公西华侍坐”,通过弟子言志与孔子点评,揭示儒家政治理想与人格追求。

2、全文二十篇分类

学习与修养类:《学而》、《里仁》、《述而》、《泰伯》、《子罕》

人物评价与教育类:《公冶长》、《雍也》、《先进》

礼仪制度与文化规范类:《八佾》、《乡党》

人性与价值判断类:《宪问》、《阳货》

家庭伦理与社会秩序类:《季氏》

历史人物与隐逸之道类:《微子》

儒学传承与总结类:《子张》、《尧曰》

政治与治理类:《为政》、《颜渊》、《子路》、《卫灵公》

二、内容分析

《学而》——学习与修身之始;

孔子主张慎言敏行、节制欲望;强调学习的重要性,孝悌为仁之本;交友讲信义,处世重德行。“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?”

《为政》——政治治理与道德修养;

讲述如何做人、做官、做君子;政治以德行为本。“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。”

《八佾》——礼乐制度与文化规范;

讨论周礼的具体运用与象征意义;批评僭越礼制的行为;表达对古代文化的尊重与维护。“八佾舞于庭,是可忍也,孰不可忍也?”

《里仁》——仁德之道与人生选择;

强调环境与人格的关系;探讨义与利、君子与小人的区别。“朝闻道,夕死可矣。”、“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”

《公冶长》——人物评价与品德考察;

对弟子及历史人物进行点评;展示孔子因材施教的教学风格;探讨忠、信、勇等德行的标准。“朽木不可雕也,粪土之墙不可圬也,于予与何诛?”

《雍也》——德才兼备与中庸之道;

赞扬颜回“箪食瓢饮”的安贫乐道;强调“中庸之为德也,其至矣乎!”;讨论教育理念与人才标准。“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”

《述而》——自我修养与教学实践;

孔子自述志向:“老者安之,朋友信之,少者怀之”;教育方法体现“不愤不启,不悱不发”;强调“默而识之,学而不厌,诲人不倦”。

《泰伯》——理想人格与责任担当;

讲述曾子的思想与言行;提出“士不可以不弘毅,任重而道远”;倡导“天下有道则见,无道则隐”的处世智慧。

《子罕》——意志坚定与人生追求;

孔子表达坚定信念与不懈追求;不谈怪力乱神,重视现实人生;表达对时间、成长、理想的感慨。“逝者如斯夫!不舍昼夜。”“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。”

《乡党》——日常生活中的礼仪与规范;

描述孔子日常起居、饮食、服饰、接人待物等细节;展现其谨言慎行、守礼合度的生活方式;是了解孔子真实形象的重要篇章。“席不正,不坐。”“割不正,不食。”

《先进》——弟子风貌与教育理念;

记录孔子对弟子的评价;探讨生死、命运与人生归宿;反映孔子在教育上的因材施教与情感关怀。“未知生,焉知死?”“回也视予犹父也,予不得视犹子也。”

《颜渊》——仁政与社会治理;

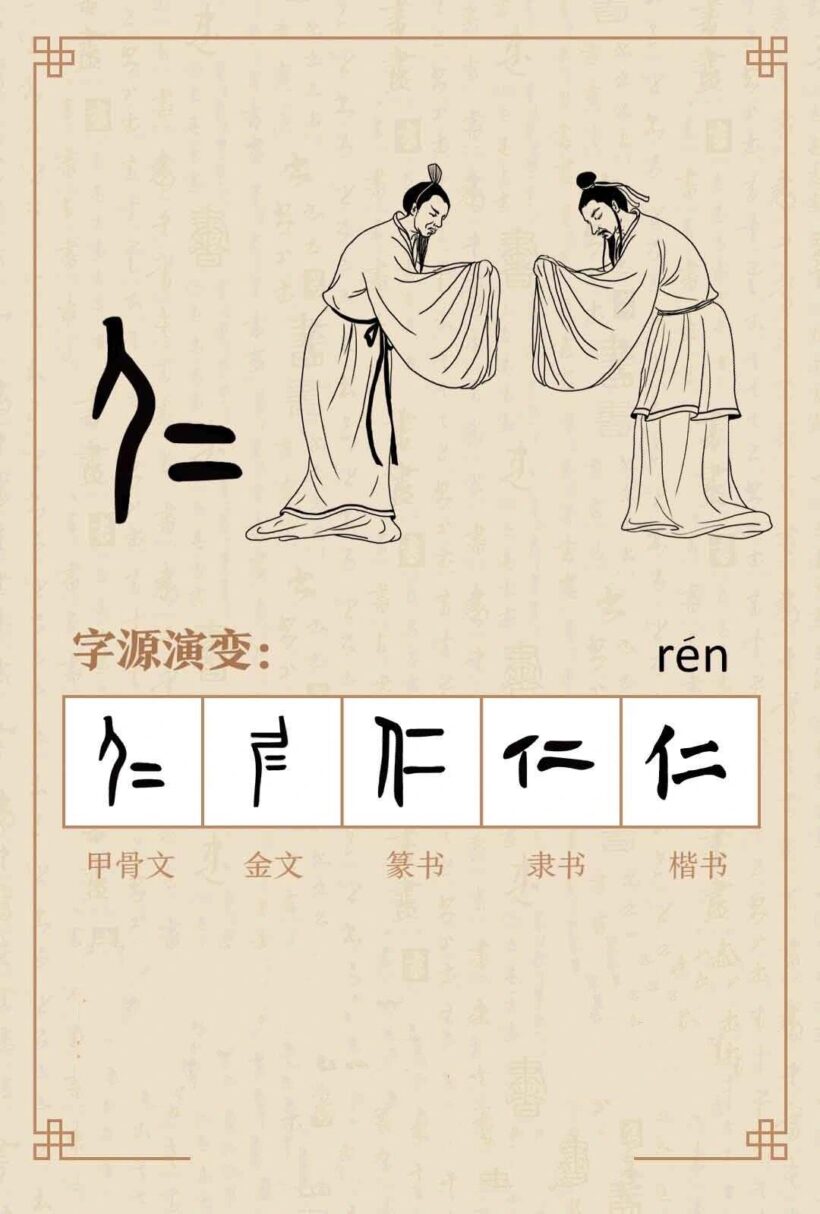

多次探讨“仁”的含义与实践;讲述为政之道,如“克己复礼为仁”;提出“君君臣臣父父子子”的正名思想。“四海之内皆兄弟也。”

《子路》——领导艺术与管理之道;

探讨如何为政、用人、立信;提出“其身正,不令而行;其身不正,虽令不从”;强调“先之劳之”、“无倦”的领导者风范。

《宪问》——道德判断与人生价值;

讨论君子与小人的区别;分析管仲功过,体现孔子的历史观;涉及命运、天命、人生意义等问题。“不怨天,不尤人,下学而上达。”

《卫灵公》——政治伦理与处世哲学;

提出“己所不欲,勿施于人”的忠恕之道;讲述君子之道与小人之别;强调“人无远虑,必有近忧”。

《季氏》——家庭伦理与社会秩序;

讨论子女如何对待父母;提出“君子有三戒”、“三畏”、“九思”;强调家庭教育与个人修养的重要性。“君子有三戒:少之时,血气未定,戒之在色;及其壮也,血气方刚,戒之在斗;及其老也,血气既衰,戒之在得。”

《阳货》——人性、欲望与道德选择;

讨论“性相近也,习相远也”;面对权势诱惑,坚持原则;分析“巧言令色,鲜矣仁”。“唯女子与小人为难养也。”

《微子》——历史人物与隐逸之道;

记载古代隐士与贤臣的事迹;探讨“仕”与“隐”的不同选择;表达对时代风气的感叹。“鸟兽不可与同群,吾非斯人之徒与而谁与?”

《子张》——弟子言论与儒学传承;

主要是孔子弟子的言论;弘扬儒家精神,继承老师遗志;表现出儒学思想的延续与发展。“士见危致命,见得思义。”、“百工居肆以成其事,君子学以致其道。”

《尧曰》——圣王政治与治国纲领;

总结三代以来的政治经验;提出“尊五美,屏四恶”的治国方针;作为全书结尾,呼应开篇的“学而”。“不知命,无以为君子也;不知礼,无以立也;不知言,无以知人也。”

三、主要观点:以“仁”为核心的儒家思想体系

1、“仁”最高的道德准则

“仁者爱人”即对他人的关怀与尊重是《论语》的核心命题;仁不是抽象概念,而是体现在日常行为中的“忠恕之道”;

“己欲立而立人,己欲达而达人”(忠),“己所不欲,勿施于人”(恕),强调推己及人的同理心。

2、礼:维系社会秩序的根本

礼不仅是仪式规范,更是一种社会制度;孔子强调“克己复礼为仁”,即通过自我约束恢复礼制;礼乐制度被视为治国安邦的重要手段。

3、君子与小人的区分

君子重义,小人重利;君子坦荡荡,小人长戚戚;成为君子是儒者追求的理想人格。

4、天命与人性观

孔子较少谈论鬼神与命运,主张“敬鬼神而远之”;对人性的看法倾向于“性相近,习相远”,强调后天教育的重要性;主张“尽人事,听天命”,在努力与顺命中寻求平衡。

四、侧重点:以德为本,以礼为用

1、重德轻法

不主张依靠法律强制维持秩序,而强调道德感化;“道之以政,齐民免而无耻;道之以德,齐民有耻且格。”

2、重礼轻利

反对见利忘义,提倡“见利思义”;“君子喻于义,小人喻于利。”

3、重人轻神

孔子很少谈论鬼神,注重现实生活;“未知生焉知死”“未能事人焉能事鬼”,体现出理性主义倾向。

4、重教轻权

教育被视为改变命运、改善社会的根本途径;“不愤不启,不悱不发”,体现出高度的教学智慧。

五、阅读顺序与学习建议

若对伦理感兴趣,可读《里仁》《颜渊》,重点理解 “仁”“孝”“忠恕”;

若关注教育,可读《为政》《先进》,分析 “因材施教”“学思结合” 案例;

若研究政治,可读《子路》《季氏》,探讨 “德治”“均平” 等主张。

《论语》读本参考:

初次接触: 杨伯峻《论语译注》

学术研究:刘宝楠《论语正义》、朱熹《论语集注》

现代理解:傅佩荣《讲〈论语〉》、于丹《心得》

教学使用:群言《中华经典诵读教材》、王宁《导读》

少儿启蒙: 蔡志忠《漫画论语》