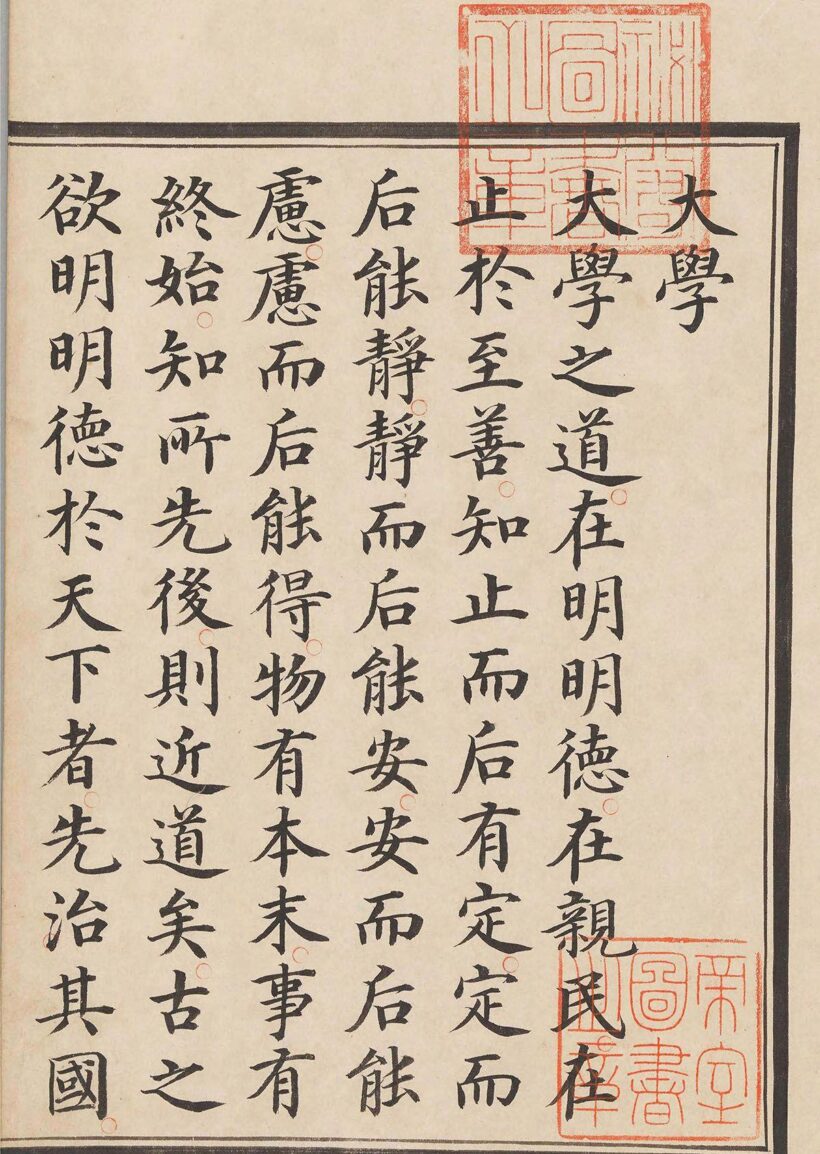

《大学》是中国古代儒家经典“四书”之一,原为《礼记》中的一篇,后由南宋朱熹编入“四书”,成为儒家思想体系中的核心文本。

它以简练的语言、清晰的逻辑和深刻的思想,阐述了修身齐家治国平天下的政治与伦理理念,对中国传统文化、教育制度以及人格理想产生了深远影响。

一、结构分析

1、 “经” 与 “传”

“经” 的部分为开篇首章,被认为是孔子的原话,由其弟子曾子记录,是全书的核心纲领,提出了 “三纲领” 与 “八条目”,确立了整部著作的理论框架。

“传” 的部分共十章,相传由曾子所作,是对 “经” 中观点的详细阐释与展开,以逐条注解的方式,对 “三纲领”“八条目” 进行深入解读,使得抽象的理念变得具体可感。

2、章节安排:层层递进,环环相扣

首章:纲领部分

这是《大学》的核心,又称“经文”,据说是孔子所说,曾子所记,集中提出了“三纲八目”的基本框架:

三纲领 :明明德、亲民、止于至善。

八条目 :格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下。

中段:解释与展开

这部分被称为“传文”,相传为曾子的门人记录并发挥其师的说法。主要逐条解释“八条目”的具体内容及其内在联系,强调个人修养与社会秩序之间的关系。

格物致知:认识事物的本质;

意诚心正:端正内心态度;

修身齐家:自我完善进而治理家庭;

治国平天下:推己及人,实现社会和谐。

末章:总结升华

在结尾部分,《大学》通过引用古代圣王的事例(如商汤、周文王)来说明“止于至善”的实践意义,并进一步强调“自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本”。

整体结构采用“提出问题—分析问题—解决问题”的逻辑方式,体现了典型的儒家思辨风格。

二、内容分析:“三纲领” 与 “八条目”

1、三纲领:道德追求的终极目标

“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”

“明明德” 强调个体要彰显自身本有的光明德性,即通过自我修养,去除后天沾染的恶习与私欲,恢复与生俱来的善良本性,这是道德修养的基础与起点;

“亲民” 一说有 “新民” 之意,即不仅要自我完善,还要推己及人,教化民众,使百姓革新旧习,不断向善,这体现了儒家积极入世、兼济天下的情怀;

“止于至善” 则是追求道德的最高境界,要求人们在一切言行中都达到尽善尽美的程度,它为道德修养设定了一个永无止境的目标,激励着人们不断进取。

2、八条目:实践路径的具体规划

“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”

“格物致知” 是认识世界、获取知识的过程,通过对万事万物的探究,穷尽其理,从而获得智慧;

“诚意正心” 侧重于内心的修养,要求人们保持真诚的态度,去除各种杂念与虚伪,使内心纯正无邪;

“修身” 是整个体系的关键,它既是个人道德修养的落脚点,也是连接内圣与外王的枢纽,只有先修养好自身品德,才能进一步实现 “齐家、治国、平天下” 的目标;

“齐家” 是将个人的品德修养推广到家庭,使家庭和睦有序;

“治国”“平天下” 则是将这种道德理念与治理智慧扩展到国家乃至天下,实现社会的和谐与稳定。

三、内容分析:由小到到,由个人到天下

1、个人层面:修身养性

“欲诚其意者,先致其知;致知在格物。”格物致知 ,通过观察事物,获得知识,理解道理;

“所谓诚其意者,毋自欺也。”诚意正心 ,保持内心的真诚与端正,不虚伪、不偏执;

“自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。”修身,提高自身品德修养,做到言行一致。

2、家庭层面:齐家之道

“身修而后家齐,家齐而后国治。”家庭是国家的基本单位,“身修而后家齐”,个人修养好了才能管理好家庭;

“为人君止于仁,为人臣止于敬,为人子止于孝,为人父止于慈,与国人交止于信。”强调孝悌之道,家庭成员之间要相互尊重、和睦相处。

3、国家层面:治国有道

“道得众则得国,失众则失国。”国家的兴衰取决于民众的支持与否,而赢得民心的根本在于道德教化。统治者必须以自身的德行感召百姓,才能实现社会的长治久安。

“君子有大道,必忠信以得之,骄泰以失之。”强调领导者应以忠诚和诚信赢得民心,而不是依靠权势和暴政。仁政的核心是爱民、惠民,而非压迫和剥削。

“唯仁人为能爱人,能恶人。”真正有德之人能够公正地识别人才,奖善罚恶,从而形成良好的政治风气和社会秩序。

4、天下层面:平天下之志

“其所令反其所好,而民不从。”平天下不是军事征服,而是通过道德感召力使得百姓归心;

“所谓平天下在治其国者,上老老而民兴孝,上长长而民兴弟,上恤孤而民不倍。”实现“老有所终,壮有所用,幼有所长”的理想社会。

四、内圣外王的思想精髓

1、“内圣”:修身立德

“内圣”是指个体通过不断学习和修养,使自己达到圣贤般的道德境界。它强调:

格物致知 :认识事物本质,获得真知;

诚意正心 :保持内心真诚,端正心态;

修身 :提升自身品德修养,做到言行一致。

《大学》开篇即指出:“自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。”可见,“修身”不仅是普通人的人生目标,更是君主治国平天下的根本。

2、“外王”:齐家治国平天下

“外王”是指在完成自我修养之后,推己及人,由近及远,实现家庭和睦、国家安定、天下太平的社会理想。

齐家 :管理好家庭,树立良好家风;

治国 :施行仁政,教化百姓;

平天下 :以德感召四方,实现普世和谐。

《大学》写道:“身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。”这句经典名言清晰地展现了“内圣外王”的递进逻辑。

五、侧重点:德行为先,政治为用

1、重德轻才

“有德此有人,有人此有土,有土此有财,有财此有用。”不强调智力或技术能力,而注重道德修养;

2、以德配位

“德者本也,财者末也。”领导者必须具备高尚的道德品质才能胜任其职位;

3、政治与伦理合一

政治治理被视为伦理实践的延伸;主张“德主刑辅”,反对仅靠法律强制维系秩序。

4、教育为先

教育被视为培养人才、改善社会风气的根本手段;“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。”开篇即点明教育目的。

六、难易程度:从易到难的进阶之路

“格物致知”“诚意正心” 等关于个人内心修养的内容,相对较为抽象,理解起来有一定难度,尤其是 “格物致知” 的具体内涵,在历史上一直存在诸多争议,不同的学者有不同的解读,这需要读者深入思考和探究。

而 “齐家”“治国”“平天下” 等内容,虽然在理论上更容易理解,但在实践中却面临着诸多挑战。将道德理念转化为实际的家庭管理、国家治理措施,需要具备丰富的经验、智慧和能力,并非易事。

《大学》不仅是一篇政治伦理文献,更是一部人生修养的指导手册。它以“三纲八目”为主线,构建了一个由个体修养向社会治理推进的完整体系,强调道德自律是治国安邦的根本。