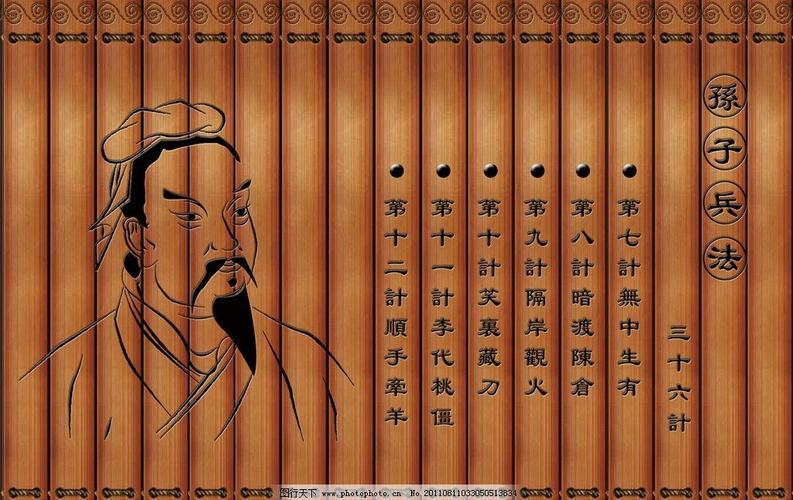

《孙子兵法》是中国古代最著名的军事战略著作之一,被誉为“兵学圣典”,作者为春秋时期著名军事家孙武 。

全书共十三篇,以精炼的语言系统阐述了战争的战略思想、战术原则与治军理念,不仅对中国古代军事思想产生了深远影响,也成为世界军事史上极具价值的经典之作。

一、结构分析

始计第一,作战第二,谋攻第三,形第四,势第五,虚实第六,军争第七,九变第八,行军第九,地形第十,九地第十一,火攻第十二,用间第十三。

1、起始章节:战略评估(始计、作战、谋攻)

强调战争前的全面评估与最佳策略选择。

《计篇》提出 “兵者,国之大事” 的核心论断,强调战争对国家存亡的重要性。

《作战篇》从经济角度出发,阐述 “兵贵胜,不贵久” 的速胜思想,强调战争对人力、物力、财力的巨大消耗,提出 “因粮于敌” 等降低战争成本的策略;

《谋攻篇》提出 “上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城” 的战略优先级,推崇以谋略、外交手段取胜,将 “不战而屈人之兵” 作为战争的最高境界,体现出超越单纯军事对抗的战略智慧。

2、中间章节:战术构建(形、势、虚实、军争)

从实力对比、态势营造、打击方向等方面逐步深入。

《形篇》强调战争中军事实力的积累,主张 “先为不可胜,以待敌之可胜”,注重防御与进攻的时机把握;

《势篇》阐述战场态势的营造,提出 “奇正相生” 理论,通过灵活多变的战术组合,创造克敌制胜的有利态势;

《虚实篇》以 “致人而不致于人” 为核心,强调掌握战争主动权,通过 “避实击虚” 调动敌人,使其兵力分散、弱点暴露。

《军争篇》论述行军作战中争取先机与把握节奏的方法;

3、后期章节:实战应用(行军、地形、九地、火攻、用间)

进入具体的战场部署、地形利用、间谍运用等细节层面。

二、内容分析

1、核心思想:“不战而屈人之兵”

这是《孙子兵法》的最高理想,强调通过谋略与威慑达到“胜于无形”的境界。“上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城。”

2、战略思想方面

政治基础:“道者,令民与上同意也”;

情报工作:“知彼知己,百战不殆”;

地形利用:“夫地形者,兵之助也”;

士气管理:”三军可夺气,将军可夺心”;

灵活应变“能而示之不能,用而示之不用”。

3、军事哲学:以智取胜,以柔克刚

强调智慧重于蛮力,主张“以正合,以奇胜”,即正面迎敌、出奇制胜。

三、章节内容分析

1、始计

战争前的战略评估,提出“五事七计”作为判断胜负的基础标准。

五事 :道(政治)、天(天时)、地(地利)、将(将领)、法(制度);

七计 :主孰有道?将孰有能?天地孰得?法令孰行?兵众孰强?士卒孰练?赏罚孰明?

“兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。”—— 战争,是国家的大事,是关系到多少人生死和国家存亡的大问题,不能不慎重对待。

2、作战

战争的成本与效率。

强调速战速决,避免长期消耗,战争是高成本的国家行为,应尽量减少损耗,建议从敌方获取资源以维持自身战斗力。

“善用兵者,役不再籍,粮不三载,取用于国,因粮于敌,故军食可足也。”—— 善于用兵的人,士兵不会再次征集,粮草不会多次运送。武器装备是国内运去的,粮食饲料则在敌国补充,这样,军队的粮草供应就可以十分充足了。

3、谋攻

战略上的最优选择。

最高境界是通过谋略和外交手段达成目标,而非直接用兵;攻城为下策,代价最大,效果最差。

“上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城”—— 用兵的上策是用计谋战胜敌人;其次是在外交上战胜敌人;再次是出兵打击敌人;下策是攻打城池。

4、形

军队实力的体现。

强调在战争中先稳固自身防御,使敌人无机可乘,再等待并捕捉战胜敌人的时机。

“昔之善战者,先为不可胜,以待敌之可胜。不可胜在己,可胜在敌。”—— 善于用兵打仗的人,先要做到不会被敌方战胜,然后,等待可以战胜敌人的时机。不会被敌人战胜取决于自己,战胜敌人则取决于敌人的有机可乘。

5、势

如何创造有利态势。

通过组织、部署形成压倒性优势;强调指挥艺术,善于调动敌人,使其陷入被动;正面迎敌,奇袭取胜。

“激水之疾,至于漂石者,势也;鸷鸟之疾,至于毁折者,节也。”—— 湍急的流水快速地奔泻,以致能够把石头漂浮移动,那是由于水势强大的缘故;凶猛的雕鹰奋飞搏击,以致能捕杀雀鸟,那是由于掌握了时机节奏的缘故。

6、虚实

掌握战场主动权。

避实击虚,调动敌人;敌变我亦变,灵活应对;能让敌人暴露弱点,才能克敌制胜。

“兵形象水,水之形,避高而趋下,兵之形,避实而击虚。”—— 用兵的规律像水的流动,水避开高处而向低处奔流,用兵的规律是避开敌军的主力或者防守牢固之处,而攻击其薄弱的地方。

7、军争

争夺战场主动权。

讲如何在战场上抢占先机;强调心理战术与节奏控制。

“善用兵者,避其锐气,击其惰归,此治气者也。”—— 善于用兵的人,总是避开敌人士气旺盛的时候,等到敌人士气懈怠、有了归心的时候再发起攻击,这是掌握士气而用兵的方法。

8、九变

应对不同战场环境的变化。

不同地形、气候、敌情需要不同的应变方式;将领应具备灵活应变能力;

“无恃其不来,恃吾有以待之;无恃其不攻,恃吾有所不可攻也。”—— 不要侥幸指望敌人不来侵犯,而要依靠自己应付敌人侵犯的充分准备;不要侥幸指望敌人不来进攻,而要依靠自己有着使敌人不敢进攻的强大实力。

9、行军

行军布阵的方法。

行军驻扎的原则;观察敌情、识别征兆;警戒与纪律的重要性。

“敌近而静者,恃其险也;远而挑战者,欲人之进也;其所居易者,利也。”—— 敌军逼近我军却可以保持安静,是倚仗他们占领着险要的地形;敌军离我军很远却前来挑战,是想引诱我军前进;敌军所驻扎的地形平坦,一定是因为其中有利可图。

10、地形

地形对战争的影响。

将地形分类,分为通、挂、支、隘、险、远六种,并阐述了每种地形的特点及相应战术。

“知彼知己,胜乃不殆;知天知地,胜乃不穷。”—— 了解敌我情况,了解天气、地理情况,掌握了天时、地利和人情,依据这几方面的情况制订作战计划,就有把握取得战争的胜利。

11、九地

根据作战地域划分的九种状态。

将战地分为散地、轻地、争地、交地、衢地、重地、圮地、围地、死地九种类型,并针对不同战地提出相应作战策略。

“兵之情主速,乘人之不及,由不虞之道,攻其所不戒也。”—— 用兵的情理最重要的是要出兵迅速,乘敌人措手不及的时机,走敌人意想不到的道路,攻打敌人没有防备的地方。

12、火攻

火攻的种类与使用时机。

火攻的种类(火人、火积、火辎、火库、火队)、实施条件(发火有时,起火有日,需借助风向等自然条件)和具体方法。

“非利不动,非得不用,非危不战。”—— 没有利益不要行动;没有取胜的把握不要用兵;不到危急关头不要开战。

13、用间

间谍的作用与分类。

提出五种间谍类型:乡间、内间、反间、死间、生间;强调情报工作的重要性;

“故明君贤将,所以动而胜人,成功出于众者,先知也。”—— 明智的国君和优秀的将帅,之所以每次出兵都能战胜敌人,成功超越众人,关键在于他们事先了解敌情。

四、核心观点

1、“知彼知己,百战不殆”——情报优先

重视信息获取,强调了解敌我双方的实力与意图。

2、“不战而屈人之兵”——战略至上

追求通过外交、谋略等手段实现胜利,避免战争损耗。

3、“兵无常势,水无常形”——灵活应变

强调战争没有固定模式,要根据形势变化随时调整策略。

4、“以正合,以奇胜”——战术创新

常规作战配合奇袭战术,才能取得决定性胜利。

5、“善战者,胜于易胜者也”——备战为先

真正的强者不是靠临场发挥,而是依靠充分准备赢得胜利。

五、侧重点分析

1、重“谋”轻“力”

反对盲目开战,主张通过谋略、外交、情报等手段达成目的。

2、重“智”轻“勇”

认为真正的胜利来自智慧而非蛮力,“智将务食于敌”。

3、重“势”轻“形”

强调“势”比“形”更重要,善于制造和利用战场态势。

4、重“变”轻“守”

提倡灵活机动,反对僵化防守,主张主动出击、争取主动权。

六、难易程度分析

语言虽为古文,但句式简短,逻辑性强;多数概念贴近现实,易于理解。

若不了解春秋战国历史、军事制度、地理环境,难以体会其中深意;

对一些术语如“形”、“势”、“虚实”等需要反复揣摩。

参考版本:

郭化若:《孙子兵法译注》

李零:《孙子译注》

吴九龙:《银雀山汉墓竹简·孙子兵法校释》

曾仕强:《孙子兵法的人生智慧》