要说这文坛的事儿,那可真是三天三夜都唠不完。

明面上,作家们笔耕不辍,一部部作品横空出世,赚足了眼球。

可谁又能想到,这群舞文弄墨的家伙,背地里还藏着“另一支笔”呢?

这“另一支笔”啊,不在稿纸上翻云覆雨,而是在宣纸上泼墨挥毫,玩起了书画。

这事儿,还得从浙江文学馆的一个展览说起。

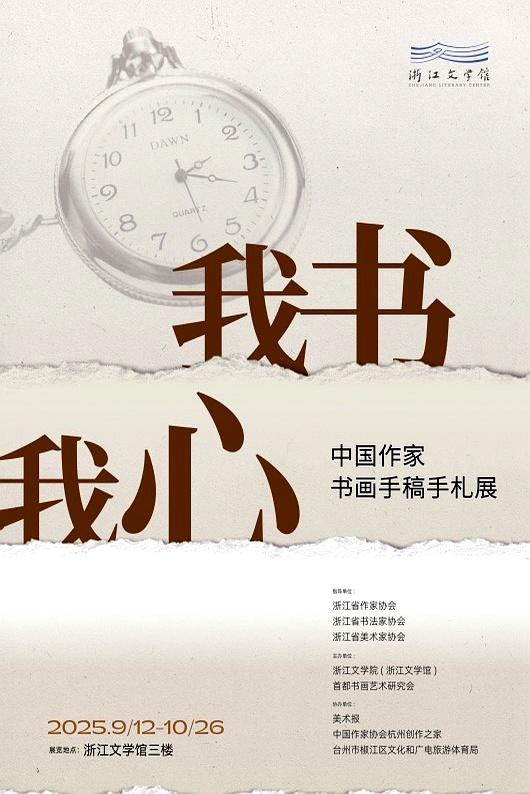

话说2025年9月12日,一个名为“我书我心——中国作家书画手稿手札展”在浙江文学馆的三楼悄咪咪地开展了。

要我说,这主办方也是会玩,愣是把展区搞成了“作家的一天”,让观众在十二时辰的轮转中,感受作家们的“体温与趣味”。

那问题就来了,这些作家为啥要玩书画?

难道是“不务正业”?

还是想跨界捞金?

这背后,恐怕没那么简单。

你想啊,手稿、手札这玩意儿,在计算机普及之前,那可是作家们安身立命的家伙什儿。

一笔一划,写的都是心血,改的都是人生。

特别是手札,那更是“私人订制”,记录着作家们彼时的现实生活、生命情感。

透过那神来之笔,咱们不仅能看到书法美、艺术美,还能窥见岁月的真相。

老话说得好,“字如其人”。

一个人的字,往往能反映出他的性格、修养。

作家们也一样,他们的书画作品,同样是他们内心世界的投射。

王蒙的字,可能大气磅礴,如同他的作品一样充满激情;莫言的画,或许天马行空,如同他的故事一样充满魔幻色彩;贾平凹的书法,没准古朴厚重,如同他的文字一样充满乡土气息。

所以说,这个展览,与其说是展示作家们的书画作品,不如说是展示他们“另一面”。

这一面,或许更加真实,更加 Private,也更加有趣。

说到这儿,我不禁想起了中国作家协会杭州创作之家。

这个隐于百亩茶垅之中的小楼,成立三十六个春秋,接待过巴金、夏衍、贺敬之、王蒙、刘白羽、王元化、徐迟、张贤亮等文学大家。

这些文坛巨擘,曾在这里谈笑风生,挥斥方遒,留下了无数佳话。

如今,创作之家被“复刻”到了展厅里,也算是对那段美好岁月的致敬吧。

话说回来,手稿、手札这玩意儿,现在是越来越稀罕了。

在这个键盘时代,人们习惯了敲击文字,很少有人再拿起笔,一笔一划地书写。

所以,主办方能把这些当代作家的手稿、手札集聚一堂,也算是一件功德无量的事儿。

这不仅能让咱们重温以笔书写的美好岁月,还能从一撇一捺中,看到文章的原貌,看到写作者留在字迹中的情感起伏、性格特征。

要我说,这个展览,不仅仅是一场视觉盛宴,更是一场心灵之旅。

它让我们看到了作家们的多面性,感受到了文字的力量,也引发了我们对书写、对人生的思考。

当然,也有人会觉得,这些作家玩书画,是不是有点“附庸风雅”?

是不是想借此抬高身价?

对于这种说法,我只能说,仁者见仁,智者见智。

毕竟,每个人都有自己的爱好,作家也不例外。

只要他们的作品是真诚的,是发自内心的,那就值得我们尊重。

至于这个展览值不值得去看?

我的建议是,如果你对文学、对艺术感兴趣,那就别犹豫了,赶紧去浙江文学馆“打卡”吧。

说不定,你会在那里发现不一样的惊喜。