台海网8月22日讯(海峡导报记者 江小聪 吴鹏波 通讯员 郑素描 余雪燕/文 夏海滨/图)同安后炉街斑驳的巷弄里,蔗糖的甜香与闽南语乡音的叮咛,承载着赤子丹心、家国同构的精神密码;风光秀丽的澳溪村里,坚实古朴的石桥伫立不倒,镌刻着中华民族“百年侨路”的奋斗印记。

柯朝阳,南洋归来的“活菩萨”,用犀牛角磨碎的药粉治愈乡邻的病痛,用奖学金点亮寒门学子的求学之路。陈延谦,闯荡南洋的“橡胶大王”,将住宅改成教室,托起山乡琅琅读书声;修桥铺路,架起故土与世界的桥梁。

无论是烽火连天的抗日岁月,还是中华民族伟大复兴的和平时代,他们的人生轨迹始终与祖国命运同频共振,以跨世纪的坚守,书写着动人的桑梓情怀。在同安这片充满历史底蕴的热土上,他们用一生诠释:侨胞之根,深植故土;侨胞之心,永向家国!为传承和弘扬抗战精神、华侨爱国精神树立了不朽丰碑。

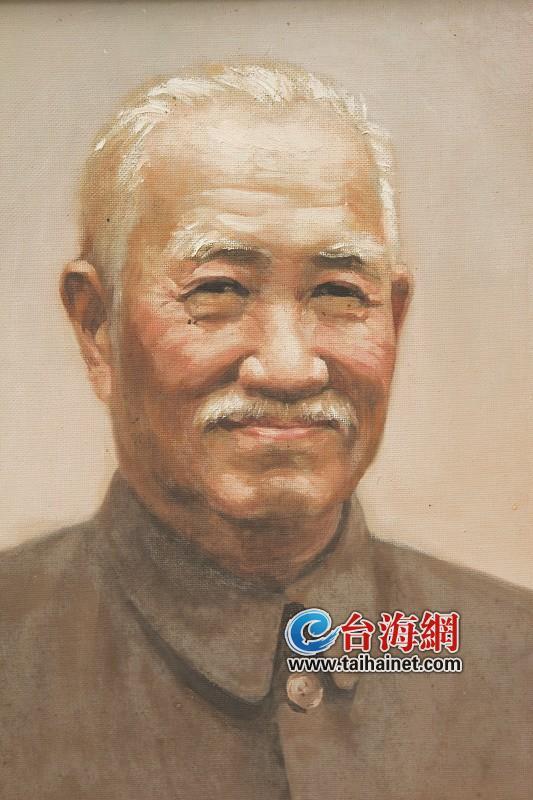

柯朝阳:南洋归来的“活菩萨”

他从南洋烽火中走来,毕生恪守“致力为公,侨海报国”;他在故乡土地上躬耕,将“爱国爱乡”刻进生命年轮。

◆“柯朝阳奖学金”已举办43届。

“乖囝,好好读册,长大做个有用的囝啊!”这句叮嘱,伴随着蔗糖的甜香,穿越近半个世纪时光,仍浸润着同安后炉街的斑驳巷弄。说这话的柯朝阳,被乡亲唤作“柯县长”“活菩萨”。1984年,这位爱国侨领长眠故土,他种下的爱与信念,已在银城大地生生不息。

柯朝阳的一生,是一部跌宕起伏的海外华侨救国史诗。1894年生于同安的柯朝阳,和当时的许多村民一样,为了更好生活,15岁便南渡谋生,历经艰辛顺利跻身新加坡富商行列。

家财万贯从未忘却多难的祖国。“九一八”炮声震彻海内外,彼时在上海经商的柯朝阳,毅然独资支持留日回沪闽南学生创办《现实周刊》,疾呼抗日。1932年,他捐资建设上海泉漳中学并任董事长,聘请具有革命思想的进步教师来校任教,其中有著名哲学家艾思奇、文学家穆木天和早期共产党员王宣化等人。

抗战全面爆发后,他积极响应陈嘉庚先生号召,投身南侨筹赈总会工作。他不顾安危,在马来西亚三度机智营救处于死亡边缘的马来西亚人民抗日军——同安籍战士陈诚志。战后他因创办《新民主报》抨击时政被捕,获陈嘉庚保释后,仍暗中花钱疏通,营救进步青年。

怀着一颗拳拳的爱国爱乡之心,1955年,花甲之年的柯朝阳毅然转让海外产业回归故里。他先后担任中国致公党中央常委、全国政协委员、致公党福建省委会首任主委、同安县副县长、县侨联主席等职务,广泛团结海外侨胞,引导他们回乡投资捐资,热心公益,即使年近90岁还常常深入基层全力维护侨胞侨眷权益,在同安侨界享有极高声誉。

最让乡亲们感念至今的,是他那“爱民如子”的博大胸怀。

“他的每个细胞都装着老百姓!”同安区档案馆副馆长、致公党同安区基层委主委叶少静回忆。上世纪物质极其匮乏的六七十年代,药品堪比黄金。柯朝阳每次赴港探亲,总自费购入大量正露丸、白花油等日常用药以及犀牛角、羚羊角等珍贵药材,无偿分送给周围求助的乡亲。“我们家的鸡鸭得了瘟疫,柯县长就拿着从香港带回来的药和针,亲手给鸡鸭打针,那时鸡鸭对于一个普通家庭来说是笔不小的钱财。”叶少静的哥哥回忆,当年柯朝阳用来磨犀牛角的锅盖,不知磨破了多少个,只要乡亲有疾苦,他知道后必定送药上门,从不问名,也从不张扬。

柯朝阳对孩子们更是倾注了无限的慈爱。“那时候我们一年都吃不到一颗糖,我小时候最甜最好吃的糖就是他给的。”叶少静珍藏着一生的甜蜜记忆,就是柯爷爷穿过窄窄小巷,俯身在她手心放下一颗糖、一支笔,摸摸她的头,叮嘱她要好好读书。这份温暖,滋养了后炉街几代孩子的童年,也在一颗颗幼小的心灵里种下了善良与爱的种子。

1983年,已至耄耋之年的柯朝阳做了一件影响更为深远的事,他拿出积蓄并在子女支持下,捐资设立了“柯朝阳奖学金”,专门奖励同安当年高考文理科前十名的优秀学子。这是同安解放后第一个由个人创办的奖学金,首开捐资奖学之风气,如同一座丰碑,矗立在同安教育发展的道路上。

四十三载风雨无阻,家族三代接力筹集。同安区侨联主席庄韦萍介绍,“柯朝阳奖学金”已累计奖励资助超500名学子,发放奖金179万余元。

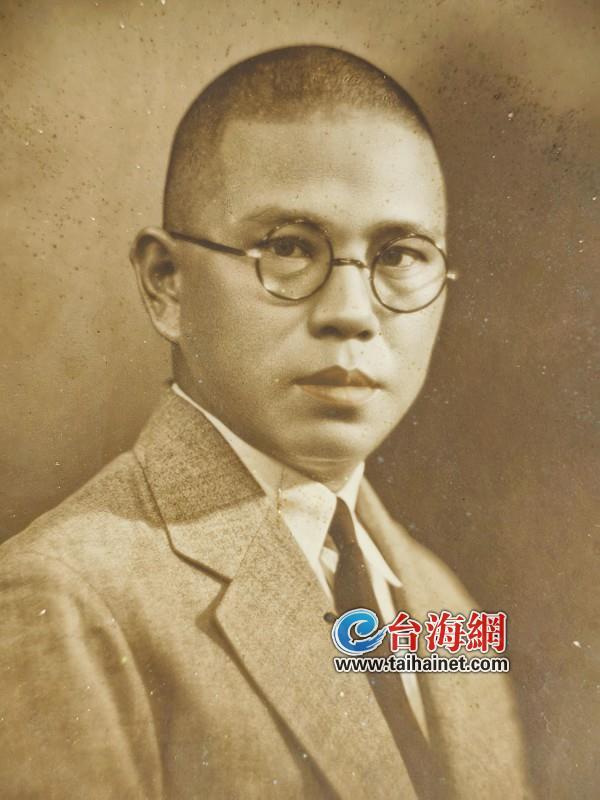

陈延谦:他的心和家乡长在一处

他将住宅改成教室,他修桥铺路;他不是高高在上的侨商,他的心始终和家乡长在一处。

◆如今的延谦桥上人来人往。

85岁的陈庆提老人,时常踱步到澳溪小学门口,望着崭新宽敞的“家长集中接送广场”出神。他的记忆经常穿越回上世纪40年代末:“我就是在这里上的学,当时的教室,还是陈延谦先生发动族人让出住宅改造的。”

陈庆提口中的陈延谦,是那位18岁便背井离乡、远渡南洋,最终成为新加坡“侨领”的同安之子。同安区华侨历史学会副会长吕瑞哲介绍,陈延谦早年在新加坡,从商店杂工做起,凭借过人的胆识和诚信,获得陈嘉庚之父陈杞柏赏识。1909年,他与友人合创裕源公司,敏锐抓住南洋橡胶业勃兴的机遇。

深感华商受制于西方金融资本,陈延谦很早就认识到“非结合群力,不能与外商争胜”。他倾注心血,奔走疾呼,于1919年与同仁联合创办华侨银行。到上世纪30年代初世界经济萧条时,他再次以超凡魄力,推动“华侨”“华商”“和丰”三家银行合并,组建了新“华侨银行”,这次合并的成功,对扭转南洋华侨经济危机及保持华侨在银行界中的地位有着重大的意义。

商业上的巨大成功,化作了报效桑梓的深厚底气。在新加坡商界崭露头角的陈延谦回到同安澳溪村,眼前的闭塞与贫瘠刺痛了他的心。“路不通,娃没书读,他比谁都急。”陈庆提介绍道,陈延谦做的第一件事,就是走进宗亲家中,发动大家共同腾出住宅来办学。很快,止园小学(今澳溪小学)在祖屋地基上立了起来,陈延谦更独资承担所有费用。他还修通云埔至澳溪的公路,建造“延谦桥”“定胜桥”,倡办同美车路公司,督修同安至集美公路等,“办教育,修公路,他是真正把脚踩进泥土里,替乡亲们踏出一条路来的人”。

吕瑞哲说,陈延谦与广大华侨一样,对祖国的命运、民族的兴衰十分关心。他支持孙中山革命,曾一度任新加坡同盟分会会长。1916年捐款1000元资助蔡锷讨袁。1935年,厦门大学重新组建校董会,陈延谦先生被敦聘为校董事。1938年,他发起组建同安救济会,持续数年赈济家乡难民。1940年,陈嘉庚率南洋华侨慰劳团回国考察时,陈延谦代理南侨总会主席职务,拥护陈嘉庚先生领导,奏响了爱国纾难的南侨琴音。“他不是高高在上的侨商,他的心始终和家乡长在一处。”今年62岁的村民陈玉山从抽屉中小心取出一张泛黄的照片,照片上的陈延谦目光沉静。他爷爷曾追随陈延谦在南洋管理橡胶园。“爷爷说,在解放前物资十分匮乏的年代,过年时陈先生总会寄钱回来,请宗亲们帮忙买米买红糖等物资,挨家挨户发给乡亲。他说那不只是糖和米,是贫瘠年代的光亮。”

这份光亮,历经岁月,依然照拂着今天的澳溪。2021年,看到学生家长在校门口日晒雨淋,陈庆提老人毫不犹豫让出自家300多平方米的龙眼树用地,用来建设小学门口的“家长集中接送广场”;而陈玉山也在美丽乡村建设中,主动让出自家龙眼地、草屋、旱厕等,支持修路建球场。

从百年前捐资兴学、抗战时奔走筹赈,到如今后辈让地修路、建设家乡,陈延谦留下的爱国爱乡精神,已深植于澳溪的土壤。当年他亲手“铺就”的同安至集美公路,如今车流如织,澳溪小学书声依旧,而澳溪村更在乡村振兴中着力发展特色休闲农业和乡村旅游,迎来瓜果满坡、生态水系绕村的新景象,这或许就是对他最深情的告慰。