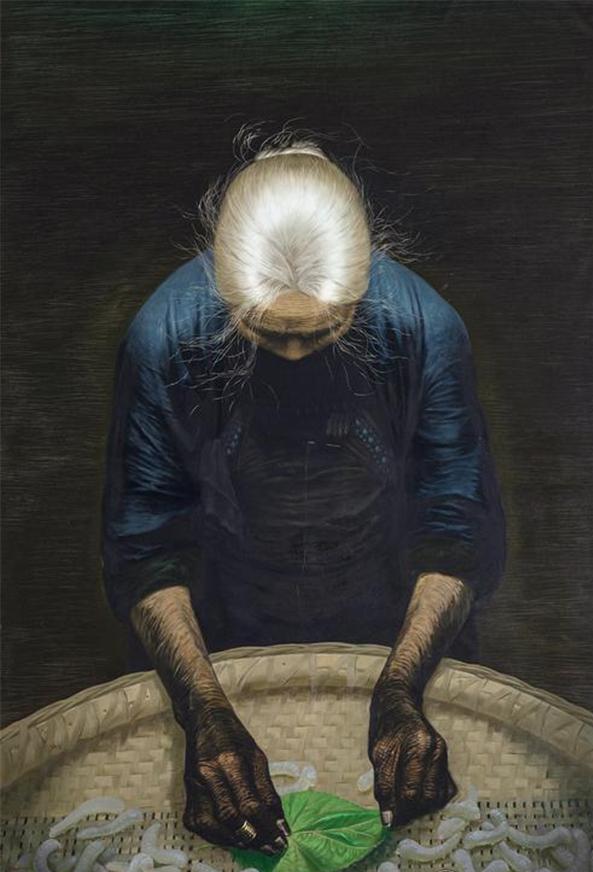

这幅被艺术评论家誉为”时代缩影”的油画作品,让年仅二十出头的罗中立即刻被冠以”中国米勒”的美誉。四十多年过去了,《父亲》这幅作品依然持续引发艺术界的讨论与研究,其艺术价值历久弥新。本期人物纪要将带您深入了解这幅中国当代美术史上的经典之作,以及其创作者罗中立的艺术人生。

1948年的初春,罗中立降生在四川璧山县的偏远山区。这片贫瘠的土地从他一出生就为他的艺术之路设下了重重障碍,让他的绘画梦想从一开始就注定要比常人经历更多艰辛。

罗中立的父亲是当地纺织厂的一名普通工人,但内心始终燃烧着对艺术的执着。他把自己的绘画爱好谦逊地称为”业余消遣”,然而那双布满老茧的手却从未停止过描绘。生活的重担让他无法将这份热爱转化为职业,于是他选择在劳作之余,带领村里的孩童们穿行于山野之间,用画笔记录下眼前的一草一木,期盼着能在这些稚嫩的心灵中播撒下艺术的种子。

在这样的环境中成长,罗中立的绘画天赋逐渐绽放。他不仅继承了父亲对艺术的痴迷,更展现出超越同龄人的敏锐观察力。当其他孩子还在模仿父亲的笔触时,罗中立已经开始用独特的视角描绘眼中的世界。父亲日复一日的言传身教,就像春雨滋润着幼苗,为这个山里孩子日后在艺术道路上的成长埋下了深厚的根基。

罗中立的父亲发现儿子在绘画方面颇有天赋,认定他是个值得培养的好苗子。家境虽然不宽裕,但这位朴实的父亲还是节衣缩食,决定要让孩子接受正规的艺术教育。懂事的罗中立深知父亲的不易,在学习上格外用功。

在歌乐山中学求学期间,罗中立就对自己的未来有了清晰的规划。他常常望着教室窗外的远山出神,心里暗暗立下志向:一定要考上理想的美术学院。这个梦想像一粒种子,在他年轻的心中生根发芽。

为了实现艺术梦想,罗中立付出了常人难以想象的努力。寒冬腊月里,他光着脚丫站在田间地头写生,冻得通红的双脚踩着冰冷的泥土也不觉得苦。多年后回忆起那段岁月,他感慨地说:”那时候满脑子想的都是古人勤学的故事,悬梁刺股、凿壁偷光这些典故常常激励着我,让我不敢有丝毫懈怠。”

经过漫长的努力与等待,1964年的夏天终于迎来了转机——罗中立以全校第一的优异成绩被四川美术学院附中录取。当那封承载着全家人希望的录取通知书送到手中时,简陋的屋子里顿时充满了喜悦的泪水。父亲激动得双手颤抖,这位始终怀揣艺术梦想却只能业余作画的铁路工人,此刻仿佛看到了自己未竟的理想将在儿子身上延续。临行前,父亲拉着罗中立的手反复叮嘱:”这是几代人盼来的机会,一定要争气啊。”

走进梦寐以求的艺术殿堂后,罗中立时刻铭记着父亲的嘱托。他像一块干渴的海绵般拼命汲取知识,常常在画室练习到深夜。昂贵的画具材料让这个普通工人家庭捉襟见肘,颜料盒里最后一点赭石色都要刮得干干净净。为了减轻家里负担,年轻的罗中立开始奔波于课堂与兼职之间,用稚嫩的肩膀扛起了自己的艺术梦想。食堂帮工、图书馆整理、周末代课……每个铜板都浸透着汗水,却又在画纸上绽放成绚丽的色彩。

校园时光为罗中立带来了丰富的学习经历和快乐的回忆,他在绘画技艺上取得了显著进步。然而在那个特殊年代,艺术创作的空间相当有限,社会对绘画作品的需求并不旺盛。面对现实压力,这位年轻的艺术家不得不将个人爱好暂时搁置,选择优先承担起家庭的经济责任。

1968年夏天,从四川美术学院附中毕业后,罗中立被分配至达县钢铁厂,在动力车间担任设备检修工作。这份看似与艺术毫无关联的职位,让他开始了长达十年的工人生活。表面上看,他的人生轨迹正逐步与父辈重合,曾经热爱的绘画似乎正在变成可有可无的消遣。

但这位怀揣艺术梦想的年轻人始终保持着对创作的执着。在工厂劳作的日子里,他意外发现绘画不仅能带来精神满足,还能创造可观的经济收益——有时一幅画的报酬甚至远超他整月的工资收入。这种现实与理想的奇妙结合,在他心中埋下了希望的种子。

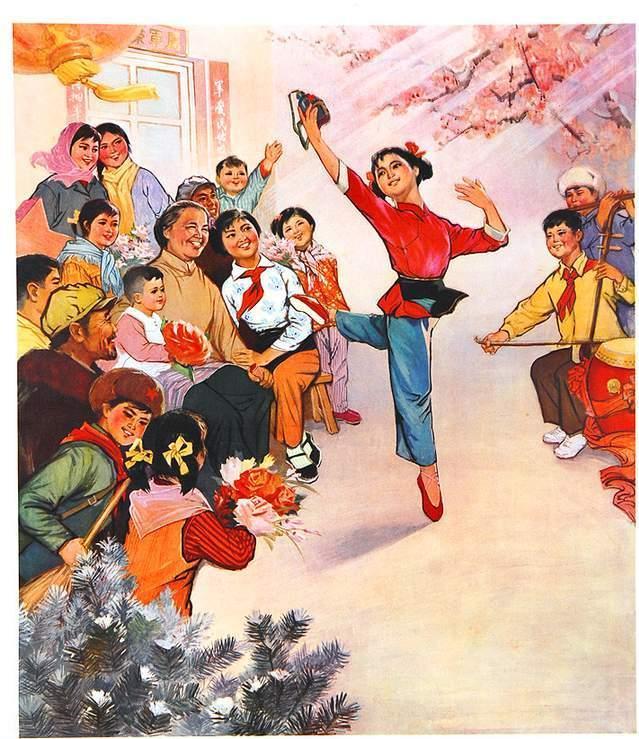

在那个特殊的年代里,罗中立的艺术创作面临着诸多现实困境。公开的艺术展示渠道极为有限,公开发表作品不仅困难重重,还时常会招致不必要的麻烦。在这样艰难的环境下,他不得不将创作转向了更为”安全”的领域——为街头宣传栏绘制画报,以及为出版社绘制连环画。

这些看似普通的创作机会,对罗中立而言却弥足珍贵。他全身心投入到连环画的创作中,在那些巴掌大小的画幅里反复磨练技艺。每完成一幅连环画,他不仅能获得一元钱的报酬,更重要的是通过大量实践持续提升绘画水平。让他倍感欣慰的是,一次完整的故事创作往往需要绘制百余幅画作,这意味着可以拿到相当于当时三个月工资的收入。

在这段时期里,罗中立还承担起了工厂宣传工作的重任,主要负责绘制批判专栏。工厂里的宣传栏上经常能看到他创作的毛主席画像,有时甚至是整面墙那么大的巨幅画像。只要厂里有绘画方面的需求,他总是第一时间响应并完成任务。

那个年代的钢铁厂是工人阶级的大本营,工人数量众多。除了完成日常的生产任务外,大家最喜欢聚在一起闲谈交流。而罗中立正是工友们茶余饭后经常谈论的话题人物,特别是每逢宣传专栏更新的时候。

罗中立在川美附中掌握的绘画技艺,被他灵活运用到了工厂宣传板的创作中。每次专栏更新时,总能引起全厂职工的广泛关注。工人们都会由衷赞叹钢铁厂的批判专栏办得最出色,罗中立也因此获得了”专栏画能手”的美誉。

在那个特殊的年代里,罗中立的生命中出现了一个令他怦然心动的姑娘。初次相遇时,他就被对方深深吸引,却因种种顾虑未能及时表露心迹。时光荏苒,整整三年光阴流转,他四处探寻姑娘的下落,最终辗转多人打听,才得以重见那个萦绕在心头的身影。

重逢之后,两颗年轻的心渐渐靠近。从最初的拘谨交谈到后来的相谈甚欢,再到最后心意相通的甜蜜相恋,一切都显得那么自然而然。然而当他们的恋情发展到拜见女方父母时,却遇到了不小的阻碍。姑娘的双亲都是教书育人的知识分子,他们一方面觉得罗中立的事业尚未稳定,另一方面也考虑到女儿还在农村插队当知青,年纪尚轻。在父母看来,如果两人确实情投意合,不妨先各自沉淀几年。

听到这个消息时,罗中立并没有动摇与女友的感情,反而以加倍的努力投入工作。他开始频繁接手连环画创作任务,常常工作到深夜。每当看到女友期待的眼神,他都会坚定地说:”相信我,我一定会给你更好的生活。”这份承诺最终被他用数年如一日的坚持所兑现。

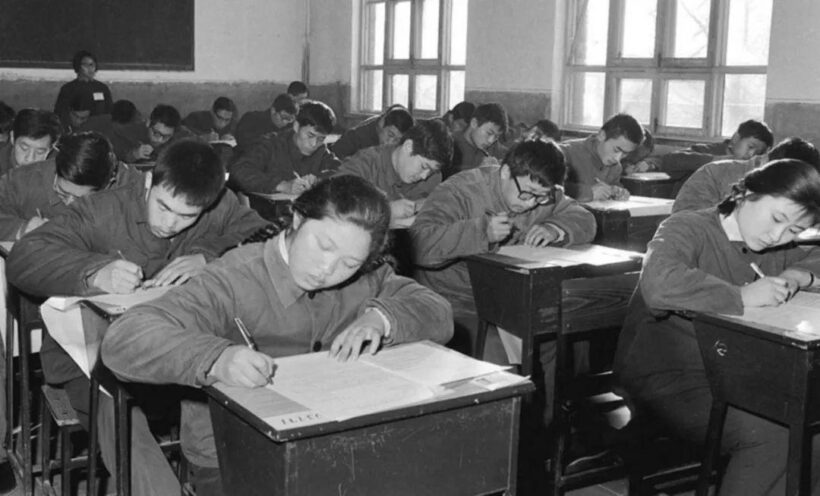

1977年秋,中断多年的高考制度重新恢复。年近而立的罗中立站在人生十字路口犹豫不决。在那个年代,钢铁厂工人的身份令人艳羡——每天穿着结实的劳保服,踏着厚底劳动鞋,戴着耐磨手套。更令人羡慕的是每月固定发放的白糖和猪油,这些在物资匮乏的年代都是紧俏商品。

此时的罗中立已经通过”专栏画”在当地小有名气,他的作品经常出现在报刊杂志上。更重要的是,他拥有那个时代最令人向往的工人阶级身份,这份”铁饭碗”是多少人求之不得的保障。每当工友们谈论起高考时,他总会默默地擦拭着沾满机油的手套,陷入沉思。

命运的转折往往始于一个看似平常的建议。罗中立的岳母——妻子那位担任达县唯一一所学校校长的母亲——敏锐地察觉到了女婿的潜力。她注意到罗中立不仅天资聪颖,更难得的是他系统学习过绘画理论,笔下功夫也相当出色。这位见多识广的长辈坚信,这些特质足以让女婿走向更广阔的舞台。

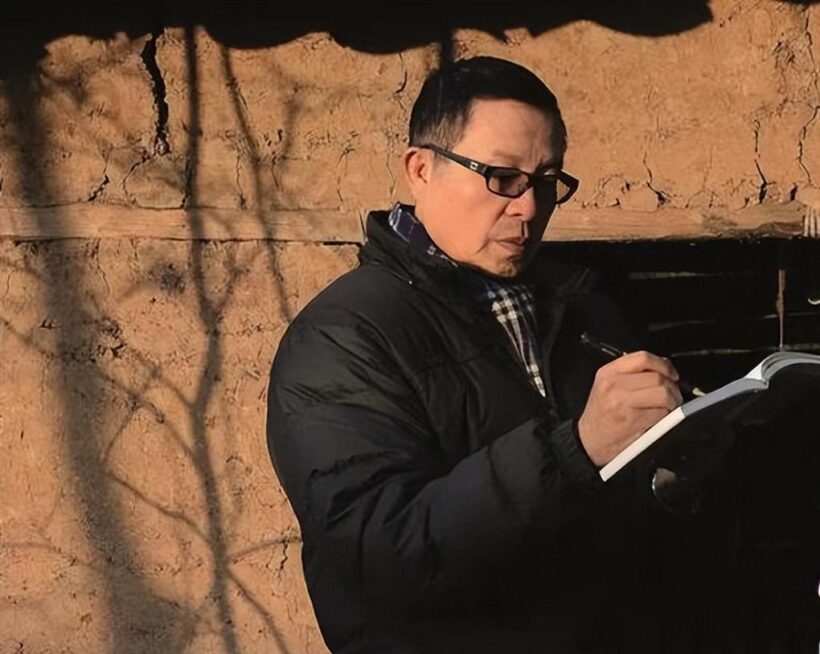

正是岳母这番推心置腹的谈话,让罗中立下定决心报名参加恢复高考后的首届考试。这个看似简单的选择,最终成为他人生的分水岭。多年后,罗中立依然能清晰地回忆起报名当天的每个细节:作为考区最后一位报名者,他刚结束锅炉房的繁重工作,便匆匆背上画具,沿着大巴山脚下蜿蜒的州河岸,在漆黑的夜色中徒步十余里山路赶往县城。当他气喘吁吁地跑到招生办公室时,却被告知报名已经截止。

那一刻他僵在原地,茫然不知所措。原本炽热的求学热情仿佛遭遇了突如其来的寒流,几乎要彻底熄灭。命运的转折出现在招生组里——那里有位他曾经的老师,正是这位来自四川美院附中的恩师给了他特殊的机会,让他得以压线报名,成为那年最后一位获得考试资格的考生。

多年后接受采访时,罗中立回忆道:”考场上的我手心全是汗,大脑一片空白,连自己是怎么完成答卷的都记不清了。”这段经历至今仍让他记忆犹新。

1977年,三十岁的罗中立迎来了人生的重大转折。当四川美术学院的录取通知书送达时,这个而立之年的男人成为了油画系最年长的新生。在周围满是年轻面孔的校园里,他的求学之路显得格外特别。

1977年秋,罗中立考入四川美术学院油画系,在进入大二学年时,全国青年美术作品展览的征稿通知引起了他的注意。为了这次重要的艺术盛会,他和同窗们开始了废寝忘食的创作。当时川美校方特意为备战展览的学生取消了宿舍熄灯制度,画室里通明的灯火,无声地诉说着这位青年艺术家对艺术的执着追求。

在构思参展作品的日子里,罗中立常常陷入沉思。某个深夜,当他凝视着画布时,一幅描绘中国农民形象的画面逐渐在脑海中清晰起来——这就是后来闻名遐迩的《父亲》的最初构思。

创作间隙,罗中立曾对同学谈起自己的艺术理念:”在我们这个农业大国里,农民不仅是最庞大的群体,更是这个民族的根基。读懂农民,才能真正读懂中国。”这番朴素的话语,道出了他创作《父亲》的深层思考。

或许是因为骨子里流淌着农民的血液,罗中立从小在山区长大,亲眼目睹了太多乡亲们面朝黄土背朝天的生活。这种刻在记忆深处的乡土情怀,让他毫不犹豫地将农民作为自己创作的核心主题。在那个特殊的年代,这样的选题显然与主流艺术导向格格不入,身边的同窗好友纷纷劝他改弦更张,以免招致非议。

但罗中立的内心始终有个声音在呼唤。他毅然背起行囊,重返养育他的大巴山腹地。那里的每一寸土地都承载着他的童年记忆,每一张饱经风霜的面孔都诉说着最真实的生活故事。这种扎根生活的创作冲动,远比任何顾虑都要强烈。

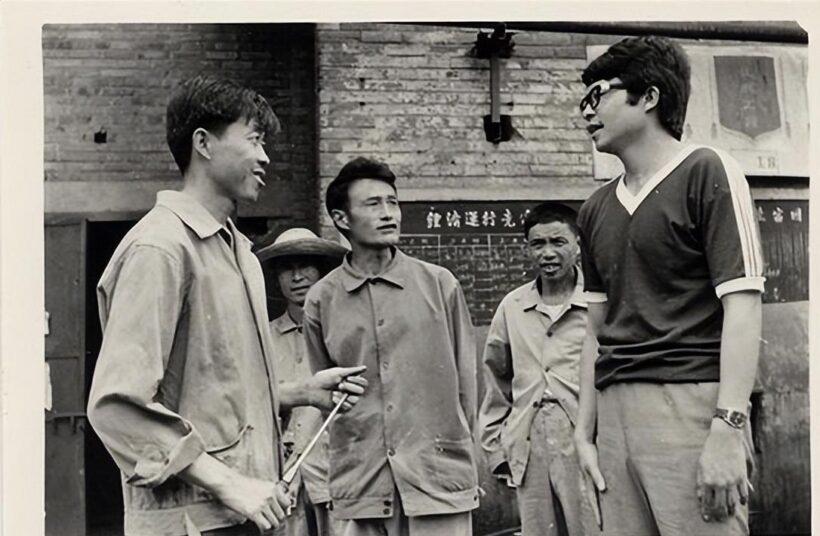

在四川美术学院附中就读的第二年,罗中立曾前往距家乡200公里外的达县大巴山区,在当地的新村小学担任代课教师。这段支教经历中,一位淳朴的山村老人给他带来了难以磨灭的触动,这份感动后来成为传世油画《父亲》最初的创作灵感来源。

记忆中最深刻的是那个夏夜,当地村民邓开选热情地邀请这位年轻的支教老师到自家土屋做客。山间的蛙声此起彼伏,在静谧的夜晚显得格外清脆,而夜空中闪烁的繁星也比往常更加明亮耀眼。

尽管初来乍到人生地不熟,但罗中立很快就与这位善良的老人建立了深厚的情谊。他们同吃同住,有时甚至共睡一张木板床。正是这位朴实无华的邓开选老人,以其饱经风霜的面容和淳厚善良的品格,最终成为了《父亲》这幅经典油画的人物原型。

《父亲》这幅经典画作还有一个鲜为人知的灵感来源。某日黄昏时分,罗中立在家门前偶遇一位以挑粪为生的老者。在那个物资匮乏的年代,农家肥是宝贵的资源,这位老人就这样日复一日地守在公厕旁,等待着属于他的那份工作。

寒冷的冬夜里,罗中立看到这位老人蜷缩在墙角,为了挣得糊口的工钱而整夜不敢合眼。这幕场景让他想起了大巴山区那些同样饱经风霜的老人们,他们用布满老茧的双手撑起了整个家庭的重担。就在那个瞬间,创作的灵感如潮水般涌来,他立即在速写本上记下了最初的构思草图,并将这幅正在酝酿中的作品暂命名为《挑粪老人》。

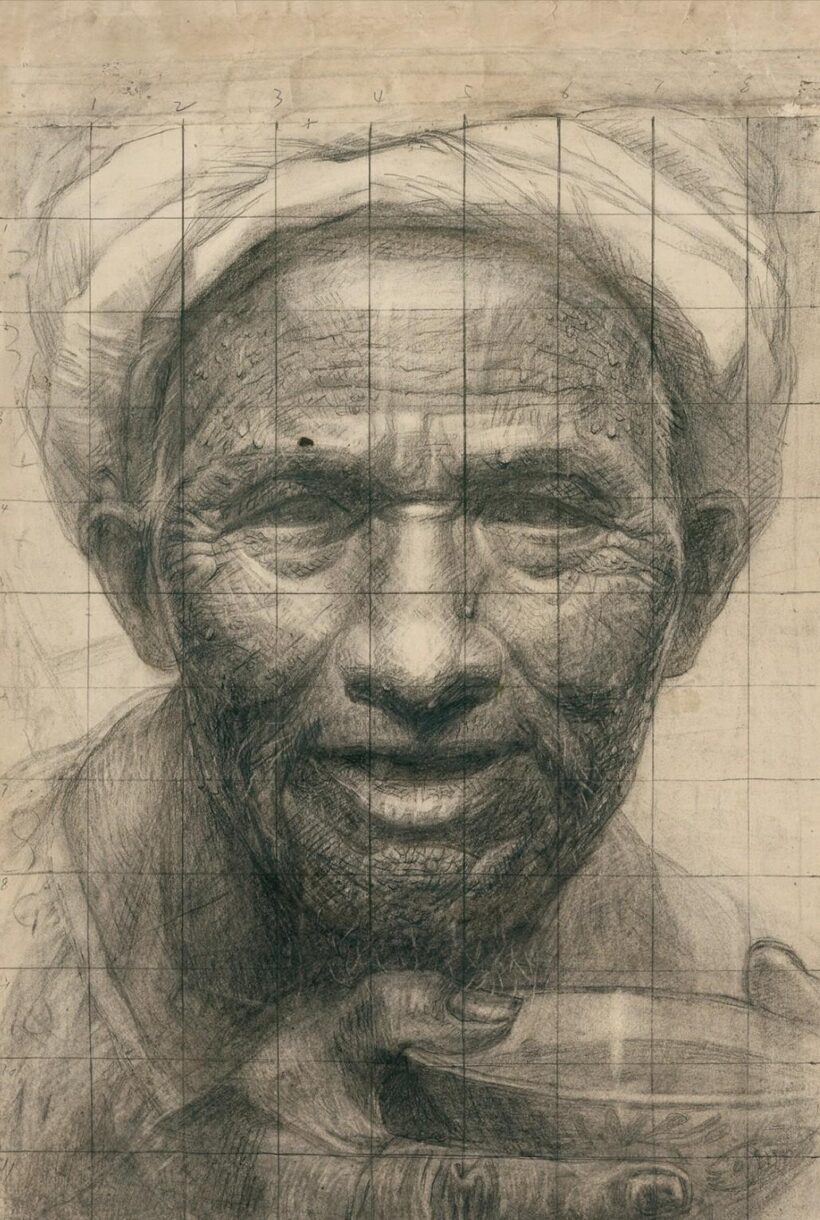

他重新整理思绪,再次踏上大巴山的土地,仔细翻看邓开选老人留下的每一张照片,试图从中捕捉这些老人们共有的特质。这些饱经风霜的面容不仅是个体的写照,更是整个时代的缩影,折射出当代中国农民最真实的生活状态。在反复推敲的过程中,画作的标题逐渐演变为更具情感色彩的《我的父亲》。

这幅后来引起广泛讨论的作品中,最具争议性的细节莫过于老人耳后夹着的那支圆珠笔。这个看似简单的元素背后,凝聚着创作者反复的斟酌和艰难的取舍过程。从最初构思到最终定稿,这支笔的位置、形态都经历了无数次的修改。

在作品初稿完成时,就有人提出意见:画面整体散发着浓厚的旧时代气息,而当时正值社会转型期,应当在作品中适当融入新时代的印记。这一建议让创作者陷入了更深层的思考。

听到这个建议的罗中立思绪翻涌,当即决定加一支圆珠笔,并且这支圆珠笔要是新时代才有的圆珠笔,这样就表示这是一个新社会有文化的农民,立马改变了初稿种给人苦巴巴的旧社会老头的感觉。

罗中立加上的这支圆珠笔如果不仔细看的话几乎不容易发现,可是就是这小小的一笔改动就决定了父亲这一具有历史性的作品和罗中立的未来的命运。

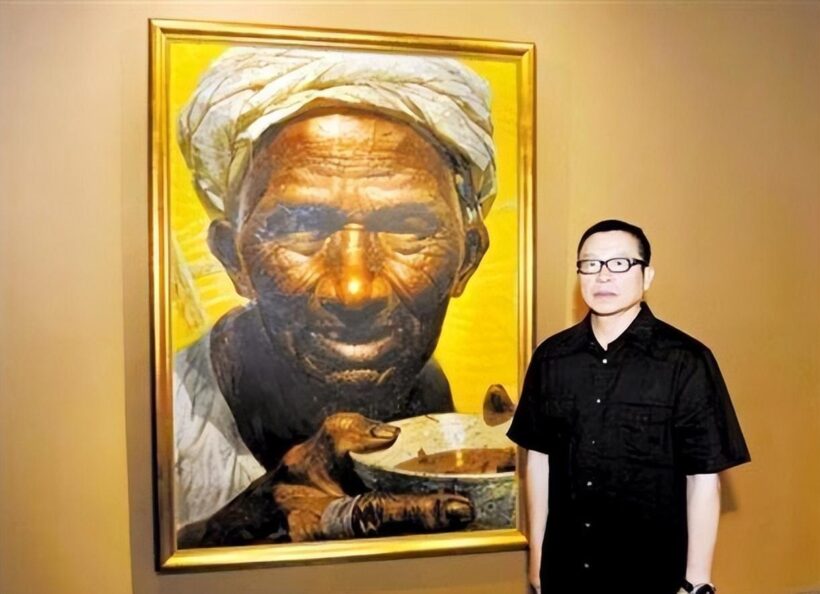

这是中国油画史上前所未有的一幅巨幅头像。当这幅油画出现在全国青年美展的时候,所有的评委都被这幅表现普通人的画作深深打动,让人不禁动容。

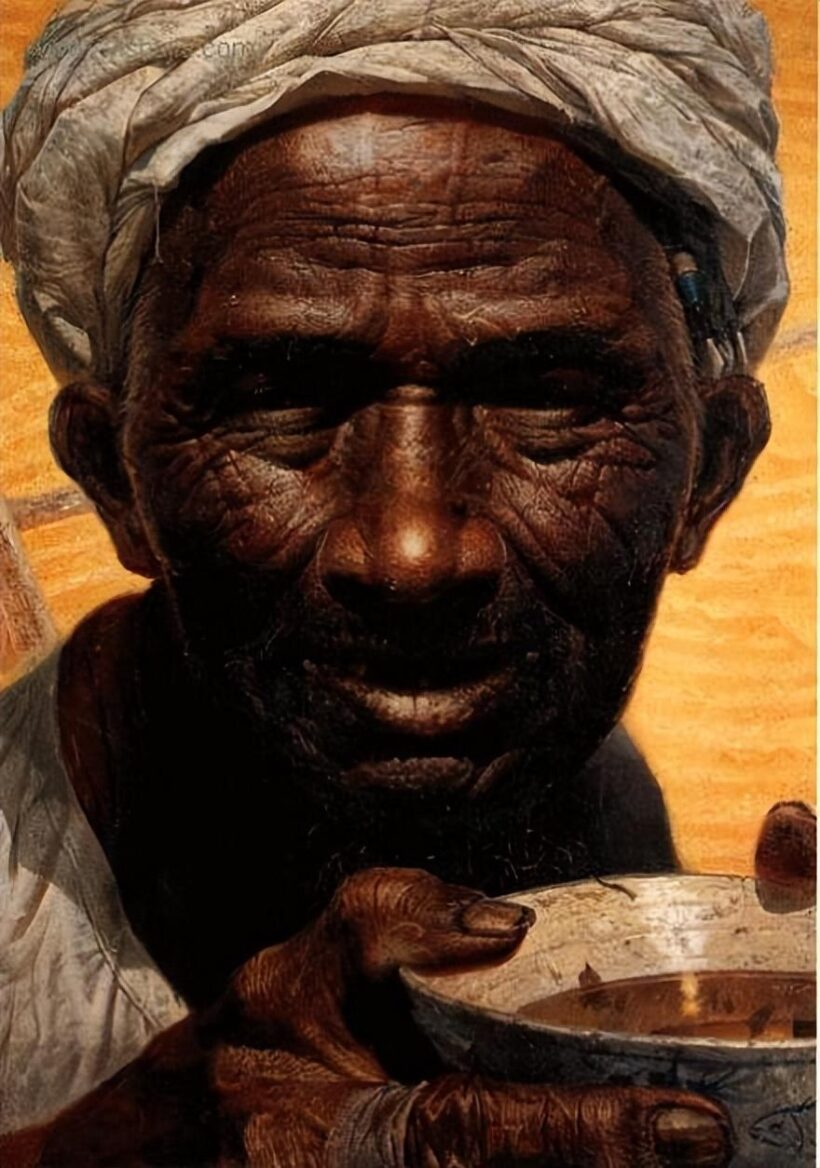

画布上这位老农的脸庞呈现出与土地相似的深褐色调,皮肤上布满了如同田间阡陌般纵横交错的皱纹。他那几颗缺失的牙齿、干枯起皮的嘴唇,以及稀疏斑白的发丝,无一不在诉说着光阴流逝的故事。老人粗糙的双手小心翼翼地捧着一个粗陶茶碗,指甲缝里还残留着些许泥土,这细节无声地诉说着他刚从田间归来的事实。最引人注目的是他那双眼睛,虽然略显浑浊,却依然闪烁着对美好生活的期盼。这幅高达两米、宽达一米五的巨幅油画,在暖金色调的衬托下显得格外震撼人心。

1980年12月,在全国青年美术作品展览会上,罗中立的油画作品《父亲》通过现场观众投票与专家评审的双重选拔,最终以超出第二名700余票的绝对优势拔得头筹,同时斩获展览一等奖和人民日报颁发的金奖殊荣。这幅作品被艺术界公认为中国当代美术发展进程中的重要转折点。

创作过程中,画家对每个细节都进行了严谨的现实取材:老人额头上缠绕的白色布条及其凝重的神态,源自罗中立早年偶遇的一位看守粪池的老农;画中人物捧着的粗瓷碗,原本是另一幅军旅题材作品中战士手持的军用水壶;而布满沧桑的面部皱纹,则是他在凉山地区写生时,从彝族老者的真实面容中提炼而来的生动纹理。

1982年,完成四川美术学院学业的罗中立面临人生抉择。在师长力荐下,这个自幼痴迷绘画的年轻人获得了留校任教的机会。专业系统的艺术训练与多项重要奖项的肯定,既印证了他在绘画领域的才华,也记录着其艺术探索路上的艰辛与收获。

经过反复权衡,罗中立最终选择扎根母校。这个决定不仅源于对绘画艺术的赤诚,更包含着将创作经验薪火相传的愿景——他希望为后来者铺就一条相对平坦的艺术之路,让更多怀揣梦想的年轻人少走些自己曾经走过的弯路。

罗中立的艺术创作始终贯穿着一个核心理念——”献给明天”,这种信念源于他对艺术的执着与热忱。在他看来,能够为自己真心喜爱的事业持续努力,本身就是一种难得的幸福。每个时代的年轻人都有自己独特的追求,只要坚持内心真正向往的道路,这份坚持就具有无可替代的价值。

正是基于这样的信念,罗中立于当年创立了”罗中立艺术奖学金”。这个项目的初衷非常明确:要为那些怀揣艺术梦想的年轻人搭建一个展现才华的舞台,通过实质性的支持帮助他们拓展艺术发展的可能性。

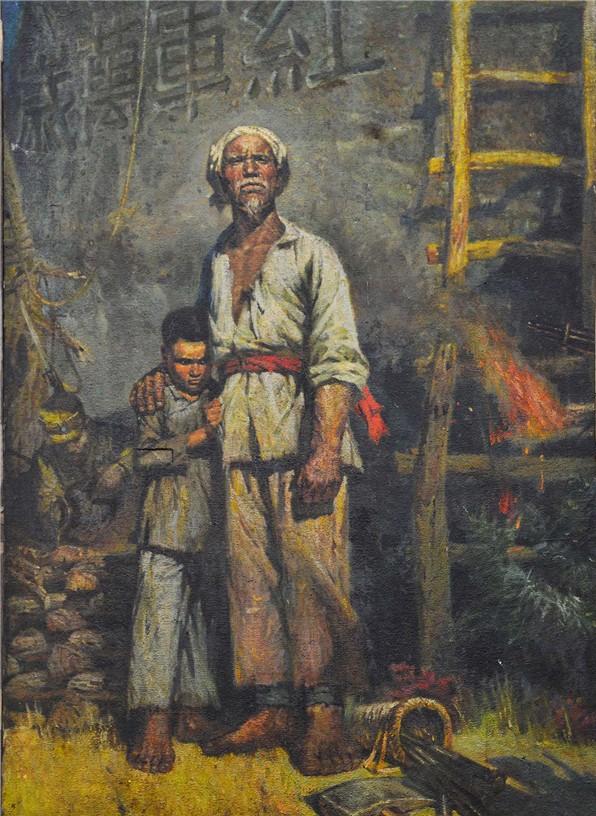

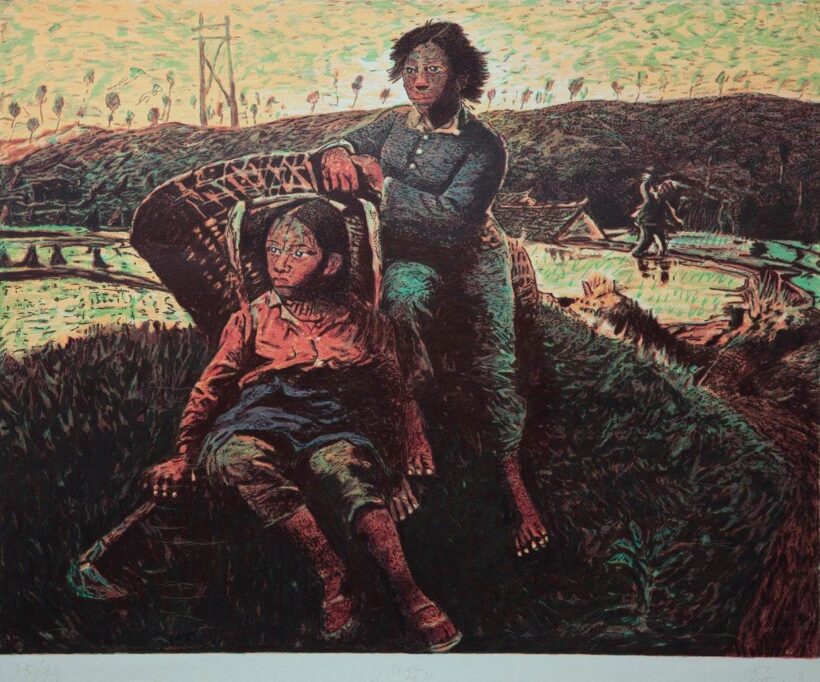

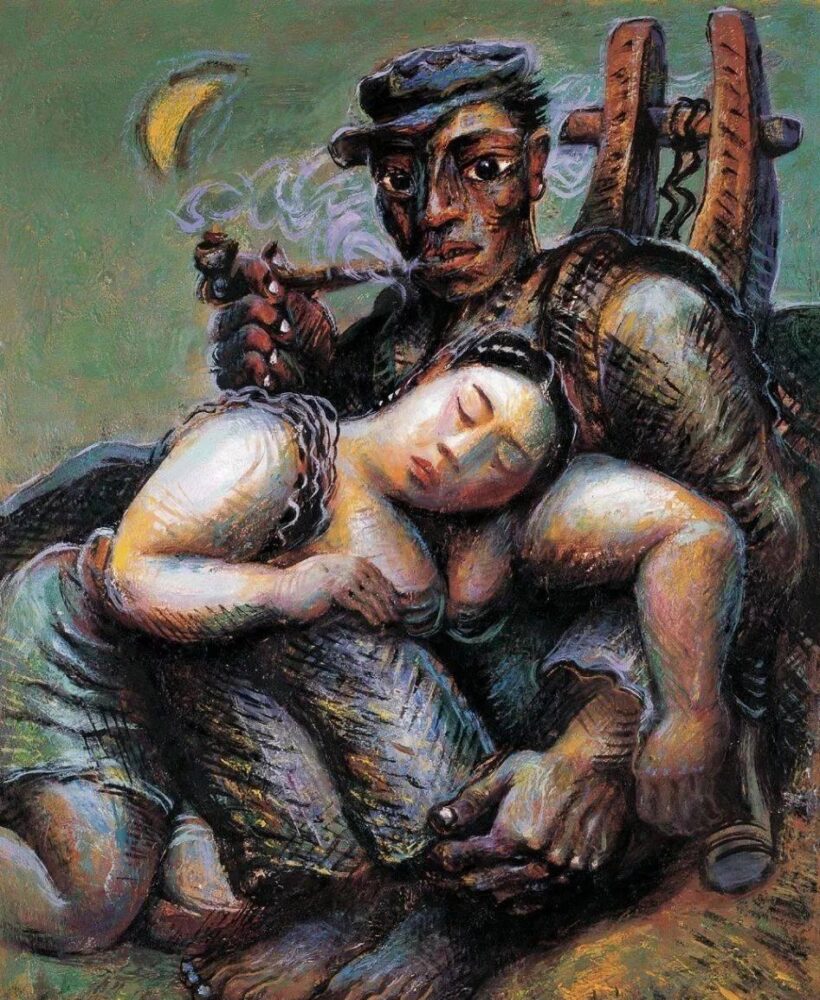

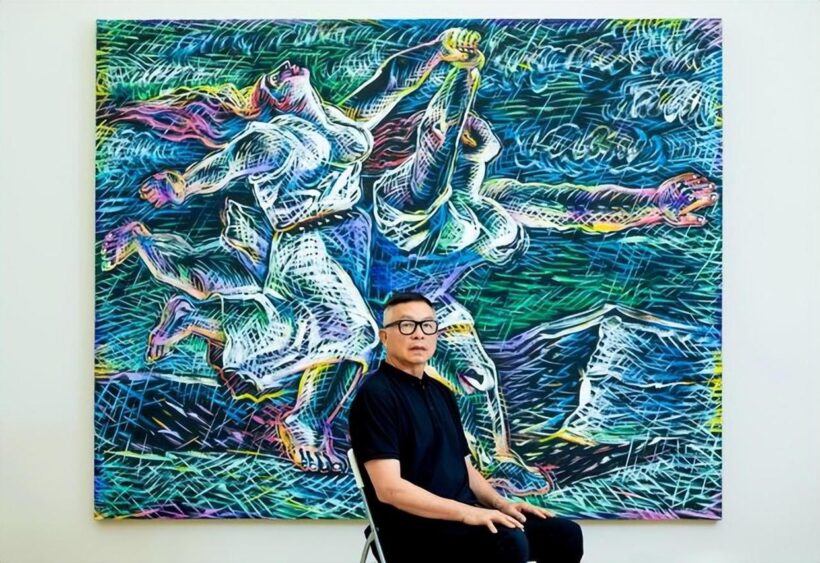

罗中立的艺术探索从未间断,持续向前。1982年,他以”乡土系列”作品参加全国艺术院校创作展览,这些充满生活气息的画作让评论界将他誉为”中国的米勒”,这个称号既是对他艺术成就的肯定,也体现了他作品独特的艺术价值。

1984年,时年39岁的罗中立在获得副教授职称后,毅然选择远赴欧洲深造。在比利时进修的两年时间里,他频繁出入各大艺术展览现场,系统性地观摩分析西方绘画大师的经典作品,深入思考不同流派的艺术表现手法。这段海外学习经历直到1986年方告一段落。

自1994年起,罗中立的个人作品展陆续在世界多个重要艺术城市亮相,包括北京、纽约、伦敦、巴黎等国际大都市,以及台湾地区。其代表性油画创作被海内外多家知名艺术机构永久收藏,如中国国家美术馆、哈佛大学艺术博物馆、新加坡国家美术馆等重要艺术殿堂均有收录其作品。

在艺术创作道路上不断前行的同时,罗中立始终牢记自己作为四川美术学院院长的责任担当。他主政期间大力推动艺术教育革新,带领油画专业实现了跨越式发展。这个专业不仅获评国家级特色专业,其教学团队更是摘得国家级优秀教学团队的桂冠。特别值得一提的是,学院还成功创建了全国高校首个艺术类国家级实验教学示范中心,开创了艺术教育实践的先河。

除了在教育领域倾注心血,罗中立对社会公益事业同样保持着热忱。他多次联合政府部门和艺术界同仁组织慈善拍卖,用艺术作品为抗洪、抗震等救灾行动筹集善款。据不完全统计,这些活动累计募得善款近3000万元。虽然这些善举赢得了社会各界的广泛好评,但罗中立始终保持着谦逊的态度,认为这不过是分内之事。

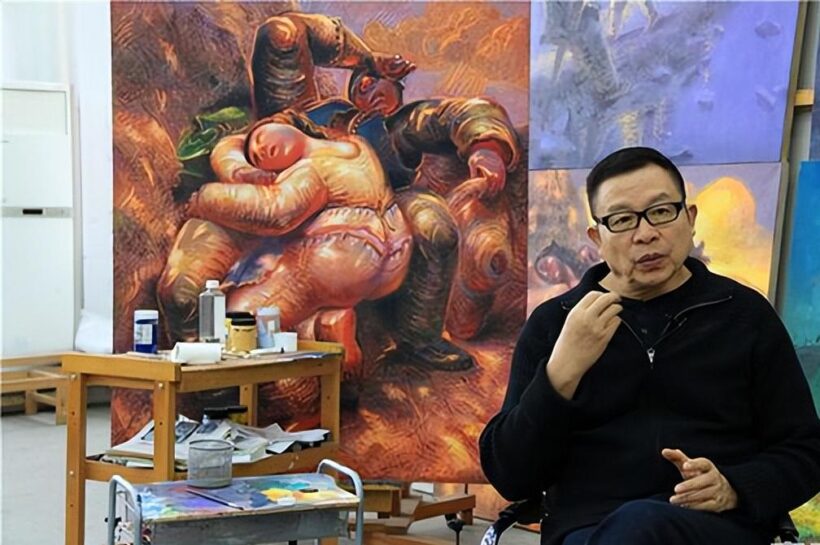

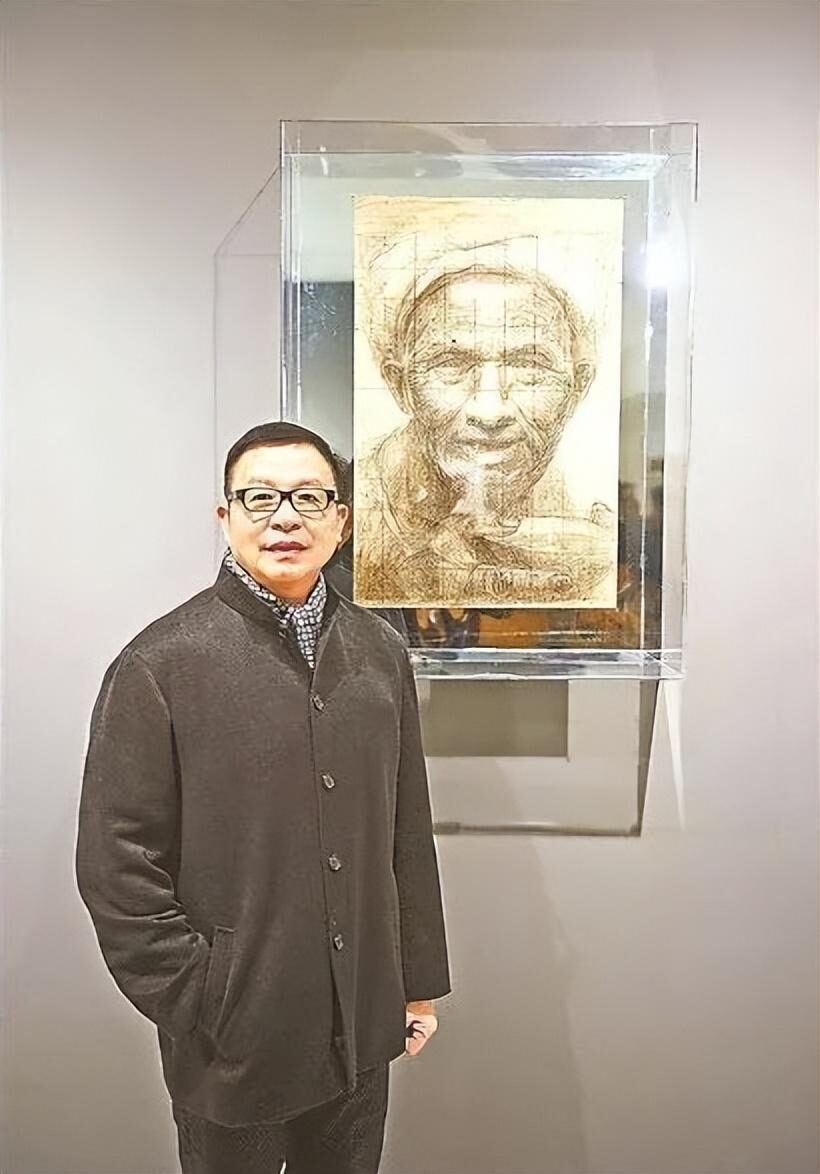

2022年初夏,罗中立在北京推出了”重返起点:罗中立回顾展1965-2022″这一重要展览。作为艺术家创作生涯中规模最大、涵盖最广的个展,展览以经典作品《父亲》为叙事起点,通过这件标志性作品串联起他半个多世纪的艺术探索历程。展览不仅呈现了罗中立艺术风格的演变轨迹,更展现了他对艺术本质的持续思考。

在展览现场,罗中立亲自现身并与新京报记者展开对话。这位已过古稀之年的艺术家不仅详细讲述了经典作品《父亲》背后的创作故事,还动情地回忆了与大巴山地区深厚的情感羁绊。从媒体发布的现场照片中可以清晰看到,这位74岁的老艺术家依然保持着良好的精神状态。

除了持续进行艺术创作外,罗中立目前还肩负着中国当代艺术院院长的重任。在这个重要岗位上,他需要系统性地整理和研究中国当代艺术的发展脉络,推动其在国内外的传播与交流。通过搭建专业的艺术平台,促进中国当代艺术与国际艺术界的深度对话。同时,作为艺术教育的重要推动者,他还致力于培养新一代艺术人才,为中国当代艺术的持续发展注入新的活力。

罗中立的油画作品《父亲》自诞生之日起便引发诸多讨论,从画作的命名到老人耳后别着的那支圆珠笔细节,至今仍是艺术评论界热议的焦点。这种持续性的争议恰恰印证了艺术的魅力所在——就像莎士比亚笔下的哈姆雷特,不同观者总会产生迥异的解读视角。

这位艺术家在创作过程中融入了深厚的个人情感与哲思,尽管外界对作品的解读众说纷纭,但无人能否认这件作品在中国当代美术史上的重要地位。罗中立的艺术之路始于偏远山区的普通农家,经过不懈努力最终执掌四川美术学院。他的人生轨迹印证了”不积跬步无以至千里”的道理,每一个脚印都为后来的艺术成就埋下伏笔。

这位艺术家的执着精神令人钦佩,他身体力行展现的品格更是一笔宝贵的精神财富。正如他常常寄语年轻学子的那句话:唯有发自内心的热爱,才是选择艺术道路的真正理由。(图文源自网络)

有喜欢先生书画作品随喜结缘,可按需定制收藏。免费咨询参谋:18601038119[同微信]。

有喜欢先生书画作品随喜结缘,可按需定制收藏。免费咨询参谋:18601038119[同微信]。

【专业务本·诚信立道·品质唯尚】