古代图籍上,常常会钤盖一枚或数枚藏书印章。这些印章虽小,却蕴含着丰富的藏家信息。随着千余年的发展与演变,藏书印章已融合了文史、伦理、宗教、绘画、书法、雕刻等多种艺术元素,不仅具有实用价值,还兼具史料价值和艺术价值,成为中国独特且源远流长的印章艺术的重要组成部分。

中共中央党校(国家行政学院)图书和文化馆珍藏着丰富的古籍资源,其中所藏古籍上的众多精美藏书印章,不仅揭示了书籍的流传历程和藏家背景,还极具审美价值。接下来,我们将精选其中一些优异的藏书印章,附上详细说明,供读者们一同鉴赏。

首先,我们来了解明代皇家藏书印。

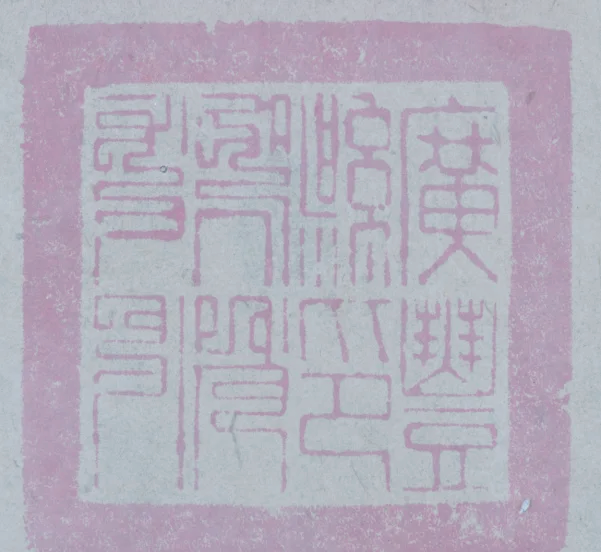

在明代,皇家藏书印以其独特的地位和价值而备受瞩目。这些印章通常由司礼监下辖的经厂负责制作,并钤盖在皇家刻书中,以彰显其尊贵地位。其中,“广运之宝”和“钦文之玺”是较为常见的皇帝玺印。

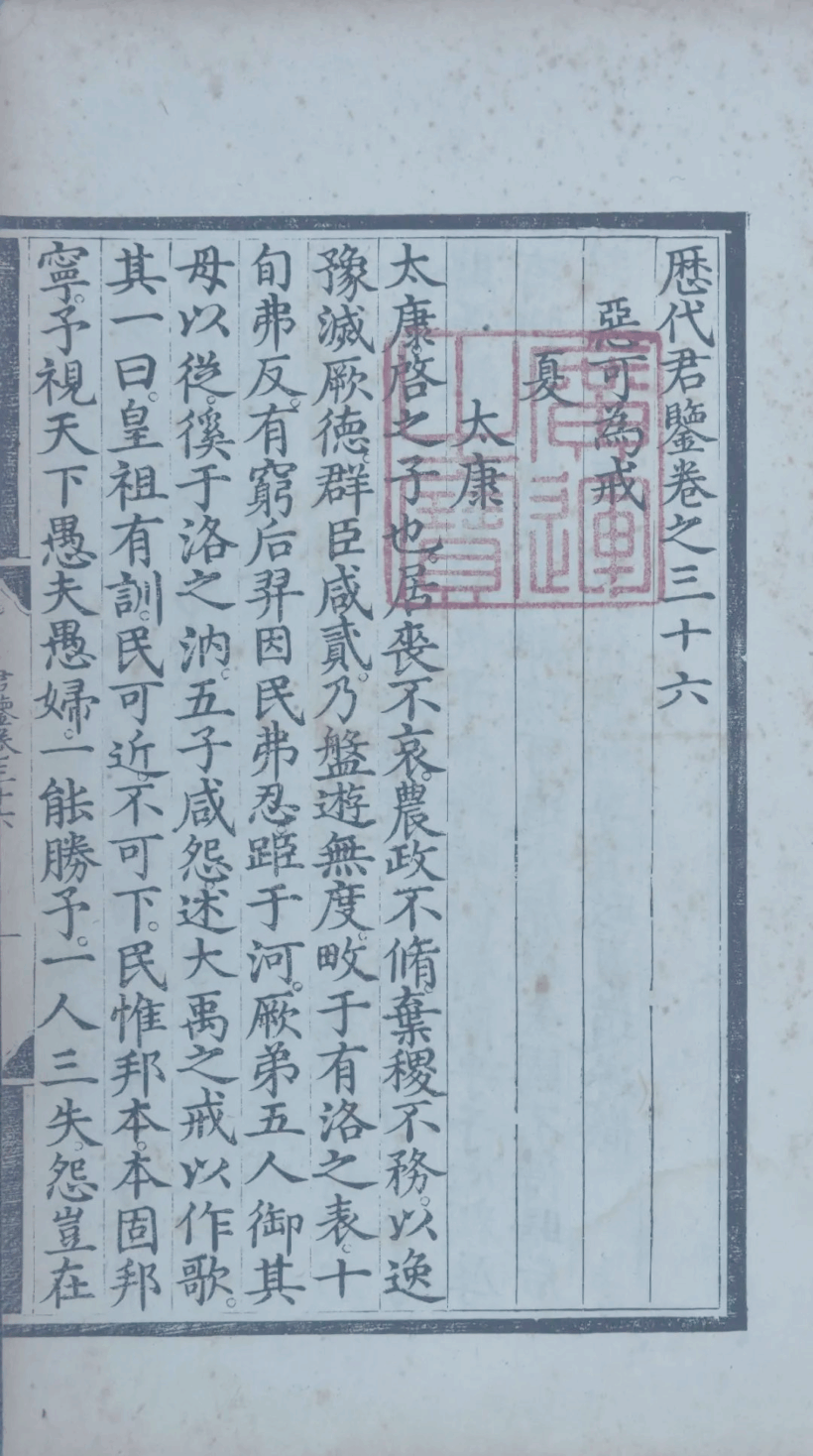

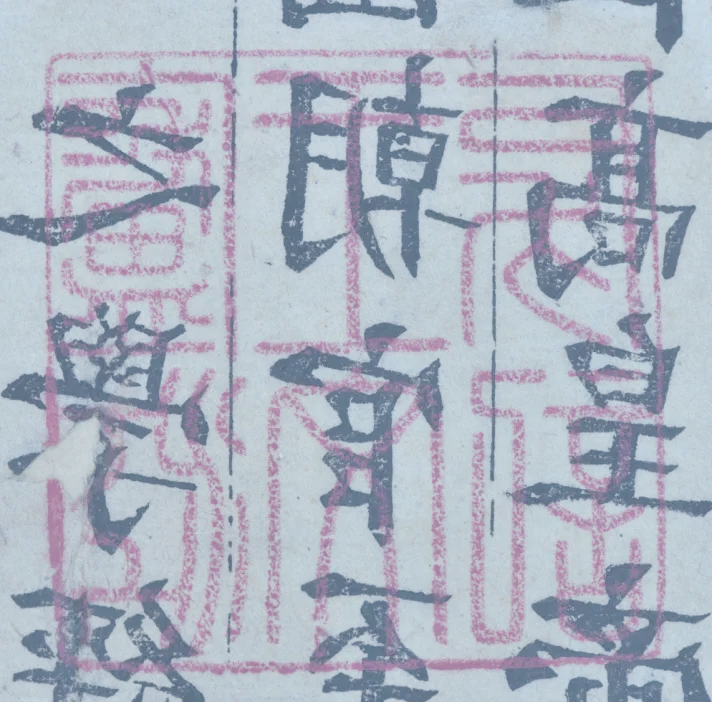

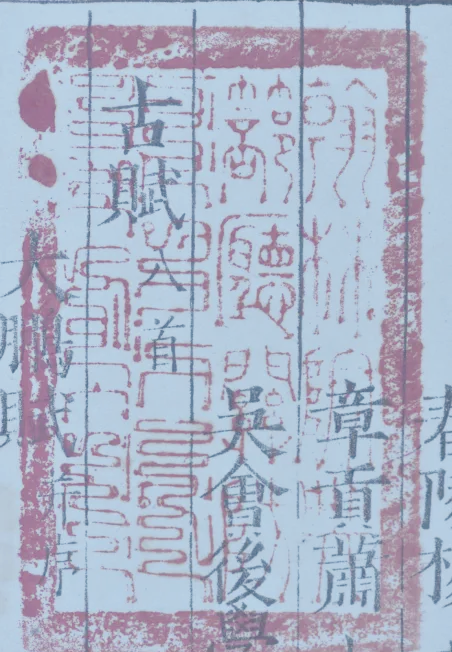

馆藏古籍中,就有一枚珍贵的“广运之宝”朱文大印。这枚印章见于明内府刻本《历代君鉴》和《五伦书》,是皇帝专用的宝玺,采用白石质阳文方印制作,印面尺寸为29.5厘米高、18.5厘米宽。在钤盖时,它通常位于首叶正上方,其宽大的印面和恢宏的气势令人叹为观止。

据明代史料记载,“广运之宝”主要用于赏赐功勋大臣,以示皇恩浩荡。因此,能够钤盖此印的图书都显得格外珍贵。前述两本书均为内府精心刊刻,无论是在选料、雕印还是装帧方面都达到了极高的水准,与玺印的恢宏气象相得益彰,给人以华美的视觉享受。

《历代君鉴》中的“广运之宝”藏书印章

《历代君鉴》是明代内府精心刻印的珍贵典籍,其中钤盖的“广运之宝”藏书印章更是彰显了其独特的价值和地位。这枚印章以其雄浑的气势和精湛的工艺,成为了古籍中的一大亮点,吸引着无数读者和收藏家的目光。

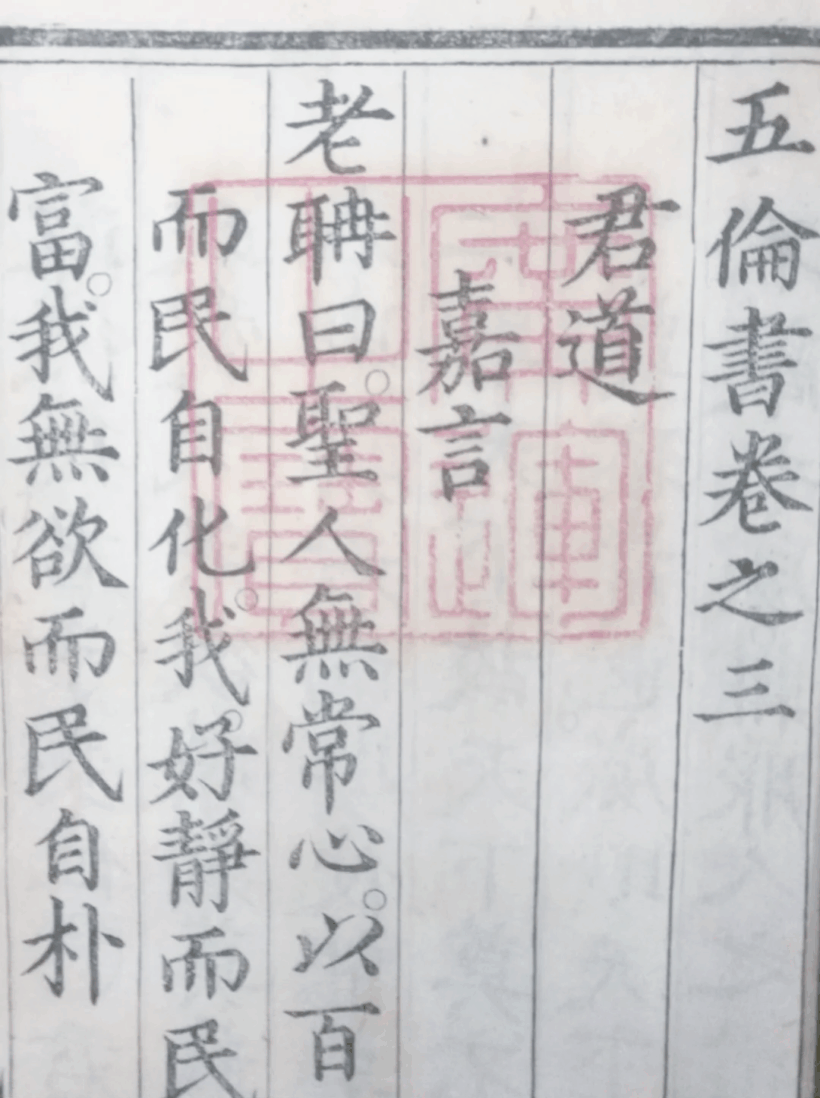

《五伦书》中的“钦文之玺”藏书印章

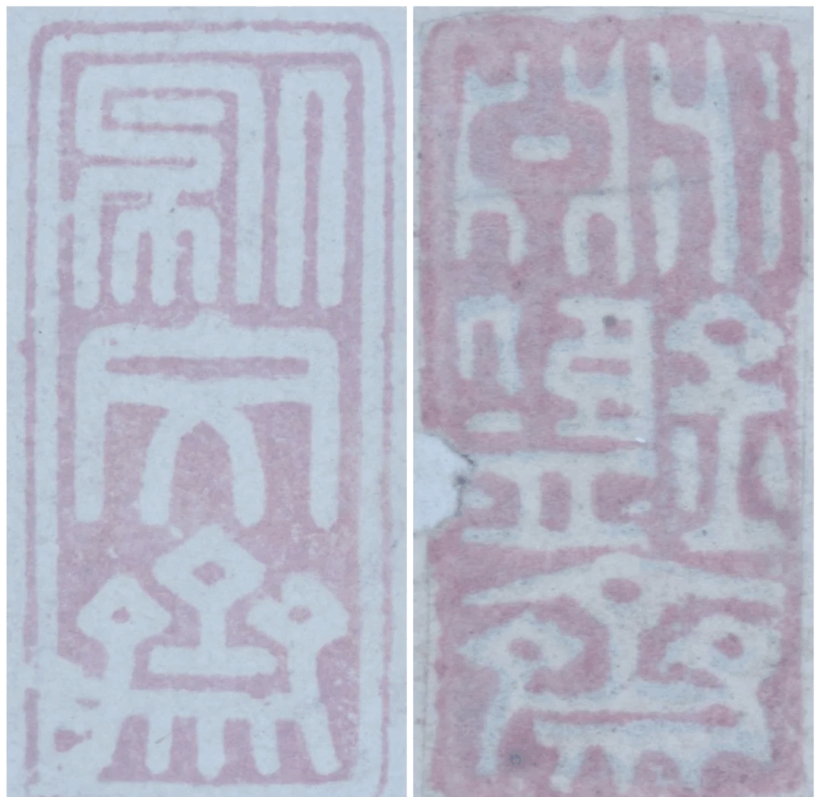

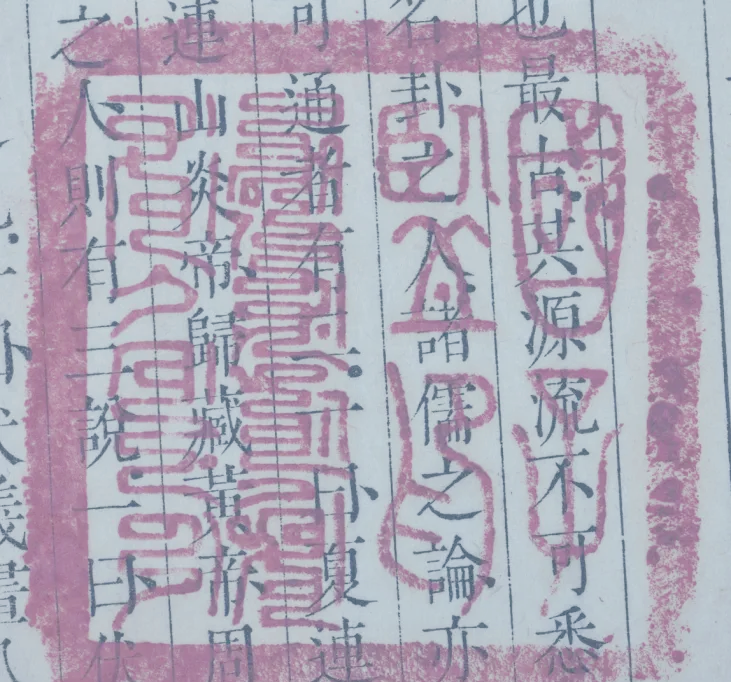

在明内府刻本《五伦书》中,崇祯帝朱由检御撰的序文之后,钤盖着一枚别具特色的藏书印章——“钦文之玺”。这枚印章以阳文方印的形式呈现,印面尺寸为12.5厘米见方,显得庄重而大气。其印文采用双行布局,不仅印面广阔,更显得印文粗犷有力。此外,印章的边框设计也极为宽厚,进一步突显了其尊贵的地位。值得一提的是,《明史·职官志》中曾误将此印章记载为“钦文之宝”,然而实际上,它常被钤盖于儒学类图书上,这无疑体现了统治者对儒学文教的深切重视。

《小学集注》中的藩府藏书印章

除了皇家内府,明代藩府的藏书也是机构藏书中的一大特色。在明代,藩王们虽无实际统治权,却往往热衷于文化事业,尤其是书籍的收藏与校刻。这样的兴趣不仅让他们在士林中扬名,还能避免朝廷的猜忌,可谓一举多得。朝廷也乐于鼓励这种行为,经常向藩王们赐予内府图书,从而进一步推动了明代藩府藏书、刻书的风气。

这些藩府书籍往往来源广泛,既有内府赏赐的宋元善本,也有藩府自身财力雄厚而广搜的善本。因此,明代藩府多以藏书丰富而著称,如山西晋府、陕西秦府、江西益府等。这些珍贵的藏书不仅为后人留下了丰富的文化财富,更在书籍上留下了独特的藩府藏书印章,成为研究明代文化史的重要资料。

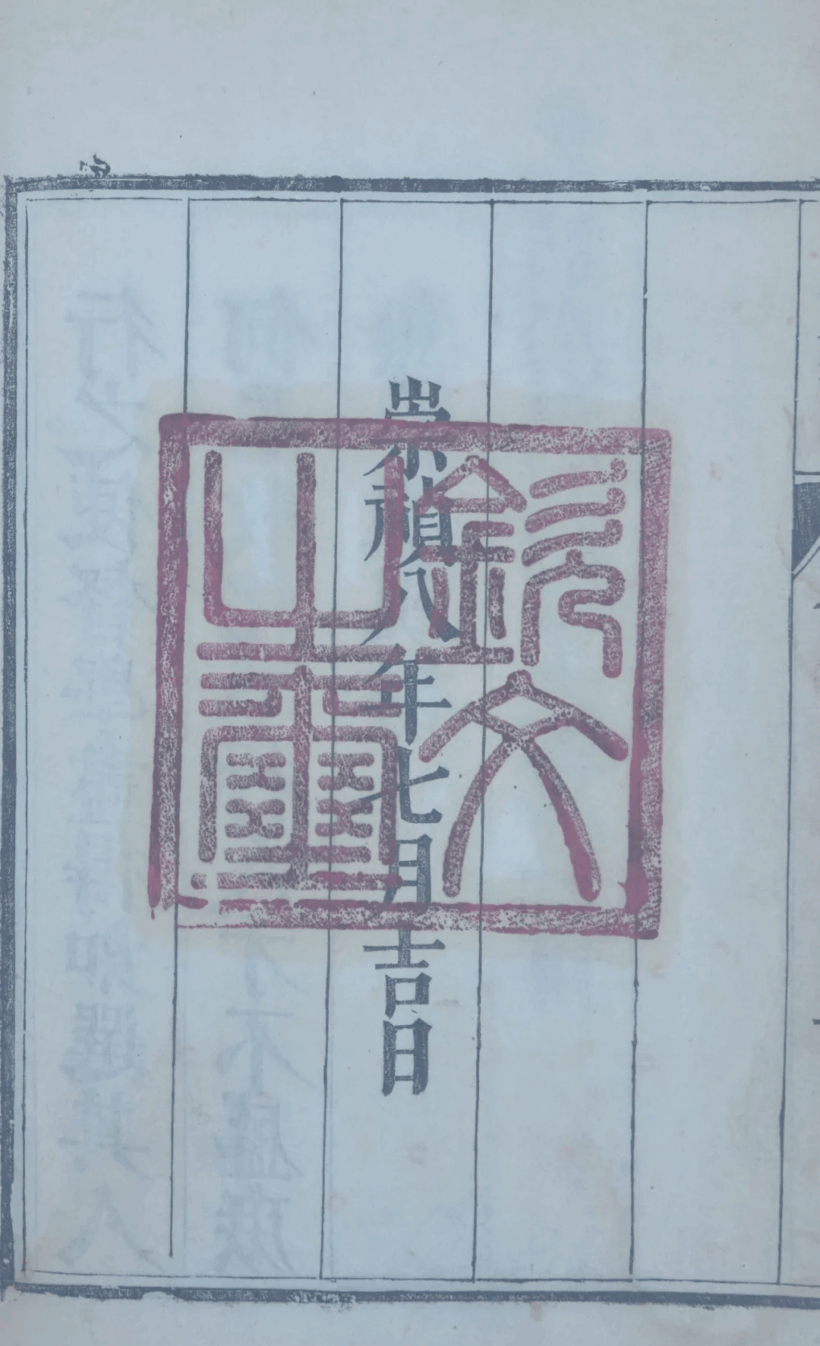

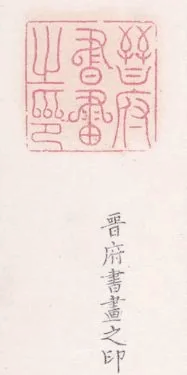

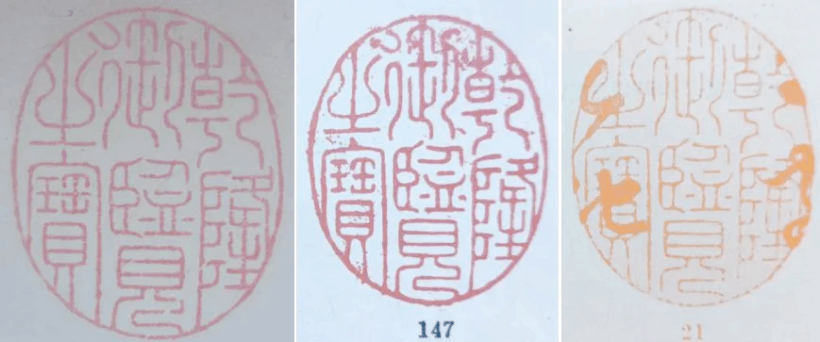

钤印本上的晋府藏书印章

秦府的“秦府宝藏之记”九叠篆朱文方印,展现了明代秦王府的藏书风采。秦王朱樉,作为明太祖的第二子,在诸王中享有“天下第一藩封”的美誉,其地位之尊崇可见一斑。这部南宋刻本,极有可能是秦王从明代内府得到的珍贵赏赐,如今得以在馆藏中展现其独特魅力。

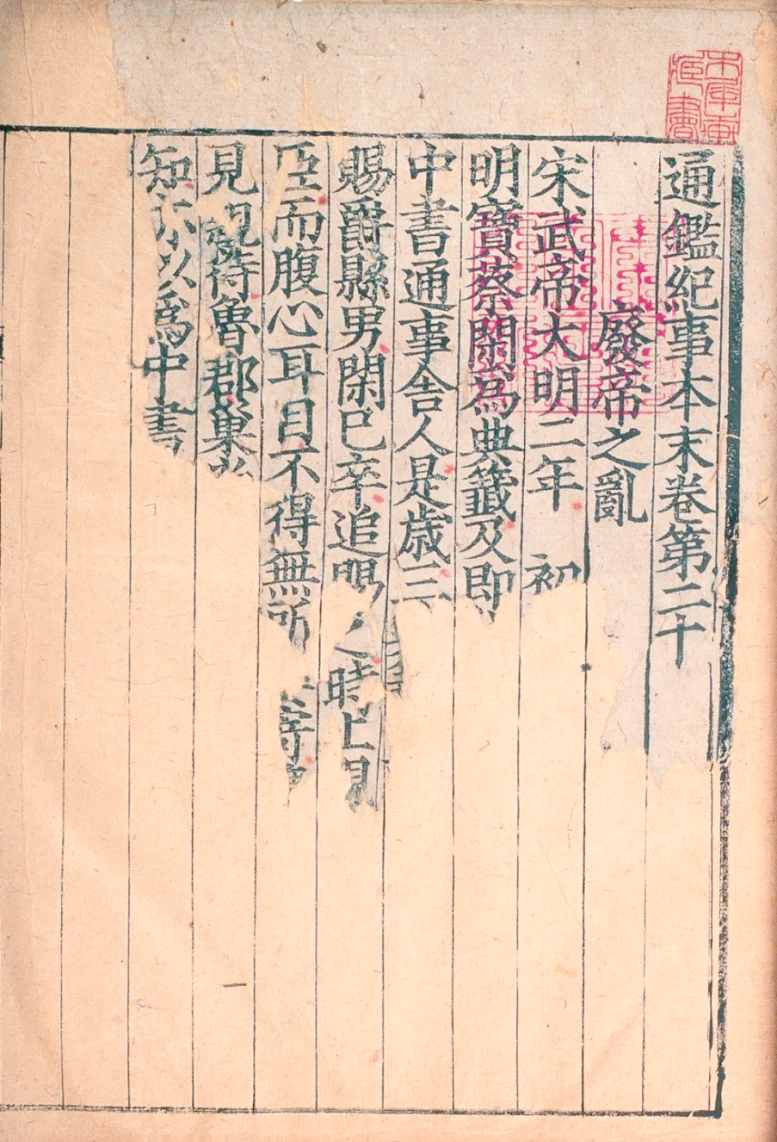

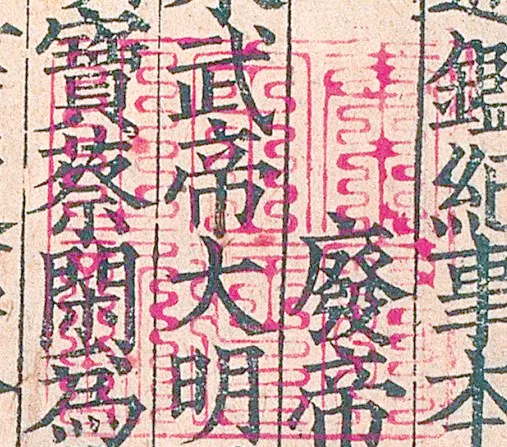

《通鉴纪事本末》宋宝祐五年(1257)刻本

这部南宋宝祐五年(1257年)刻印的《通鉴纪事本末》,以其独特的时代背景和历史价值,在晋府藏书中独树一帜。作为宋代重要的编年体史书,它记录了从周威烈王二十三年到五代后周世宗显德六年的历史变迁,是研究宋代历史的重要参考资料。

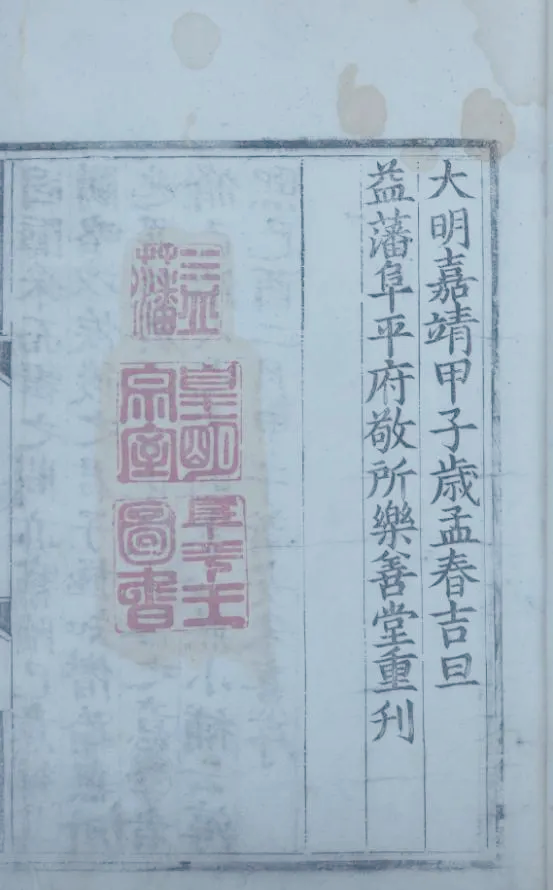

“秦府宝藏之记”细部探寻

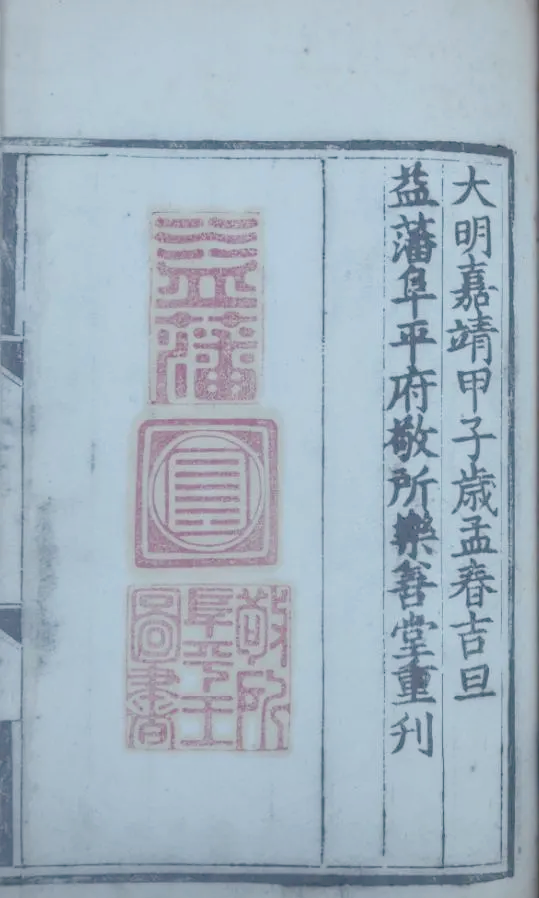

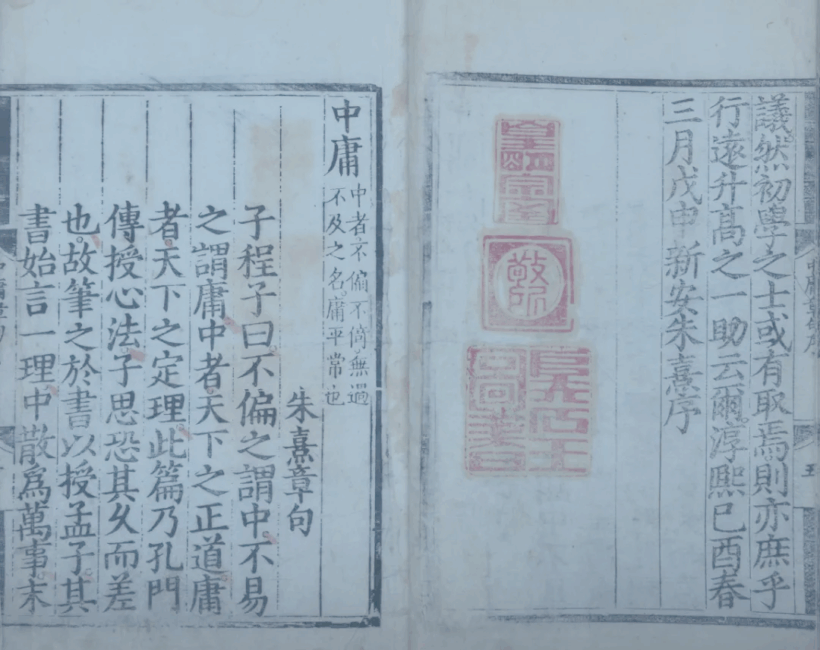

明益藩所刻《四书章句集注》,源自嘉靖四十三年(1564年)的益藩阜平府敬所乐善堂。这一刻本承载着深厚的文化底蕴,与明朝益王家族紧密相连。益藩,即明朝益王的后裔,始封王为明宪宗的第六子朱祐槟,其封地位于江西建昌府(今江西抚州)。在嘉靖四十三年,当时的益王是朱厚炫,他的第四子朱载㙫因循明制,被分封为二字王号的郡王——阜平王。敬所与乐善堂,是朱载㙫的斋室之名,而《四书章句集注》正是在他执政期间所刻印的珍贵图书。因此,这本书被称作益藩刻本,并以其精美的藏书印章钤盖为特色,彰显着其独特的文化价值。

益藩敬所阜平王图书探秘

在嘉靖四十三年,益藩的阜平王朱载㙫,以敬所乐善堂为书房,不仅致力于政治事务,更在此刻印了珍贵的《四书章句集注》。这一举措不仅彰显了其深厚的文化底蕴,更体现了对学问的尊崇。而今,这一时期的图书成为了学术研究的宝贵资料,每一页都蕴含着历史的智慧与文化的精髓。

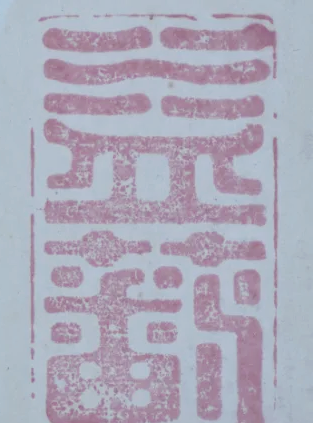

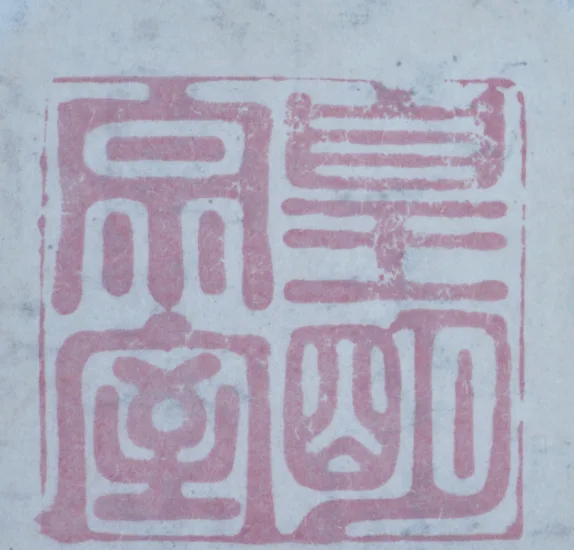

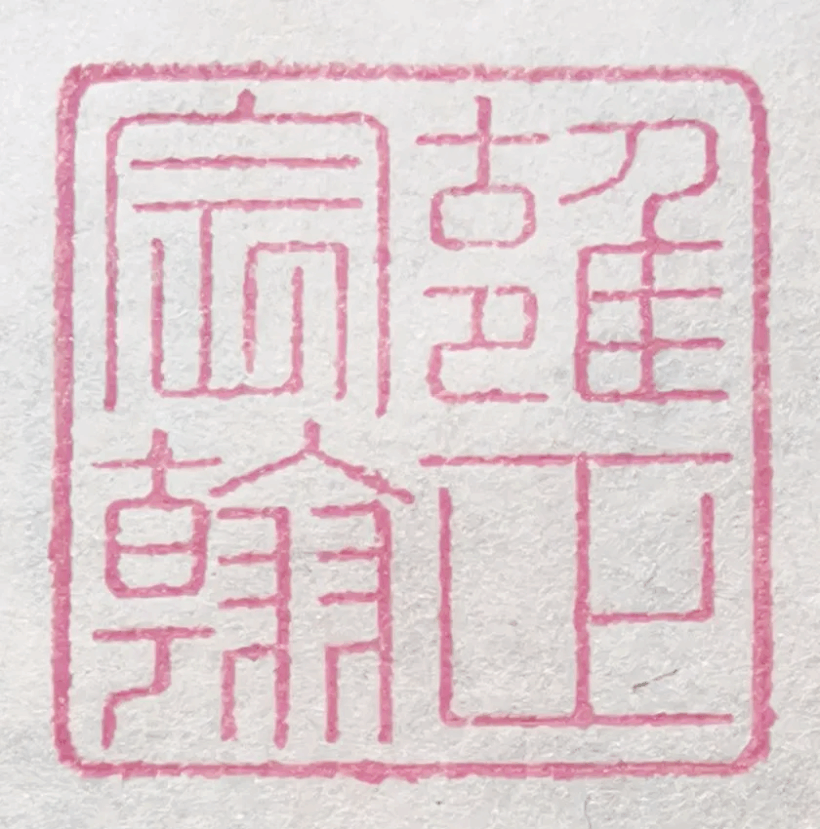

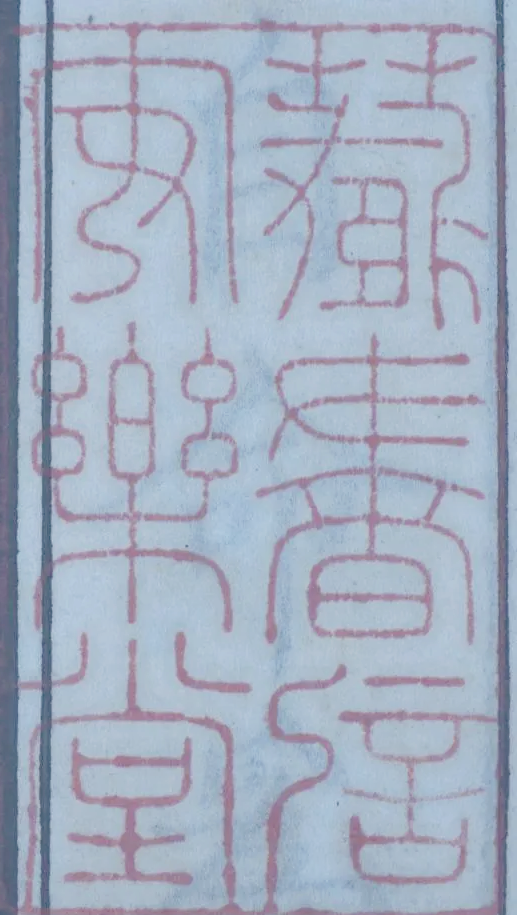

皇明宗室珍藏 阜平王敬所图书

在皇明宗室的珍贵藏书之中,阜平王朱载㙫的敬所乐善堂书房所刻印的图书,无疑是一大亮点。这些图书不仅承载着皇明宗室的文化传承,更体现了阜平王对学问的热爱与尊崇。每一本书、每一页纸,都凝聚着历史的智慧与文化的精髓,为后人留下了宝贵的学术财富。

皇明宗室珍藏 阜平王图书

在皇明宗室的丰富藏书之中,阜平王朱载㙫的图书无疑是一大瑰宝。这些图书不仅见证了皇明宗室的文化繁荣,更彰显了阜平王对知识的渴求与尊重。每一本书都承载着历史的厚重与文化的璀璨,为后世研究者提供了宝贵的学术资源。

“益藩”图书特写

在皇明宗室的众多珍藏中,“益藩”的图书尤为引人注目。这些图书不仅数量众多,而且品种丰富,涵盖了经史子集等多个领域。通过这些图书,我们可以深入了解到皇明宗室的文化底蕴和学术氛围。同时,“益藩”图书的精美装帧和独特内容,也为后人研究明代文化提供了珍贵的实物资料。

“皇明宗室”图书珍藏

在浩如烟海的皇明宗室珍藏中,郑府的图书尤为引人入胜。其中,“庐江王文房记”更是让人眼前一亮。这是明庐江王朱见湳的专属印记,彰显了他对古物和图书的深厚喜爱。朱见湳,作为明宣宗的孙子,郑简王的第十子,成化年间被封为庐江王,定居怀庆府(今河南沁阳)。他广收古物,图书与法帖更是琳琅满目。这些藏书中,不乏善本珍品,装帧考究,上印有“宗藩清暇”与“庐江王文房记”等印记,足见其珍贵与雅趣。

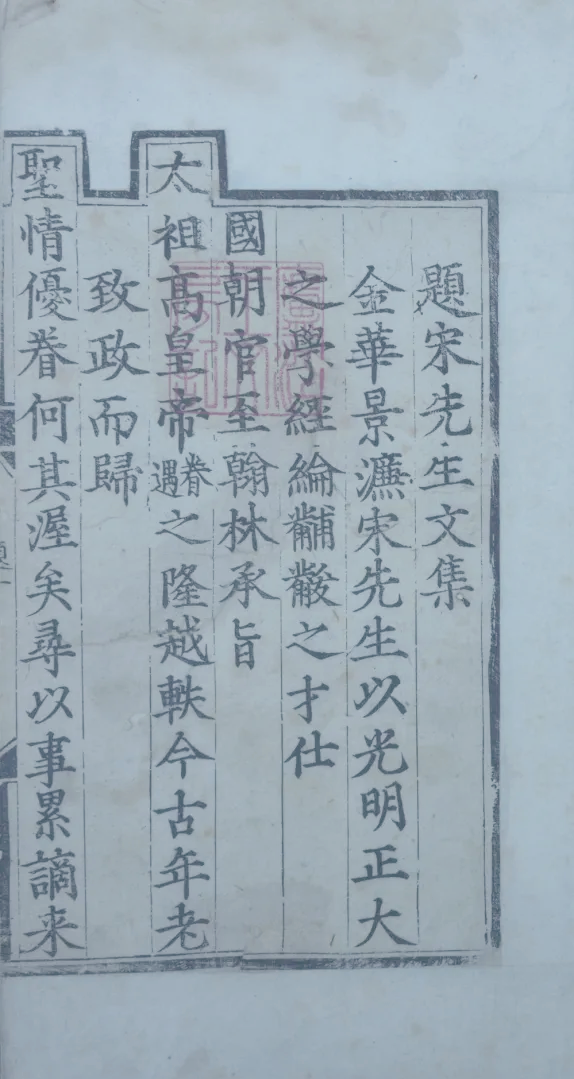

明天顺元年(1457)刻《潜溪先生集》

在皇明宗室的珍藏中,有一部明天顺元年(1457)刻印的《潜溪先生集》显得格外引人注目。这部作品由庐江王朱见湳精心收藏,不仅体现了其对文学的热爱,更彰显了其作为宗室成员的深厚文化底蕴。

印章巧妙运用,直接钤印于字上

在仔细欣赏这部明天顺元年(1457)刻印的《潜溪先生集》时,一个细节引起了笔者的注意:印章的钤盖方式别出心裁,竟然直接覆盖于字上,这一巧妙运用无疑为整部作品增添了几分艺术韵味。

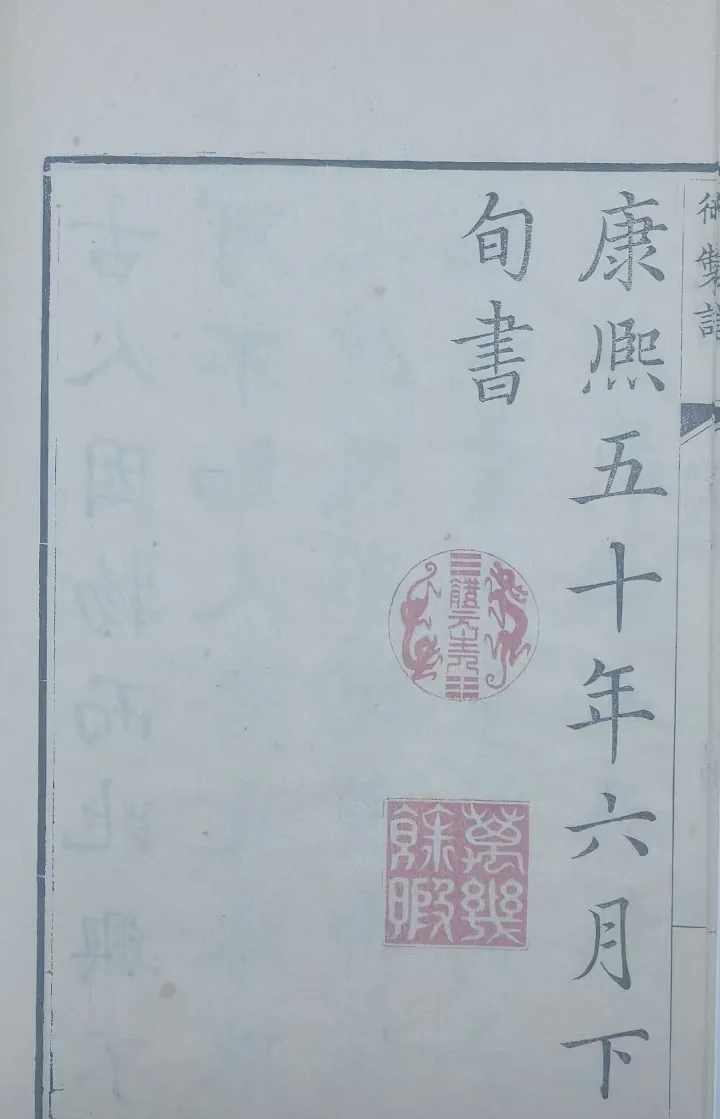

相较明代,清代皇家藏书规模更为宏大,藏书玺印制度亦更为完备。在众多馆藏古籍中,皇帝的藏书印章屡见不鲜,这些印章往往融入年号元素,并常采用套印方式钤盖。此外,王府印章也发挥着规范藏书的作用,其钤盖方式与私人藏书印无异,彰显着严谨的学术态度。

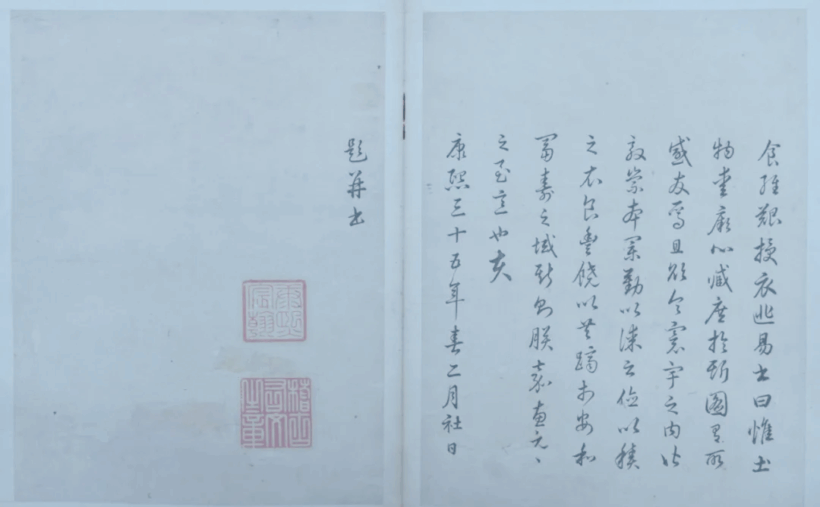

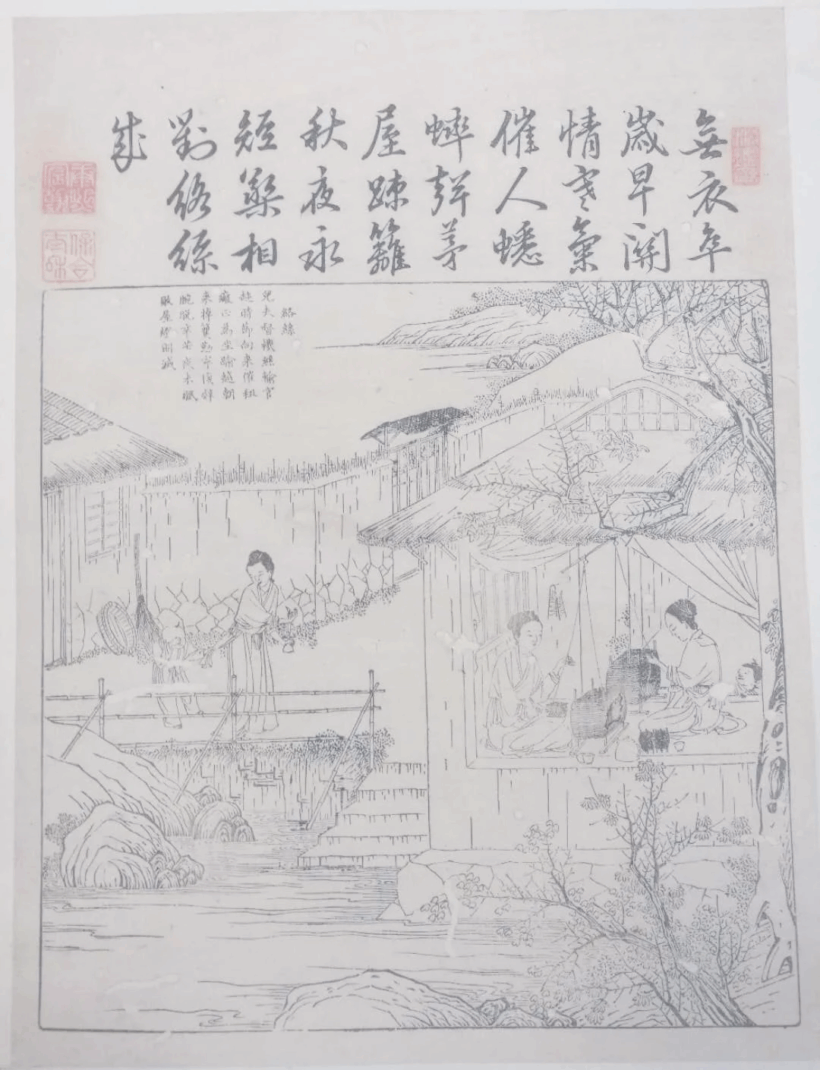

谈及清代皇家藏书印,不得不提康熙帝。在康熙二十八年(1689)南巡时,他接受了江南士子进献的丰富藏书,其中包括经过“宋公重加考订,锓诸梓以传”的《耕织图》。康熙帝命令焦秉贞依据原意绘制耕图和织图各23幅,并在康熙三十五年(1696)于内府刊刻,由此诞生了著名的《御制耕织图》。

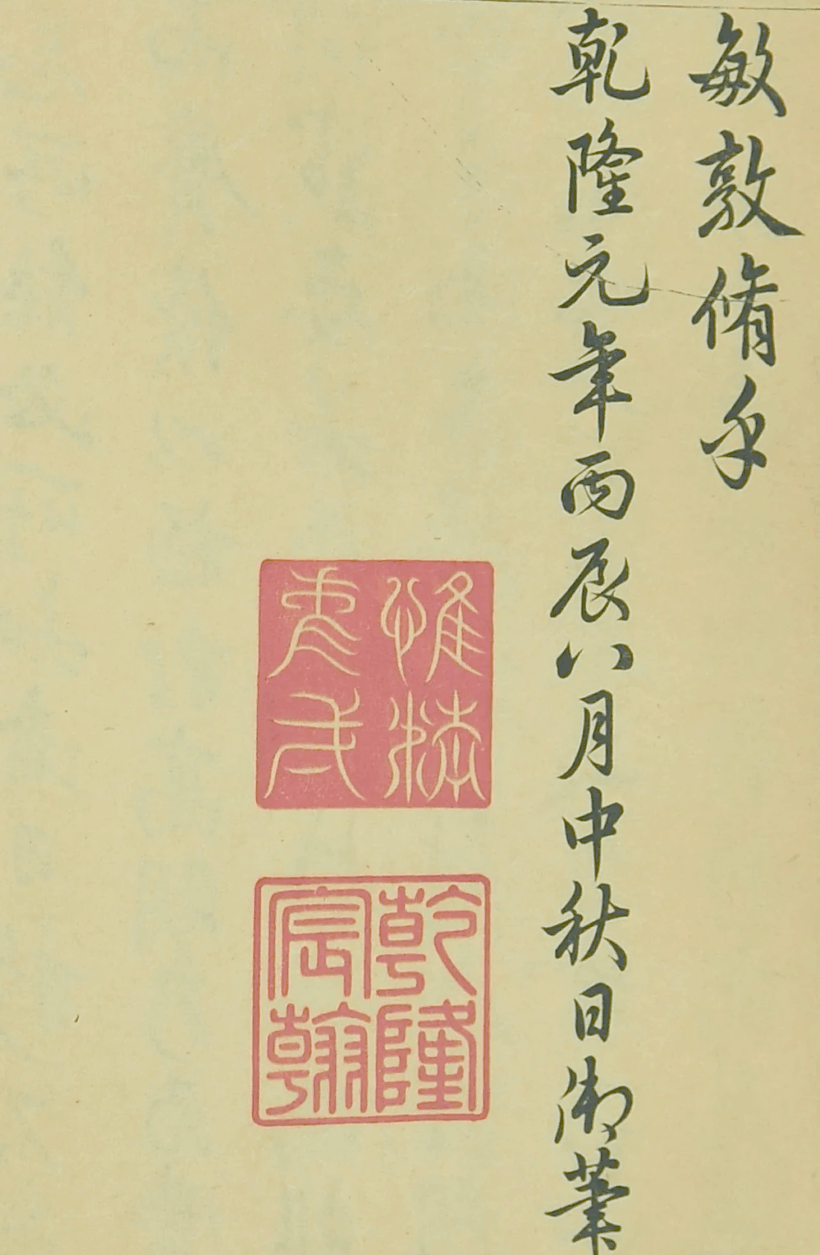

《御制耕织图》以图文并茂的方式展现了农夫织女的辛勤生活,每图均配以康熙帝亲自题写的七言诗,表达了对他们寒苦生活的深切同情。同时,这部作品也钤盖了康熙帝的几枚珍贵印章,如“康熙辰翰”“佩文斋”“渊鉴斋”“保合太和”以及“稽古右文之章”等,这些印章不仅见证了作品的诞生,更为其增添了皇家气派与学术价值。

康熙帝的序言

在《御制耕织图》的创作过程中,康熙帝不仅亲自绘制了耕图和织图,还撰写了序言,表达了他对此次南巡和接受江南士子藏书的重要性的深刻理解。他的序言不仅体现了对农夫织女生活的深切关注,更彰显了皇帝对学术文化的重视。

稽古右文之篇章

在《御制耕织图》的创作中,康熙帝不仅亲自挥毫,更在序言中流露出对古代文化的深厚敬意与推崇。这一篇章,不仅是对农耕与织造生活的细腻描绘,更是对古代文明与学术精神的传承与弘扬。

康熙御笔

在《御制耕织图》的创作过程中,康熙帝不仅亲自撰写序言,更挥毫创作了篇章,展现了他对古代文化的深厚造诣与热爱。这些篇章,如同璀璨的明珠,镶嵌在《御制耕织图》的历史长河中,熠熠生辉。

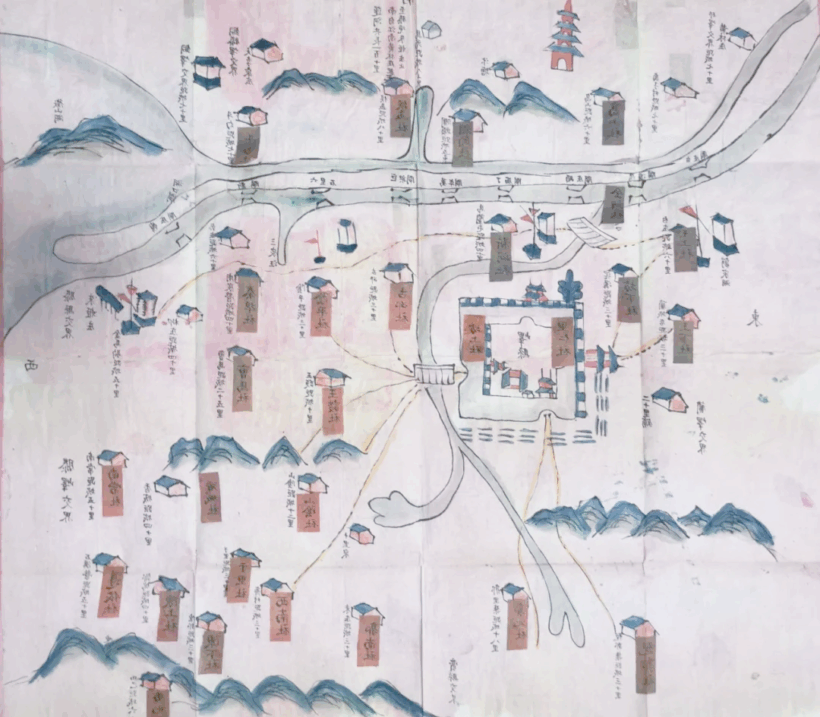

《耕织图》生动描绘江南农耕景象

在《御制耕织图》中,江南的农耕生活被描绘得栩栩如生。从春耕到秋收,每一幅画面都充满了生机与活力,仿佛将读者带入了那个时代的田野之中。这不仅是对古代农业生活的真实写照,更是对江南风光的一种细腻描绘。

《络丝图》展现了将蚕丝巧妙地转绕到丝筒上的场景。

“保合太和”,这一概念源自《易传》,蕴含着深厚的哲学思想。

“渊鉴斋”与“佩文斋”

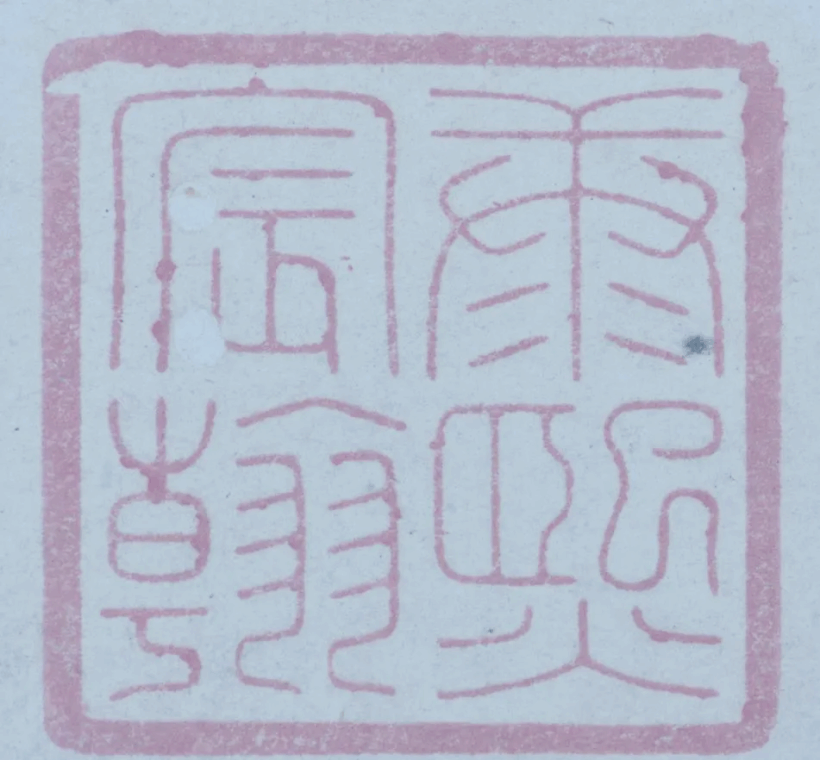

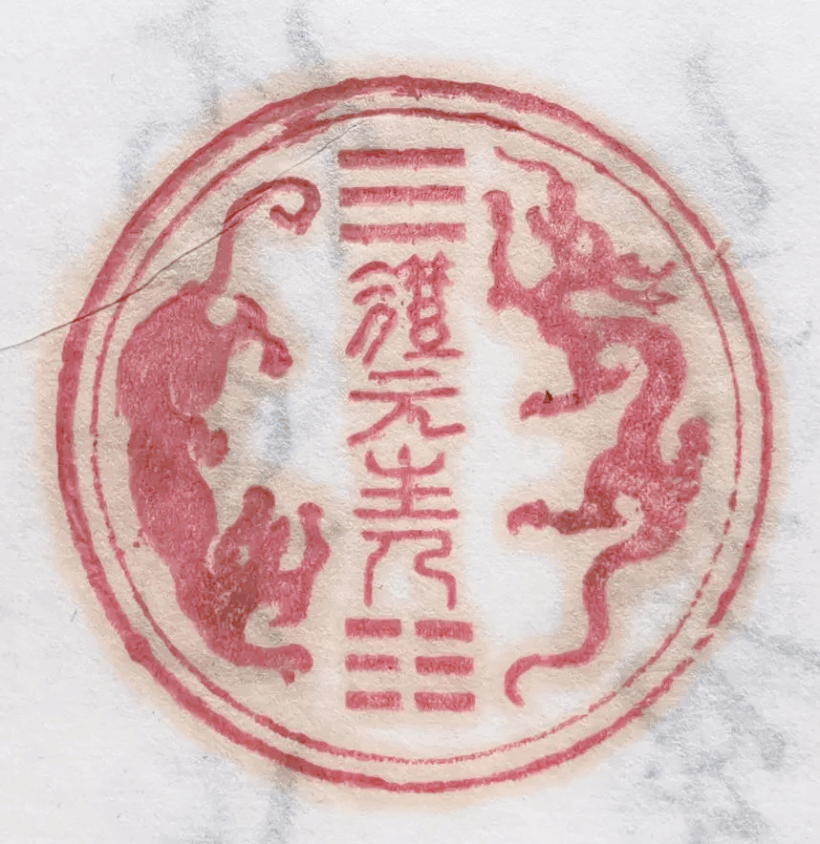

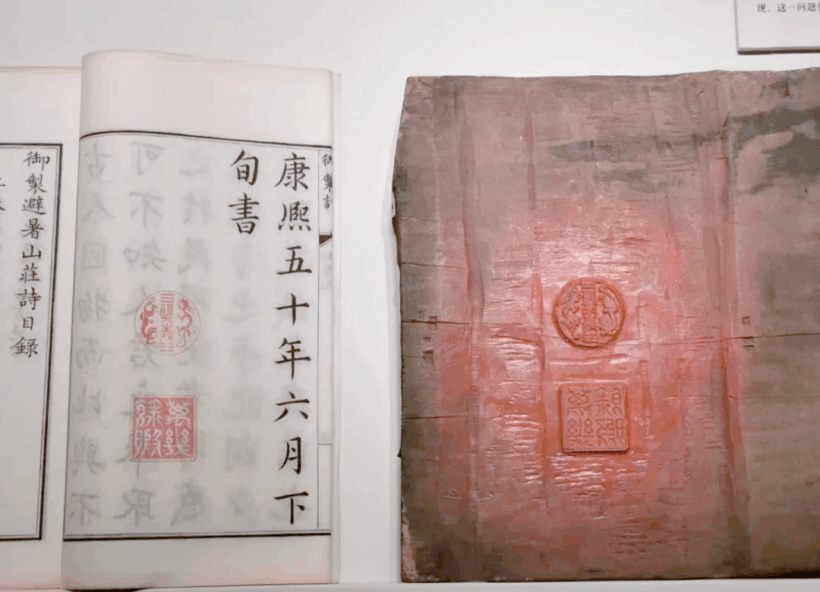

随着明末朱墨套印技术的兴起,清代皇家玺印逐渐偏好使用这种技术。这一技术有效解决了人为钤盖时可能出现的偏差和错误,使得印章的盖印更为精准。在清代内府的刻本中,我们经常能看到帝王御撰的序末,那里往往朱色套印的皇帝印章熠熠生辉,如康熙帝的“体元主人”与“万几余暇”,雍正帝的“雍正宸翰”与“圆明主人”,以及乾隆帝的“惟精惟一”与“乾隆宸翰”等,这些玺印都展现了皇家的尊贵与威严。

康熙帝“体元主人”套印章

随着清代的繁荣,皇家玺印艺术也达到了巅峰。康熙帝的“体元主人”套印章便是这一时期的杰出代表。这枚印章不仅体现了皇家的尊贵地位,更展现了精湛的雕刻技艺与独特的审美价值。其朱色套印使得印章在盖印时更为精准,熠熠生辉,彰显了皇家的威严与荣耀。

御制序文后的康熙帝套印章

在清代的皇家玺印艺术中,康熙帝的“体元主人”套印章无疑是一颗璀璨的明珠。而这枚印章背后,还藏有一段御制序文,更显其非凡价值。这段序文,不仅是对印章精湛工艺的赞誉,更是对康熙帝非凡成就的一种彰显。通过这段序文,我们能够更加深入地了解这枚印章背后的故事与意义。

故宫博物院珍藏的“体元主人”套印章雕版

在故宫博物院的瑰宝之中,有一件展品尤为引人注目,那便是“体元主人”套印章的雕版。这件展品不仅代表着清代皇家玺印艺术的巅峰之作,更承载着一段深邃的历史故事。通过它,我们得以一窥康熙帝的非凡风采,以及那枚印章背后所蕴含的深厚文化底蕴。

“雍正辰翰”套印章

紧随“体元主人”套印章雕版之后,故宫博物院的另一件珍宝同样令人叹为观止。那便是雍正帝所御制的“雍正辰翰”套印章。这件展品不仅展现了雍正帝对艺术的独到见解,更透露出他作为一代帝王的文化素养与审美品味。通过它,我们仿佛能够穿越时空,亲临那个时代的宫廷,感受那份尊贵与典雅。

“圆明主人”套印章

紧接“雍正辰翰”套印章的展品,另一件引人入胜的珍宝也随之亮相。这就是雍正帝所御制的“圆明主人”套印章。它不仅体现了雍正帝在艺术创作上的精湛技艺,更彰显了他作为帝王的文化底蕴与审美追求。透过这件展品,我们仿佛能够触摸到那个时代的宫廷文化,感受那份尊贵与雅致的融合。

套印章“惟精惟一”与“乾隆辰翰”

在明末抄本《四书辨疑录》中,我们发现了一枚别具一格的钤印——“乾隆御览之宝”。这枚印章彰显了乾隆帝在钤印书籍时的严谨态度,他对于版本的挑选极为严格。值得一提的是,“乾隆御览之宝”是世传的“乾隆五玺”之一,通常不单独使用,而是与其他玺印共同发挥作用。然而,在这本抄本中,我们却仅见其单独钤盖于每册卷首,这种形式实属罕见。

为了探究这枚印章的真实性,我们查阅了《明清画家印鉴》和《中国书画家印鉴款识》等书籍中的玺印资料。经过对比,我们发现馆藏抄本所钤盖的印章可能与实际不符,可能是书商为谋取利益而擅自钤盖的伪印。

卷首独见的“乾隆御览之宝”

在明末抄本《四书辨疑录》的每册卷首,我们惊讶地发现了一枚特别的钤印——“乾隆御览之宝”。这枚印章通常与其他玺印共同组成“乾隆五玺”,但在本书中,它却单独出现,这种情形极为罕见。这一发现,不仅揭示了乾隆帝在翻阅书籍时的独特习惯,更引发了我们对这枚印章真实性的深入探究。为了确保其真实性,我们查阅了《明清画家印鉴》和《中国书画家印鉴款识》等权威书籍,但遗憾的是,馆藏抄本所钤盖的印章可能与实际存在差异,这不禁让我们怀疑,这枚珍贵的印章是否为书商为了商业利益而擅自钤盖的伪印。

“乾隆御览之宝”的细致观察

将这枚特别的钤印——“乾隆御览之宝”进行放大欣赏,我们可以更清晰地看到其精致的工艺和独特的韵味。这枚印章在明末抄本《四书辨疑录》的卷首独见,不仅揭示了乾隆帝的阅读习惯,更引发了人们对其真实性的广泛关注。在探究其真实性的过程中,我们查阅了多部权威书籍,尽管如此,由于馆藏抄本所钤盖的印章可能与实际存在差异,我们仍需谨慎对待这枚珍贵的印章,以免被商业利益所驱动的伪印所误导。

对比观察“乾隆御览之宝”的细节,我们发现“覦”字部分尤为引人注目。清代宗室诸王虽“但予嘉名,不加郡国”,却拥有显著的政治地位提升,得以临民治事,甚至在“内襄政本,外领师干”方面扮演重要角色。这得益于他们接受的严格宫廷教育,使得皇室成员普遍具备较高的文化素养。其中,不乏热衷文化、倾心学术之士,他们往往对典籍有着深厚的喜好,致力于藏书事业。怡亲王弘晓便是其中的佼佼者,他不仅建立了庞大的藏书体系,更在乾隆年间为修《四库全书》做出了重要贡献。然而,随着历史的变迁,怡府藏书最终在咸丰年间因政治动荡而散落于民间,这无疑给后人留下了无尽的遗憾。

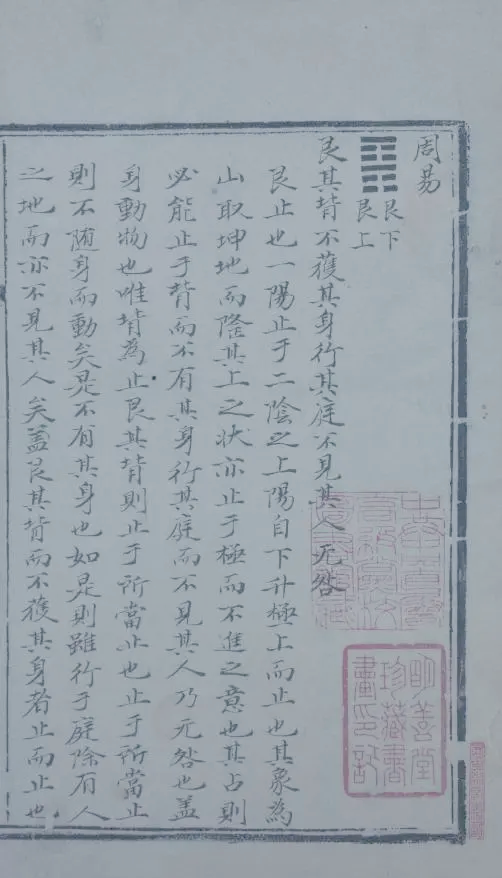

怡亲王府所藏清抄本《周易》

在探讨“乾隆御览之宝”时,我们不得不提及怡亲王府的藏书。其中,清抄本《周易》便是其珍藏之一。这部古籍不仅见证了怡亲王对文化的热爱与投入,更体现了皇室成员在学术上的深厚底蕴。然而,历史的沧桑变迁使得这些珍贵的藏书最终散落于民间,这无疑是对文化遗产的一次重大损失。

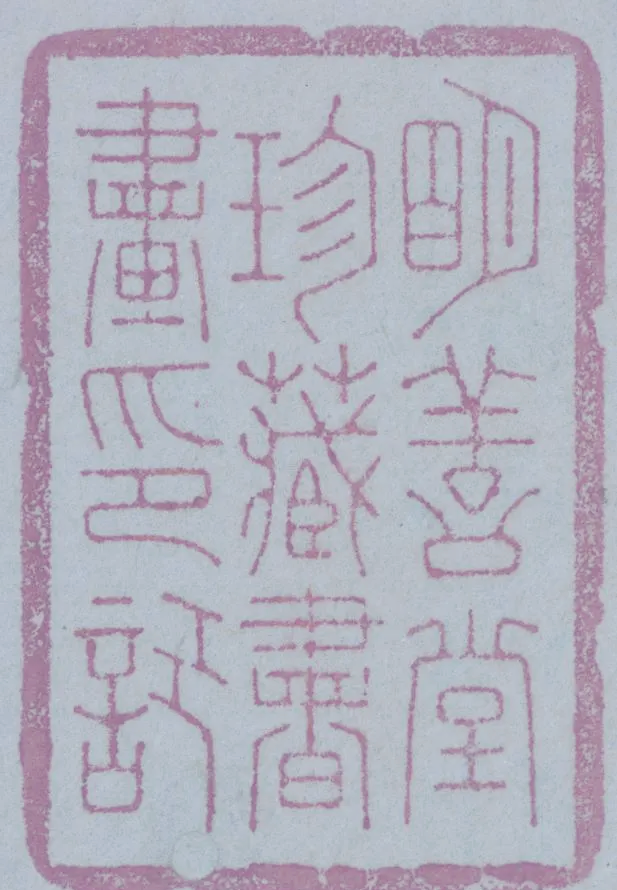

明善堂所藏书画印记

在探讨怡亲王府的藏书之余,我们不妨将目光转向其珍藏的书画印记。明善堂,作为王府的一部分,同样收藏了众多珍贵的书画作品。这些印记不仅承载着历史的痕迹,更见证了皇室对艺术的热爱与珍视。然而,随着时间的推移,这些宝贵的印记也逐渐流失,成为了文化遗产保护中的一大遗憾。

怡府“安乐堂藏书记”印章

爱新觉罗·昭梿,这位才华横溢的第三代礼亲王,字汲修,号檀樽主人、汲修主人,生于1776年,逝于1830年。他热爱诗文与文史,对历史典章了如指掌,且酷爱藏书。其藏书种类繁多,无所不包,然而不幸的是,一场王府火灾让许多珍本散失。昭梿的藏书印章中,“礼府藏书”“檀尊藏本”“礼邸珍玩”“礼邸官书”等印记,都见证了他对藏书的热爱与珍视。

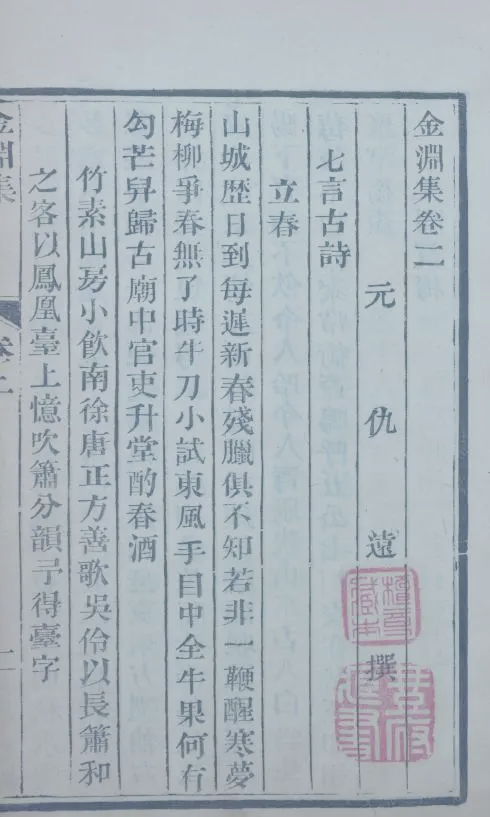

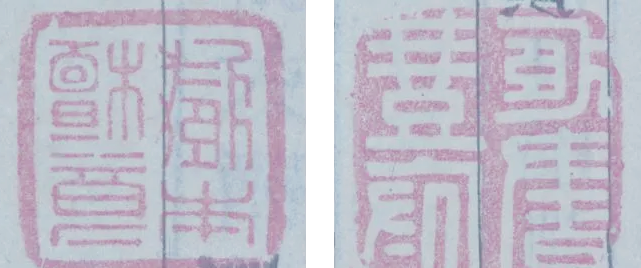

武英殿珍藏本《金渊集》

《金渊集》作为一部珍贵的古籍,被妥善珍藏在武英殿中。这份珍本见证了古代文化的繁荣与传承,同时也体现了人们对历史文化的敬畏与珍视。

“礼(豊)府藏书”与“檀尊藏本”

恭王府,作为清末政治家爱新觉罗·奕訢的府邸,不仅承载着皇室的尊贵与荣耀,更见证了文化的繁荣与传承。奕訢,号乐道堂主人,是洋务运动的重要领导者,道光帝的第六子、咸丰帝的异母弟,被封为恭亲王。在恭王府内,多福轩、乐道堂、正谊书屋、庆宜堂等藏书楼星罗棋布,其中珍藏的宋元名椠多达近百种,彰显了皇室对文化的深厚底蕴与尊重。这些藏书上的印章,如“恭亲王章”“恭邸藏书”“皇六子和硕恭亲王”“恭王府珍藏书画”“正谊书屋珍藏图书”等,不仅见证了奕訢对文化的热爱与珍视,更体现了皇室对文化的传承与发扬。

“恭亲王章”与文化的传承

在恭王府的众多藏书之中,每一本都承载着皇室的尊贵与文化的厚重。其中,“恭亲王章”这一印章,犹如一位历史的见证者,静静地躺在每一页书页之上,诉说着皇室对文化的珍视与传承。奕訢,作为清末政治家和洋务运动的重要领导者,对文化的热爱与尊重深入骨髓。他的这一印章,不仅是对自己藏书的一种标记,更是对文化传承的一种承诺。每一本书,都寄托着他对文化的深厚情感与期望,希望这些珍贵的藏书能够得以长久保存,并传承给后人。

正谊书屋珍藏图书

官书印章,作为官府藏书的独特标识,承载着皇家的尊严与文化的厚重。在清代,这些印章通常采用满汉合文设计,满文置于左侧,汉文则位于右侧,字形工整。中央藏书机构,如翰林院和国子监,其藏书往往钤盖着如“翰林院印”或“国子监印”等满汉文朱文方印,彰显着皇家的权威与文化的传承。而地方官府所藏书籍,则多以地方官印为标识,体现出鲜明的行政区划特色。

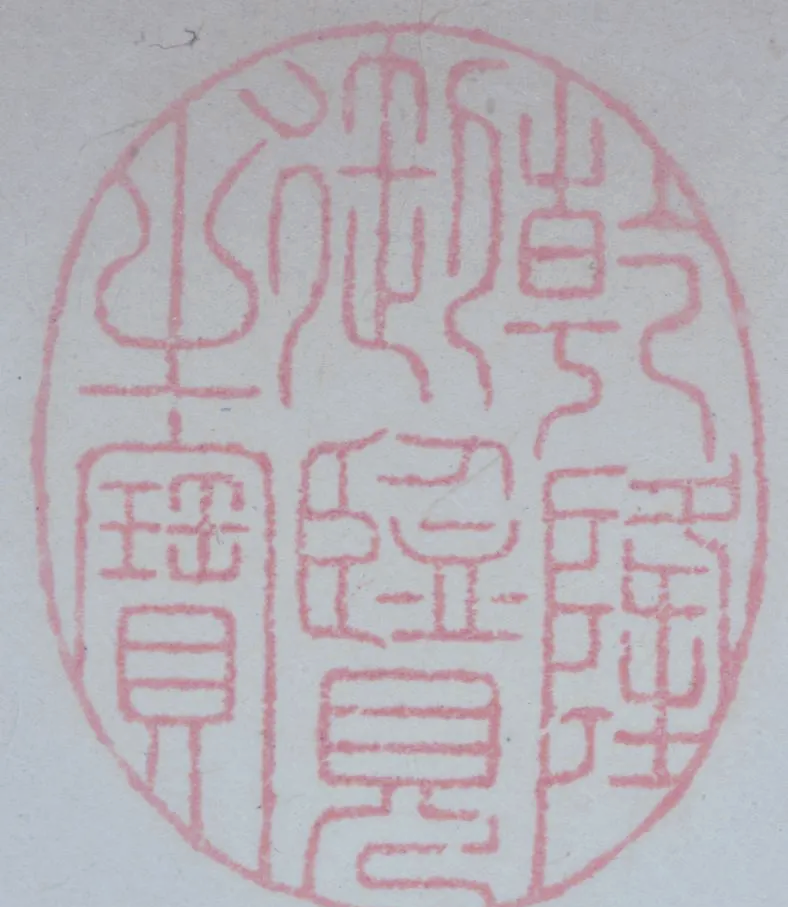

在清代中央藏书机构的官书印章中,满汉合文印章最为常见,初期甚至还出现过满蒙汉三种文字的合文印章,可见皇家对文化的包容与尊重。馆藏善本中,有几部乾隆年间编修四库全书时的底本,就钤盖着“翰林院典簿厅关防”的满汉文朱文方印。这款印章长9.8厘米,宽6.2厘米,字体瘦劲有力,见证了皇家对文化的珍视与传承。

典簿厅,作为翰林院中掌管图书的机构,其在《四库全书》开馆之初就负责进呈本的钤印工作。起初,进呈本上钤押的都是“翰林院典簿厅关防”印,位置较为随意。后来,为了规范进呈本的钤印工作,皇家重新制定了钤印制度,规定在进呈本的首页正中上方钤盖“翰林院印”满汉文关防作为标志,而不再使用典簿厅的印章。这一制度变革,不仅体现了皇家对文化传承的重视,也进一步规范了官书印章的使用方式。

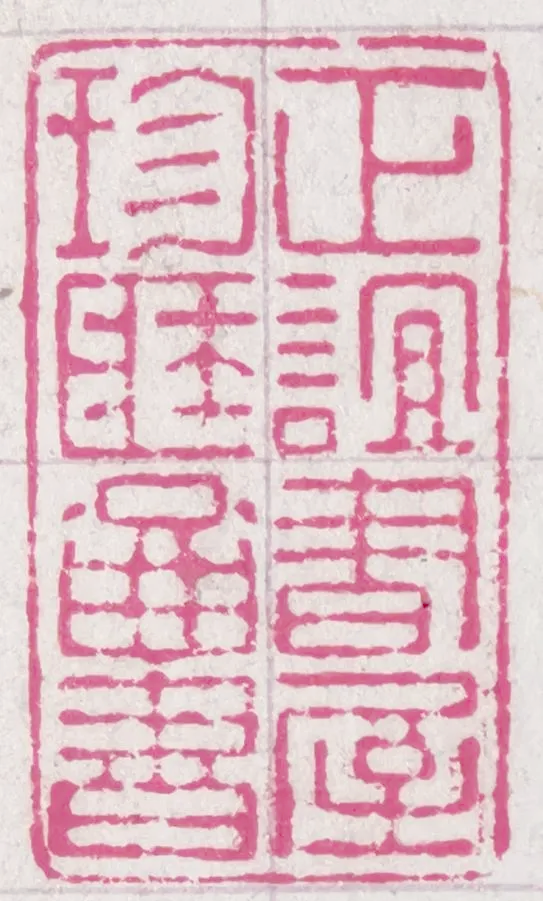

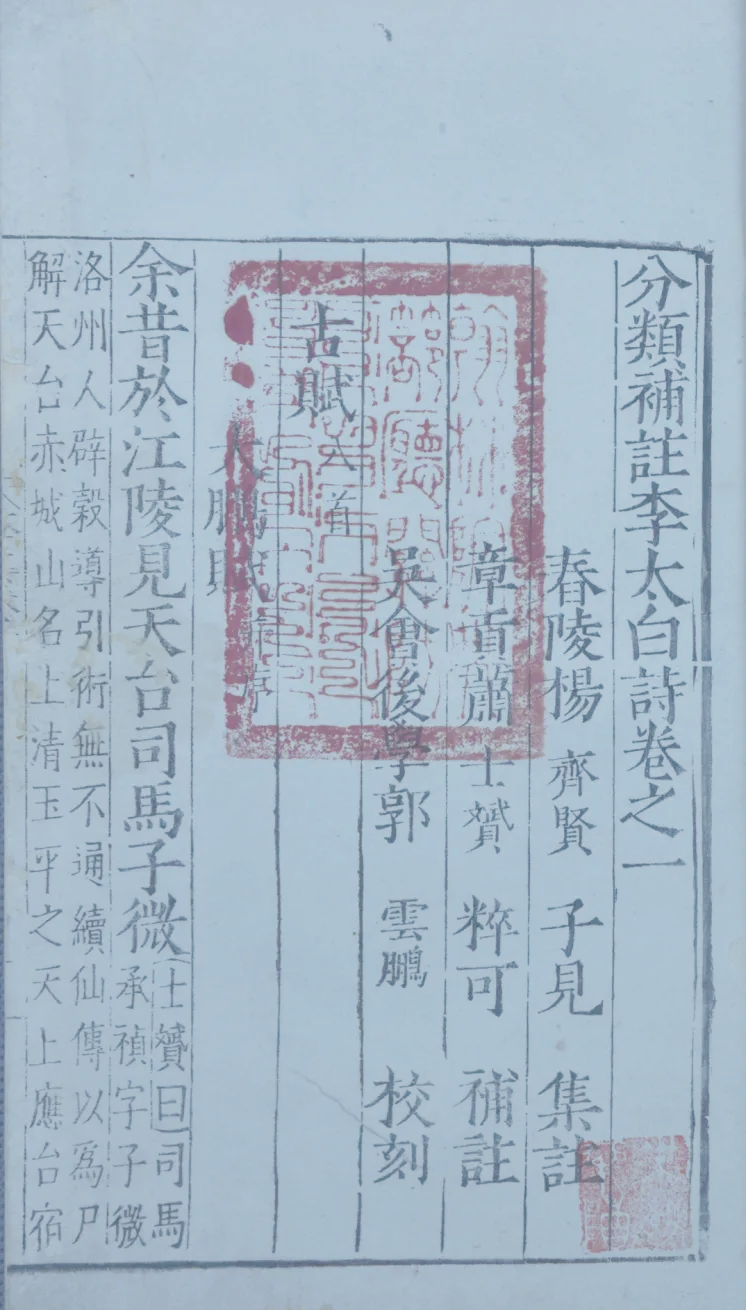

四库底本《分类补注李太白诗》

在众多珍贵的馆藏善本中,我们特别展示了这部四库底本《分类补注李太白诗》。这部著作由清代著名学者编纂,以其深厚的学术价值和独特的文化地位,成为了官书印章的珍藏对象。其上钤盖的“翰林院典簿厅关防”满汉文朱文方印,更是见证了皇家对文化的珍视与传承。这款印章,长9.8厘米,宽6.2厘米,字体瘦劲有力,与这部四库底本相得益彰,共同展现了清代文化的瑰丽与厚重。

满汉合文“翰林院典簿厅关防”

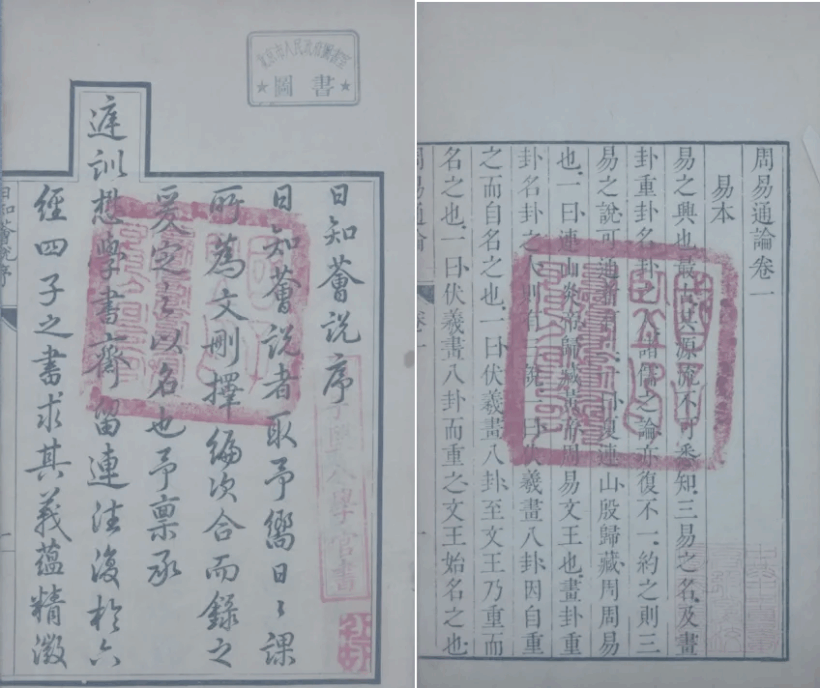

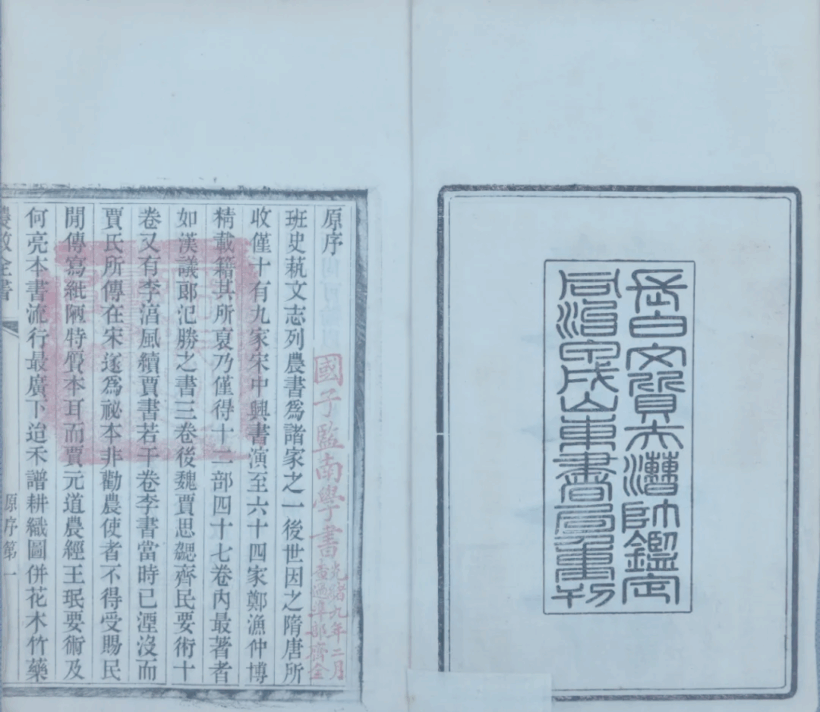

国子监,作为朝廷的教育重地和刻书中心,其公用藏书极为丰富。在此,众多知名学者将他们的著述赠入典籍厅,进一步丰富了国子监的藏书。其中,清乾隆元年(1736)刻本《日知荟说》以及清康熙年间(1662-1722)李氏教忠堂刻本《周易通论》等珍贵典籍,均于首页盖有“国子监印”满汉文大印,这些均为清代国子监的旧藏珍品。

钤印于典籍之首的国子监大印

在国子监的众多珍藏中,每一部典籍的首页都钤盖着一枚庄重的国子监大印。这枚大印,以满汉合文的形式呈现,既彰显了朝廷的威严,也见证了国子监作为皇家学府的历史底蕴。

满汉合文“国子监印”

在国子监的珍贵馆藏中,不少典籍的首页不仅钤有国子监大印,还附有“国子监南学书/光绪九年二月查过准部齐全”的木记。这一木记揭示了这些书籍原本归属于国子监南学(亦称南监)的管理。随着光绪初年南学监生数量的锐减,南学实际上已停办,其图书则被清点并移交至国子监。因此,这些书中的木记很可能是清点时所钤盖的。

“国子监南学书”的朱文木记,不仅揭示了这些书籍的历史渊源,更见证了国子监南学的变迁。而在清光绪三十三年(1907年)的载泽等人奏折中,还出现了清末的“度支部印”满汉文印章,尽管它并非专门用于藏书,但这一印章的存在,无疑反映了清末新政在印章文化上的深刻烙印,值得细细品味。

度支部,这一财政机构的前身是户部,其在清光绪年间经历了改组。地方官府的藏书印,作为表明所有权的重要标志,多数情况下会钤盖在书中,这体现了明显的行政区划特色。这些印章不仅证明了书籍的归属,更反映了当时社会的政治和文化状况。此外,一些官员还喜欢将个人任所的官印钤盖在私人藏书上,以此作为纪念,这种做法在古籍钤印中并不罕见。

以清光绪二十年(1894年)为例,上海同文书局石印本《钦定古今图书集成》的首叶就钤盖了“江南江西总督关防”的印章。这枚印章左侧满文、右侧汉文皆以篆体书写,中间则是蒙古文。自清顺治四年(1647年)置江南江西河南三省总督以来,其驻地曾多次变迁,但“江南江西总督关防”的大印却一直被沿用至清末。这枚官印的铸造背景与当时的历史事件紧密相关,它不仅见证了江南江西总督的权力和地位,更体现了清初对蒙古诸部的笼络以及对皇太后的尊崇。

关防,这一源自明代的制度,意在强调严密防范,最初仅颁给督抚道等临时任命的官员。其形状为长方形,以此区别于常规的方形官印。随着后世督抚道员由临时派遣逐渐转变为常设职位,这种长方形的关防制度得以保留并沿用至今。

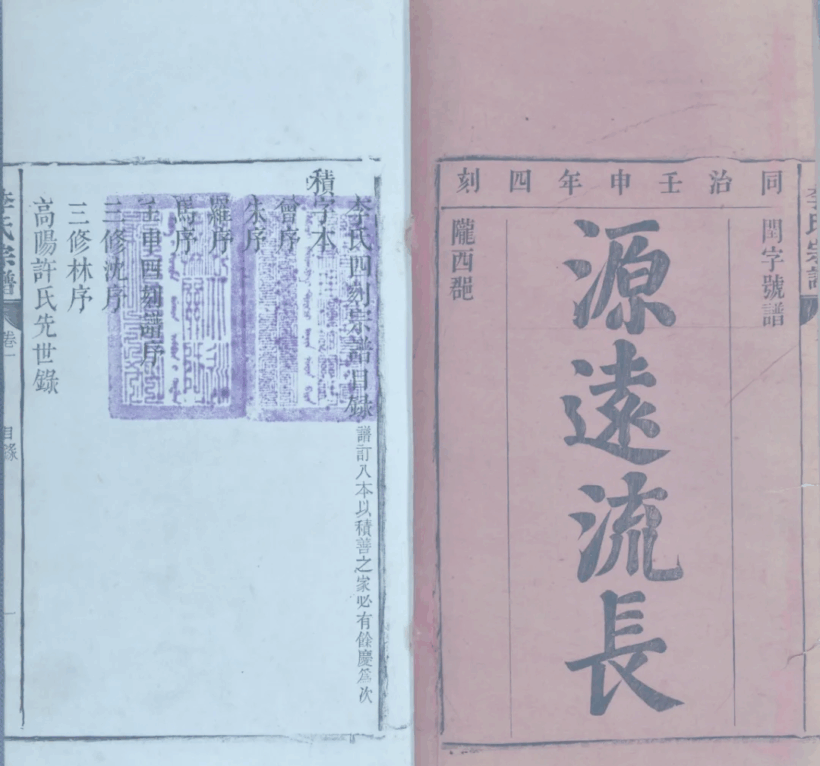

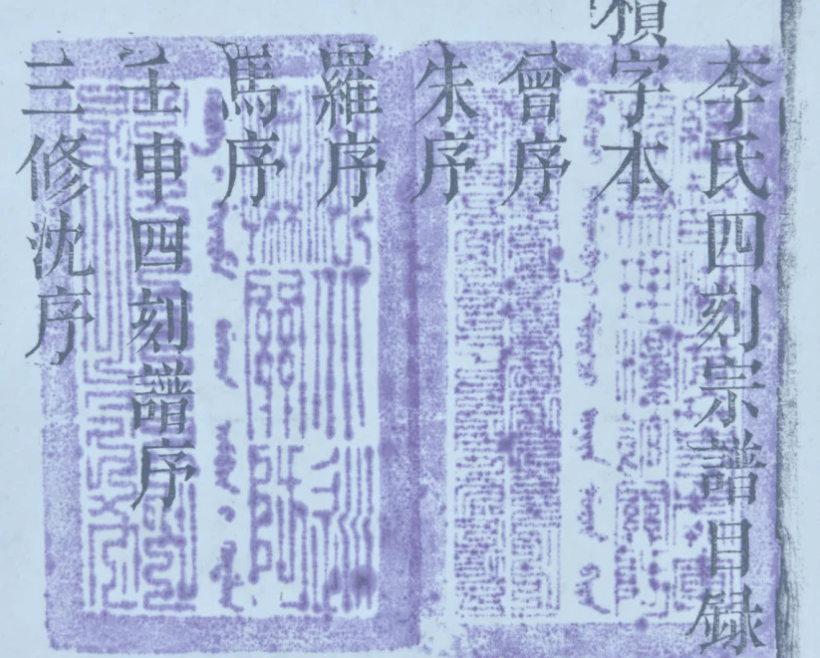

进入清代,督抚等重臣所使用的关防大印,通常采用偏暗的燕脂水色,即我们常说的紫花大印。例如,馆藏的清同治十一年(1872年)木活字本《合肥李氏宗谱》,该宗谱记录了李鸿章家族的历史。其中,我们能看到“湖北巡抚关防”以及“总督湖广等处军务兼理粮饷关防”的满蒙汉合文紫红色印章。同治十三年(1874年)九月,李鸿章的兄长李瀚章担任湖广总督并兼任湖北巡抚,因此,这些印章极有可能是他在任期内亲自钤盖的。

宗谱内封及首叶

古代印色多样,包括朱色、墨色、蓝色、青绿等,每种颜色都承载着特定的时代意义。例如,墨印起源于早期印章,唐代集贤院藏书时常用墨印,它是将墨水调入印面后印在纸上,但后世逐渐被其他印色所取代。随着宋元时期的到来,人们开始使用油调朱砂,逐渐演变为如今的印泥。在古代,藏书家在居丧期间使用代表喜庆的朱红色并不适宜,因此会选择用墨印代替,这种做法被称为“丁忧印”。另一方面,蓝色印章则是在明清两代国丧期间使用的特殊印色,也就是在帝、后身份的皇室成员崩逝后的百日之内,官印及私人用印都必须改为蓝色。虽然蓝色印章在后世民间也有使用,但一般仅限于国丧或家丧时。此外,闲章中偶尔也会见到蓝色印章,但并不常见。

左图展示的是“湖北巡抚关防”,而右图则呈现了“总督湖广等处军务兼理粮饷关防”。这两枚官印均以满蒙汉合文铸成,推测为清初所铸,且一直被后世沿用。接下来,我们将一同探寻学政官印的奥秘。

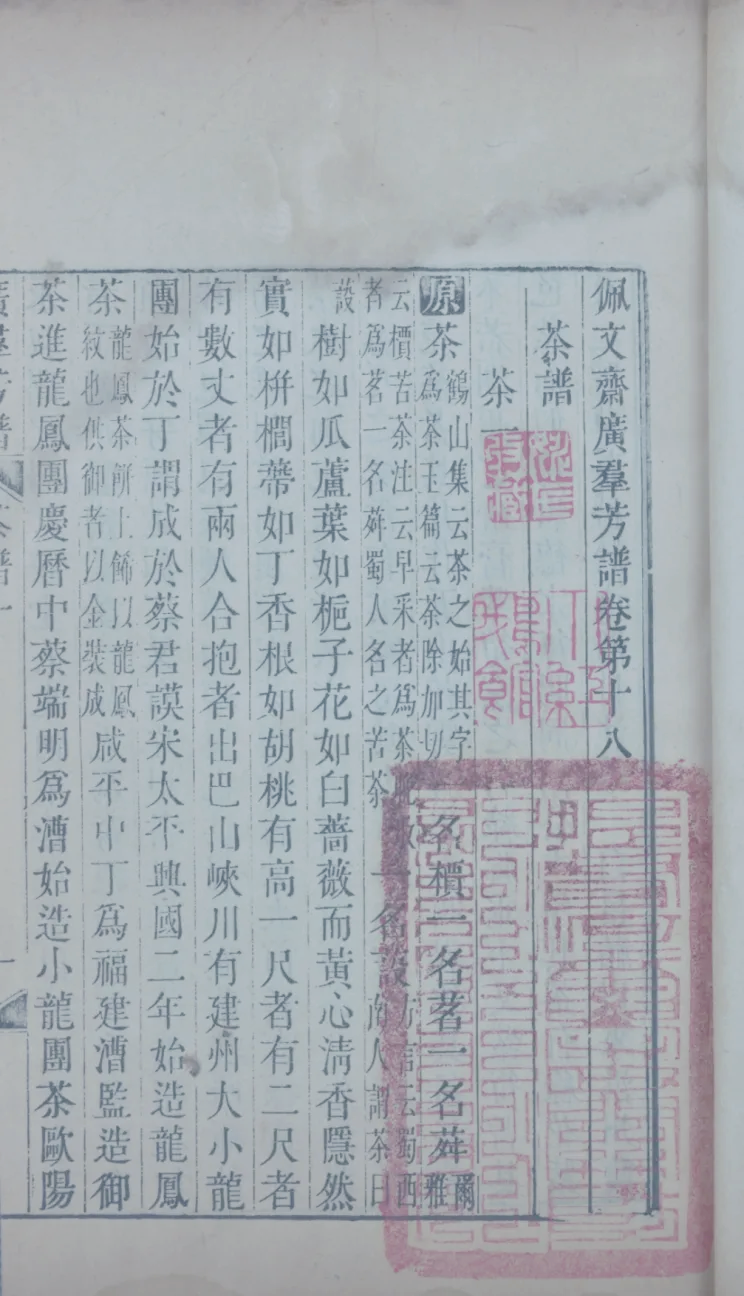

馆藏清康熙四十七年(1708)年的刻本《佩文斋广群芳谱》,是清人姚元之的旧藏。书中除了姚氏的私印外,还藏有一枚“提督河南学政关防”的满汉文朱印。姚元之在嘉庆十九年(1814)时曾充任会试同考官,并出任河南学政,这本书很可能就是他在任期内,在自己的私人藏书上钤盖了官署印信,以此作为纪念。

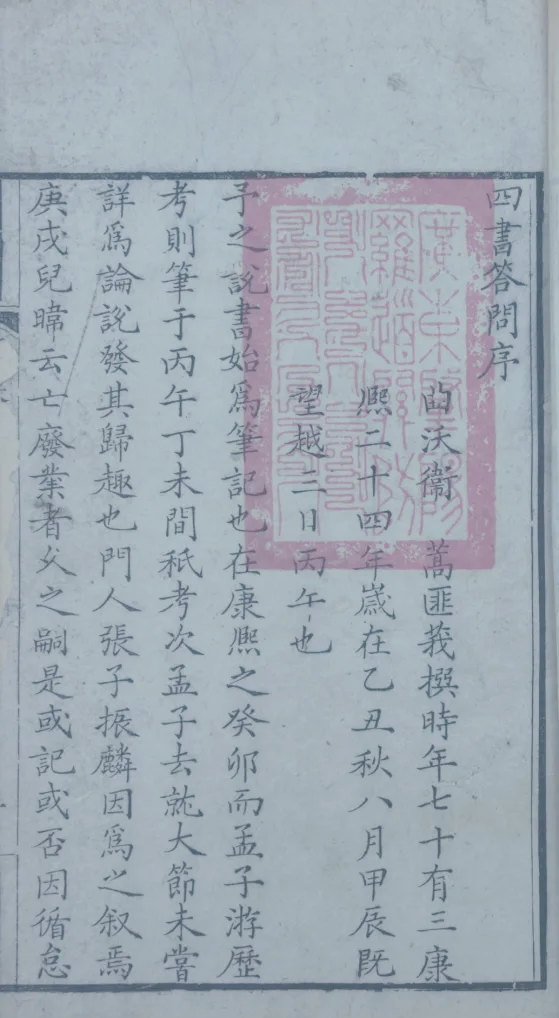

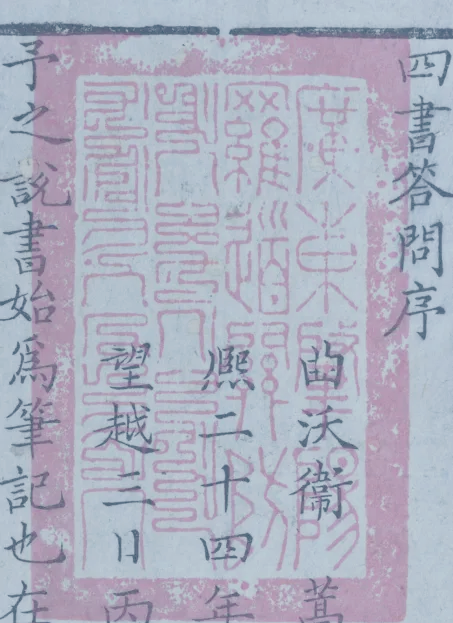

此外,我们还馆藏了清康熙五十四年(1715)绛山书院刻本的《四书答问》。这本书的首页就钤盖了一枚“广东肇阳罗道关防”的满汉文钤印。肇阳罗道是广东的分巡道之一,它在同治六年(1867)由肇罗道增领并更名为肇阳罗道,管辖肇庆府、阳江州、罗定州,驻地在肇庆府。根据钤印的记载,这本书很可能是在同治、光绪年间被收入道署的。

“道”这一行政单位,在清朝的行政区划中,起到了承上启下的作用,它位于“省”与“府”之间,扮演着重要的角色。

“道”这一行政单位,在清朝的行政区划中,不仅具有承上启下的作用,还体现在其独特的标识上。据史料记载,清朝时期,“道”这一行政单位使用的印章为长方形关防。这一制度细节,不仅彰显了清朝行政体系的严谨与规范,也为后世研究提供了宝贵的实物资料。

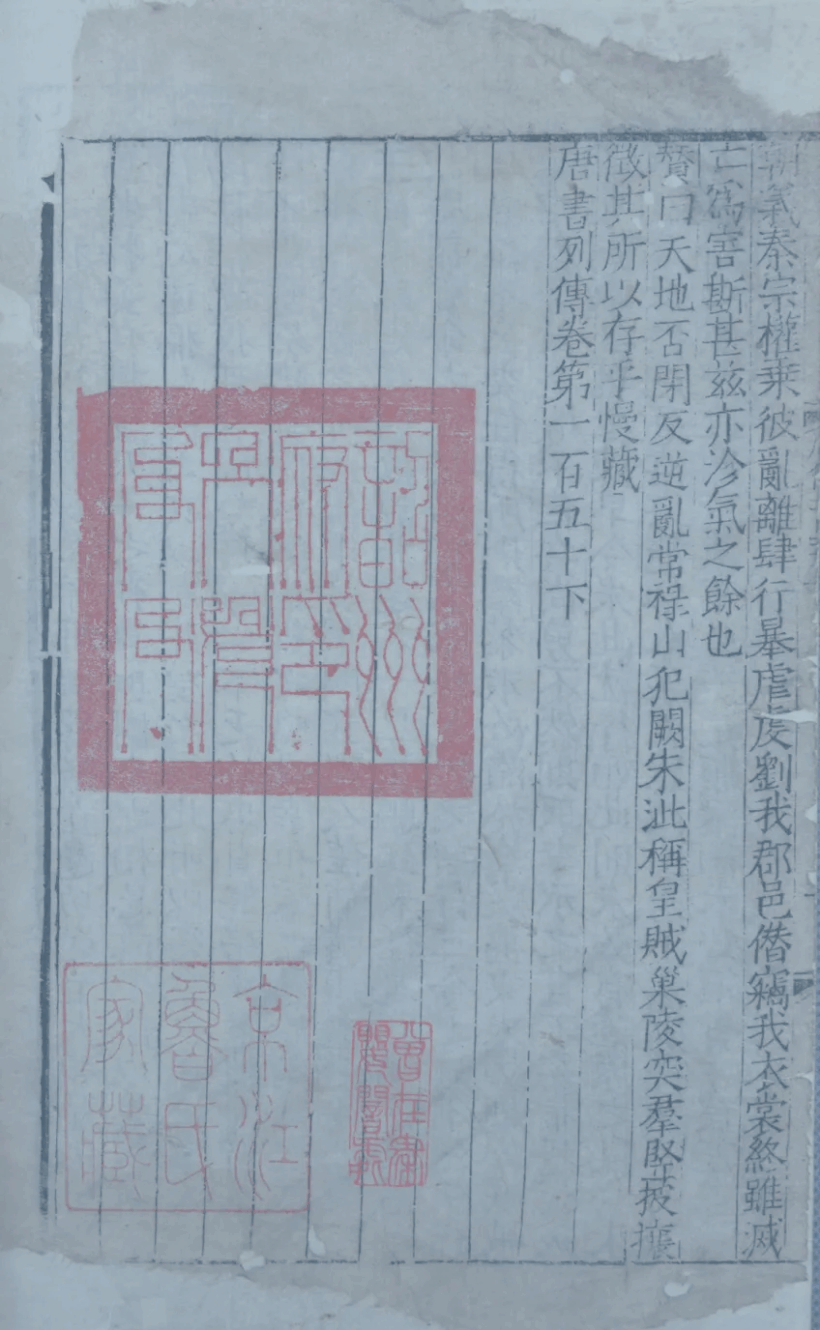

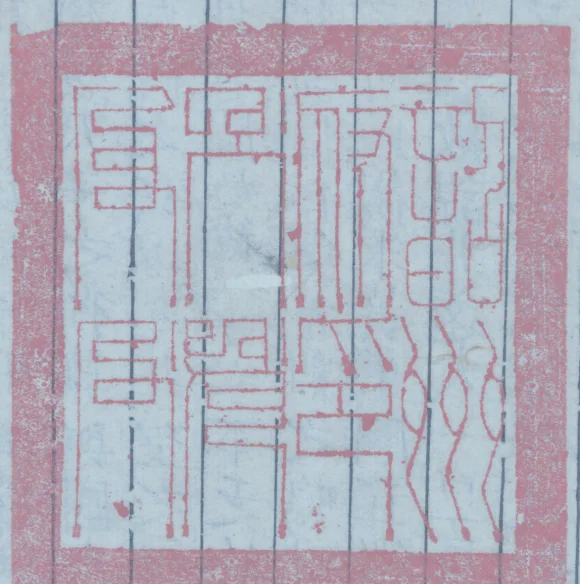

在明嘉靖十七年(1538年)闻人佺刻本的《旧唐书》中,我们发现了“韶州府印”这一满汉文大印,它被巧妙地印刻在卷首与卷末。通过查阅相关书籍和资料,我们得知此书在光绪己亥年(1899年)由著名藏书家莫棠从江南藏家蒋凤藻处购得,并在他赴任广东韶州府知府后,亲自命工匠进行重装。在装帧过程中,莫棠欣然将任官印钤盖其上,以此作为他在韶州府任上的珍贵纪念。这一细节不仅反映了莫棠对这份工作的高度重视,也为我们了解当时的社会文化提供了生动的历史见证。

卷末所钤之印

在明嘉靖十七年(1538年)闻人佺刻本的《旧唐书》中,除了卷首的“韶州府印”满汉文大印外,卷末同样钤盖着一枚大印。这枚印章虽未明确记载其具体内容,但足以证明在当时的书籍装帧中,卷末钤印已成为一种惯例。这一细节不仅体现了书籍装帧的完整性,更为我们了解当时的社会文化提供了珍贵的线索。

“韶州府印”的细节

一县之印的象征

在清光绪五年(1879年)铸错轩重刻的《咏史集》中,我们发现了两方满汉文官印,它们分别钤盖在封面上,分别是“万载县印”和“广丰县印”。这两枚印章揭示了清代江西属县的印章制度。同时,首叶上还留有“南云尹氏孙舫”的私印,经查证,这是清末尹自芬(又名宪,号舫)的钤印。尹自芬曾在光绪年间担任江西长宁、万载等县的知县,因此,封面上的钤印可能是在他任期内留下的游戏之作。

封面及首页的钤印

在翻阅清光绪五年(1879年)铸错轩重刻的《咏史集》时,我们注意到封面及首页上均留下了精美的钤印。其中,两方满汉文官印——“万载县印”和“广丰县印”——分别钤盖在封面上,彰显了清代江西属县的印章制度。同时,首叶上还留有“南云尹氏孙舫”的私印,经考证,此为清末尹自芬(又名宪,号舫)的钤印。尹自芬曾在光绪年间担任江西长宁、万载等县的知县,因此,封面及首页上的钤印极有可能是他在任期内留下的印记。

“广丰县印”的细节探究

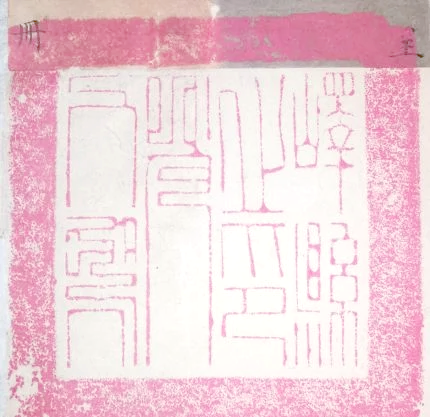

在清代道光、咸丰年间,编修的地方志书与赋税资料中,钤盖官印成为了一种惯例。每当地方志修成之后,人们往往会钤盖本地的官印,以此作为馈赠之用,以彰显地方特色与官方权威。以下是我们馆藏的清代峄县赋役资料上的满汉合文“峄县之印”的细节展示。

印章细部特征

在审视这枚珍贵的印章时,我们不难发现其精巧的工艺与独特的设计。印章上满汉合文的雕刻,不仅展现了匠人的精湛技艺,更彰显了官方印章的庄重与权威。通过这枚印章,我们可以一窥清代地方官印的独特魅力与深厚历史内涵。

印章与县志的交融

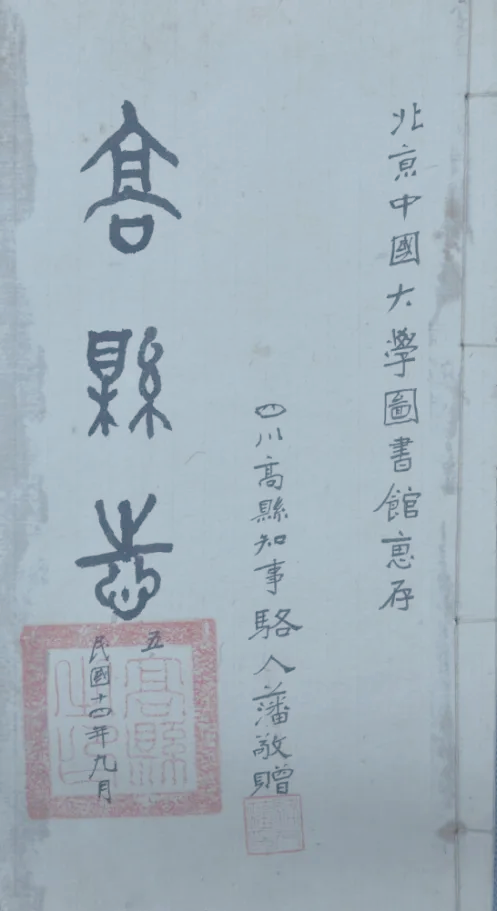

在审视这枚珍贵的印章时,我们不仅被其精湛的工艺所吸引,更被其背后的历史故事所打动。这枚印章与清同治五年(1866)刻、民国十四年(1925)印本的《高县志》紧密相连,见证了历史的沧桑变迁。书中附有的民国“高县之印”钤印,不仅彰显了官方印章的庄重与权威,更体现了民国高县县知事骆人藩对北京中国大学的深厚情谊。

民国初年,北京中国大学图书馆曾向国内各县发出函件,征求县志资料。许多地方响应号召,将旧刻板重印寄赠至中国大学。这些寄赠的县志中,不少封面上都钤有当地县知事的题记及民国县印,为馆藏方志增添了一大特色。建国后,中国大学图书馆的线装藏书多并入本馆保存,这些珍贵的题记与钤印也因此得以完整保留,成为我们了解历史、探寻文化的重要依据。

封面上的“县太爷”骆人藩题字

民国时期,北京中国大学图书馆曾广泛征集县志资料,并收到了来自各县的积极响应。其中,高县县知事骆人藩特别在寄赠的县志封面上题写了寄语,并加盖了民国“高县之印”。这一举动不仅彰显了他对北京中国大学的深厚情谊,更为我们了解那段历史、探寻文化底蕴提供了宝贵的线索。